「年休」と「有給」はどちらも休暇に関する用語です。場面によって使い分けられていたり、会社ごとで意味が異なっていたりします。なかでも「年休」は「年次有給休暇」の略称であり、労働基準法で定められている制度です。

従業員をひとりでも雇っていれば、年休(年次有給休暇)に関するルールを守る必要があります。小規模事業の運営においても、年休についての正しいルールや運用上の義務を理解しなければなりません。

本記事では「年休」と「有給」の違いをわかりやすく整理しながら、制度の基本や企業側に求められる対応について丁寧に解説していきます。

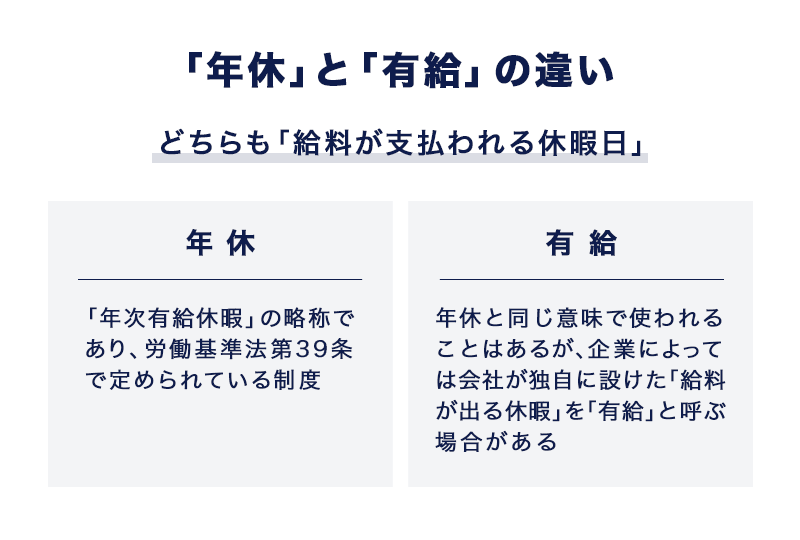

「年休」と「有給」の違いとは

「年休」と「有給」はどちらも休暇に関する用語であり、場面によって微妙に使い分けられていたり、会社ごとで意味が異なっていたりする言葉です。ここでは、「年休」と「有給」という言葉の違いについて整理します。

「年休」と「有給」は基本的に同じ

「年休」と「有給」は、どちらも「給料が支払われる休暇日」という点で共通していますが、厳密に言うと、両者の定義には微妙な違いがあります。

まず「年休」は、「年次有給休暇」の略称であり、労働基準法第39条で定められている制度です。一定の条件を満たした従業員に、毎年一定の日数分の有給休暇を与えることが企業に義務づけられています。小規模な会社であっても条件を満たせば必ず付与が必要となり、個々の企業の判断で有無を決められるようなものではありません。

一方「有給」という言葉は、年休と同じ意味で使われることも多いですが、企業によっては会社が独自に設けた「給料が出る休暇」を「有給」と呼ぶ場合があります。たとえば、「慶弔休暇」や「バースデー休暇」などです。「年休」と「有給」は制度としては重なる部分が多いものの、状況によっては意味のズレがあるという点を押さえておきましょう。

「有給」と「有休」の表記の違い

さらに混同しやすい言葉として、「有休」という表記があります。「有給」と「有休」はどちらの表記も一般的に使われており、どちらか一方が誤りというわけではありません。とはいえ、その成り立ちや使われ方には微妙な違いがあります。

「有休」は「有給休暇」の“休暇”に着目した略し方で、「育児休暇=育休」「介護休暇=介休」といった他の制度と並べたときに、意味が直感的に伝わりやすくなります。一方で「有給」は、「給料が支払われる状態」そのものを指す言葉でもあるため、「有給の研修」「有給の出張」など、休暇以外の文脈でも使われる表現です。

そのため、休暇の意味を明確に伝えたい場面では「有休」のほうが誤解が少なく、より適しているといえるでしょう。ただし、日常的な会話や社内の資料などでは「有給」と表記されることがあり、厳密なルールがあるわけではありません。実務上は、読み手にとってわかりやすいかどうかを意識して使い分けることが大切です。

年休(年次有給休暇)とは

「年休(年次有給休暇)」は、働く人が一定の条件を満たすことで、給料をもらいながら休める日をもらえる制度で、労働基準法により定められた労働者の権利のひとつです。

年次有給休暇制度への正しい理解は、従業員の働きやすさを守るだけでなく、企業としても適切な労務管理を行ううえで欠かせません。ここからは、年次有給休暇の概要について解説します。

年次有給休暇の法律上の定義

年次有給休暇は、労働基準法第39条で明確に定められている、法律上の制度です。労働者が一定の条件を満たした場合に、給料を受け取りながら休暇を取得できる権利であり、企業側にはその休暇を付与する義務があります。つまり、年次有給休暇は「会社の方針」ではなく「法令で定められた義務」です。

企業の規模や業種、就業規則の有無にかかわらず、対象となる従業員が在籍し、一定の条件を満たせば、自動的に権利が発生します。企業側が勝手に与えたり取り消したりできるものではない点に留意しておきましょう。

年次有給休暇の目的

年次有給休暇が法律のもとで認められている主な理由は、働く人の心身をリフレッシュさせ、健康を維持するためです。日々の仕事による疲労を回復しバランスのとれた生活を送ることは、労働者本人にとって重要であり、また企業にとっても大きなメリットとなります。

たとえば、十分に休息をとった従業員は集中力や判断力が高まり、生産性の向上が期待できます。また、しっかりと年休が取れる職場は「働きやすい会社」として受け止められやすく、従業員満足度や定着率の向上にもつながるでしょう。

さらに、こうした制度を適切に運用している企業は、外部からの信頼も得やすく、採用活動においても好印象を与える要素の一つです。このように、年次有給休暇は労働者と企業の双方にとって、大切な役割を果たす制度といえます。

会社独自の有給休暇と区別が必要

年次有給休暇は、労働基準法で定められた「法定の休暇」です。一方で、企業によってはこれとは別に、会社独自のルールに基づく有給の休暇制度を設けている場合があります。たとえば、慶弔休暇や誕生日休暇、リフレッシュ休暇などです。これらは「特別休暇」とも呼ばれ、法律で義務付けられているものではありません。

なお、法定の年休と企業独自の有給休暇は、性質や運用ルールが異なることを理解しておきましょう。特に法定の年休については、法律上の義務として企業側が正確に管理・付与しなければなりません。また、使用する休暇が「年休」なのか「会社独自の制度」なのかを従業員側が把握すれば、取得の条件や扱いに関する間違いを防げます。

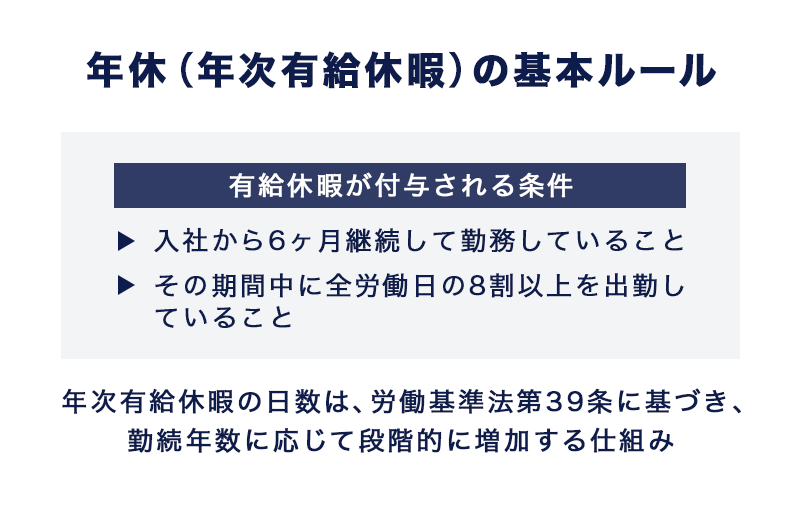

年休(年次有給休暇)の基本ルール

年次有給休暇には、いつから休暇が発生するのか、何日もらえるのか、繰り越しはできるのかといった具体的なルールが細かく定められています。正しく理解していないと、知らないうちに法令違反となってしまうケースがあるため、注意が必要です。ここからは、年次有給休暇についての基本ルールを解説します。

有給休暇が付与される条件

年次有給休暇は、すべての労働者が無条件に与えられるものではなく、労働基準法第39条に基づいて、一定の条件を満たした場合に付与される制度です。基本的な条件は以下の2つがあります。

- 入社から6ヶ月継続して勤務していること

- その期間中に全労働日の8割以上を出勤していること

たとえば、週5日勤務の契約で働いている場合、6ヶ月間の出勤予定日が約130日とすると、そのうち少なくとも104日以上出勤していれば条件を満たす計算になります。この「労働日」とは、土日や会社が指定した休日を除いた、契約上出勤すべき日のことです。また、業務によるけがや病気による休業、育児休業や介護休業の期間などは、出勤したものとしてカウントできる場合もあります。

このように、年休の付与には法的な基準が明確に定められており、企業も従業員も、その内容を正しく理解しておくことが大切です。

有給休暇の付与日数

年次有給休暇の日数は、労働基準法第39条に基づき、勤続年数に応じて段階的に増加する仕組みです。まず、法定の最低基準として、入社から6ヶ月間継続して勤務し、出勤率が8割以上であれば10日分の年休が付与されます。その後も勤務が続き、同じ条件を満たし続けると、1年ごとに日数が加算され、最長で年20日まで増えていきます。

| 継続勤務年数(年) | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |

| 付与日数(日) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |

たとえば、入社から1年6ヶ月経過すると11日、2年6ヶ月で12日というように段階的に付与日数が増え、勤続6年6ヶ月以上で上限の20日に達します。

なお、この日数は「週5日・年間217日以上働く人」を前提としたものです。週の所定労働日数が少ないパートタイム労働者などには、別の基準(いわゆる「比例付与」)が適用されます。

有給休暇の繰越

年次有給休暇には「有効期限が2年間」という決まりがあります。つまり、付与された日から2年以内に使わなかった分は、自動的に失効してしまいます。ただし、付与された年にすべて使い切らなくても、翌年度までの繰り越しが可能です。

たとえば、2025年4月1日に10日分の年休が付与された場合、その10日は2027年3月31日まで有効となり、2026年度中であれば繰り越して使えます。ただし、それ以降は未使用分が消えてしまうため注意が必要です。

年次有給休暇は計画的に使わないと、結果的に「休めずに損をする」ことにもつながります。従業員自身の管理はもちろん、企業側も定期的に取得状況を確認し、繰越分の消滅リスクについて周知することが大切です。

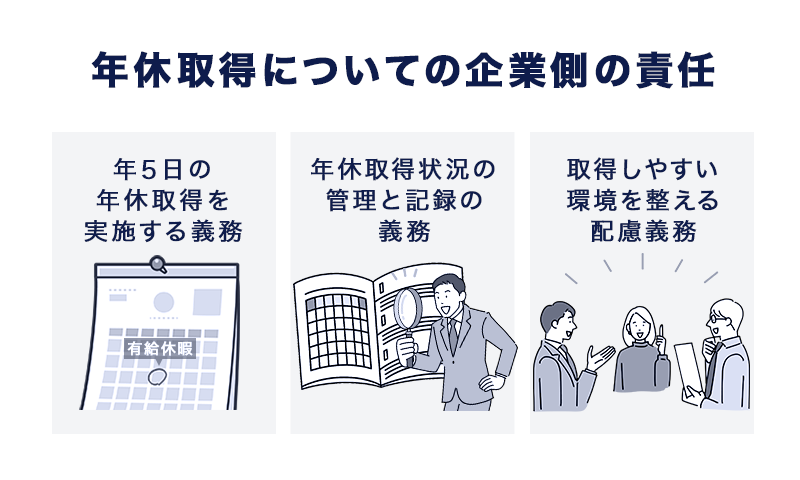

年休取得についての企業側の責任

企業は、法的な制度である年次有給休暇を正しく運用し、労働者が適切に休暇を取得できるようにする責任が課せられています。これらを怠ると、行政指導や罰則の対象となるおそれがあるため、注意が必要です。

ここでは、企業として果たすべき年休対応の基本的な責任について整理します。

年5日の年休取得を実施する義務

2019年の労働基準法改正により、企業は年5日分の年次有給休暇を確実に取得させる義務が課されるようになりました。対象となるのは、年に10日以上の有給が付与される従業員です。付与日から1年以内に、少なくとも5日分は実際に取得させなければなりません。

この義務は、従業員の自主的な取得に任せるだけでは不十分であり、企業側が計画的に管理・実施することが求められます。違反した場合は、30万円以下の罰金が科される可能性があるので、注意しましょう。

なお、企業には「時季変更権」という調整権限が認められています。これは、従業員の希望する休暇日が業務に著しい支障をきたす場合に、他の日へ変更できる制度です。ただし、その行使には正当な理由が必要であり、慎重な対応が求められます。

年休取得状況の管理と記録の義務

年次有給休暇の取得状況の「管理」と「記録」は、企業の義務です。対象となるのは、年休を10日以上付与されているすべての労働者となります。企業は、誰がいつ何日取得したのかを個別に記録し、3年間保存しなければなりません。

管理・記録義務に関しては違反しても罰則はありませんが、労働基準監督署の調査などで不備があると、是正勧告や行政指導となるおそれがあります。従業員数が多い企業や、複雑な勤務形態がある職場の場合は、システム導入による管理の効率化も検討しましょう。

なお、記録する際には「取得日」だけでなく、「基準日」「付与日数」「取得残日数」などを含めておくと、後のトラブル防止につながります。企業は単に年休を与えるだけでなく、適切に管理し、その証拠を残す責任があると認識しましょう。

取得しやすい環境を整える配慮義務

法的に強制されるものではありませんが、企業には従業員が気兼ねなく年次有給休暇を取得できるように配慮することが求められます。単に制度を整備するだけでなく、現場で実際に取得しやすい環境・雰囲気づくりを意識しなければなりません。

たとえば、「忙しい時期に取らないでほしい」「誰も休んでないから言いづらい」といった空気があると、年休の申し出をためらってしまいます。こうした状況では、せっかくの年次有給休暇も名ばかりの制度になってしまいかねません。

そのため企業は、管理職への教育や取得推進の具体策、取得状況の見える化などの取り組みが必要です。働きやすい職場をつくるためにも、年休の取りやすさは重要な要素といえるでしょう。

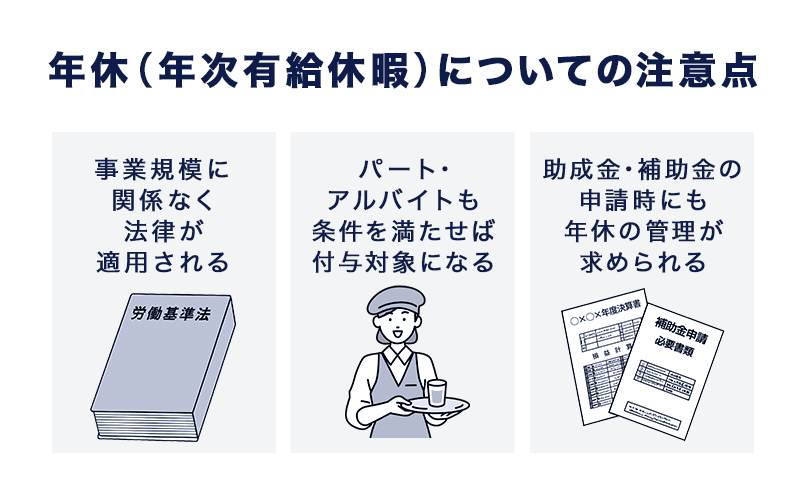

年休(年次有給休暇)についての注意点

年次有給休暇は、すべての事業者に関係する労働制度です。事業の規模や従業員の雇用形態にかかわらず、具体的な管理・対応を行う必要があります

ここでは、年休について実務上の注意点について解説しましょう。

事業規模に関係なく法律が適用される

年次有給休暇は、会社の規模や従業員数に関係なく、労働基準法第39条に基づいてすべての事業者に適用される制度です。条件を満たす従業員がひとりでもいれば、企業はその従業員に対して年休を付与する義務があります。「うちは小規模だから関係ない」という認識は誤りであり、法的には通用しません。

年次有給休暇制度の趣旨は、労働者の心身の健康や生活とのバランスのために、賃金を受け取りながら休暇を取得できるようにすることです。企業側が規模を理由に制度を無視すれば、従業員との信頼関係の低下や、場合によっては行政指導の対象となる可能性があります。

年次有給休暇の管理と運用は、企業の義務としてしっかり認識し、事業規模にかかわらず正しく対応するようにしましょう。

パート・アルバイトも条件を満たせば付与対象になる

正社員と比べて勤務日数が少ないパートやアルバイトなどの場合でも、年次有給休暇を取得する権利があり、「週の所定労働日数」に応じて付与日数が決まる「比例付与」という仕組みが用意されています。

| 週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 継続勤続年数 | |||||||

| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 | |||

| 付 与 日 数 | 4日 | 169~216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |

| 3日 | 121~168日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |

| 2日 | 73~120日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |

| 1日 | 48~72日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |

週に1日以上かつ年間48日以上働く方には、年次有給休暇が認められています。労働基準法は正社員だけの制度ではないと留意しておきましょう。

助成金・補助金の申請時にも年休の管理が求められる

助成金や補助金を申請する際には、「労働関係法令に違反していないか」が確認されることが多く、適切な労務管理体制の整備が求められます。

審査では、従業員の勤怠状況や雇用契約の整備に加えて、「年次有給休暇の管理状況」が問われる場合があります。年休の付与や取得状況を適切に記録・管理していない場合、支給要件を満たさないと判断されるかもしれません。

特に厚生労働省管轄の助成制度では、労働基準法第39条に基づく休暇制度への対応状況がチェック対象となる場合があります。制度の活用を見据えるなら、日頃から丁寧な運用と記録の整備を意識しましょう。

年休についてよくある質問

最後に、年次有給休暇についてよくある疑問・質問を取り上げ、それぞれのポイントをわかりやすく解説します。

Q1.有給休暇の買い取りはできますか?

有給休暇は、従業員が心身を休めるための権利なので、原則として会社が金銭で買い取ることは認められていません。つまり、取得させることが法律上の義務であり、取得させずに給与として支払う形での対応は、基本的に違法とされています。

ただし、時効(2年)で消滅する直前の有給、退職時に使いきれなかった有給、そして法定日数を超えて会社が独自に付与している「法定外」の有給など、例外的に買い取りが可能とされているケースが存在します。とはいえ、このようなケースでも買い取りが義務付けられているわけではありません。会社ごとの就業規則や運用ルールに左右されるので、事前に制度の有無を確認しておきましょう。

Q2.有給休暇の申請に理由は必要ですか?

年次有給休暇は、労働者が自由に取得できる法的な権利として認められており、取得の際に理由を明かす必要は基本的にありません。「私用のため」といった簡単な申請で問題なく、旅行や休養、家庭の事情など個人的な理由でも正当な取得とされます。

会社によっては申請書に取得理由の記入欄が設けられている場合もありますが、これはあくまで社内の運用ルールに過ぎません。労働基準法上、取得目的によって可否が左右されることはなく、理由を尋ねたり、開示を強制したりすることは適切ではないとされています。

とはいえ、職場内でのスムーズな運営を図るため、事前に相談したり、周囲と調整したりする姿勢は、職場環境を良好に保つうえでも重要だといえるでしょう。

Q3.有給休暇を時間単位で取得することはできますか?

有給休暇の「時間単位での取得」を実施するには、会社側が就業規則にその旨を明記し、労使協定を締結する必要があります。制度の導入は義務ではなく、企業の判断に委ねられています。

また、時間単位年休は年間5日を上限として運用されることが一般的です。5日分を超える場合は、従来どおり日単位で取得する必要があります。

従業員は、自社で時間単位の有給が認められているかを事前に確認しておくと安心です。柔軟な働き方をするためにも、自社制度の内容を正しく理解しておきましょう。

まとめ

「年休」と「有給」は、日常的に同じ意味として使われがちです。厳密には「年休=労働基準法で定められた有給休暇」であり、一方「有給=会社独自の特別休暇も含む」といった違いがあります。

年休は、入社後6ヶ月以上勤務し、出勤率が8割以上であれば10日から付与され、その後勤続年数に応じて増加します。小規模企業でも法令遵守が求められる重要な制度です。制度を正しく理解することで、トラブルを防ぎ、安心して働ける職場環境を目指しましょう。

この記事の投稿者

バーチャルオフィス1編集部

東京都渋谷区道玄坂、千代田区神田神保町、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1です。

月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館引取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。

翌年以降の基本料金が最大無料になる割引制度もございます。

■店舗一覧

バーチャルオフィス1渋谷店

東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル8B

バーチャルオフィス1神保町店

東京都千代田区神田神保町2-10-31 IWビル1F

バーチャルオフィス1広島店

広島県広島市中区大手町1-1-20

相生橋ビル7階 A号室