近頃では、起業して新しいサービスや技術を世に広めたい「スタートアップ」企業が注目を集めています。ただ、どれほど魅力的なビジネスでも、事業を軌道に乗せるまでには資金が必要です。そんなときに心強いのが、国や自治体が提供する「助成金」制度。助成金は返済の必要がなく、初期費用や人材育成などに幅広く活用できます。

本記事では、スタートアップが利用しやすい助成金の種類や探し方、申請のステップまでを詳しく解説します。起業を加速させる材料として、ぜひ参考にしてください。

スタートアップが活用できる助成金とは

ここでは、助成金の特徴や補助金との違い、スタートアップが助成金を活用するメリットや注意点など、まず知っておきたいポイントを紹介します。

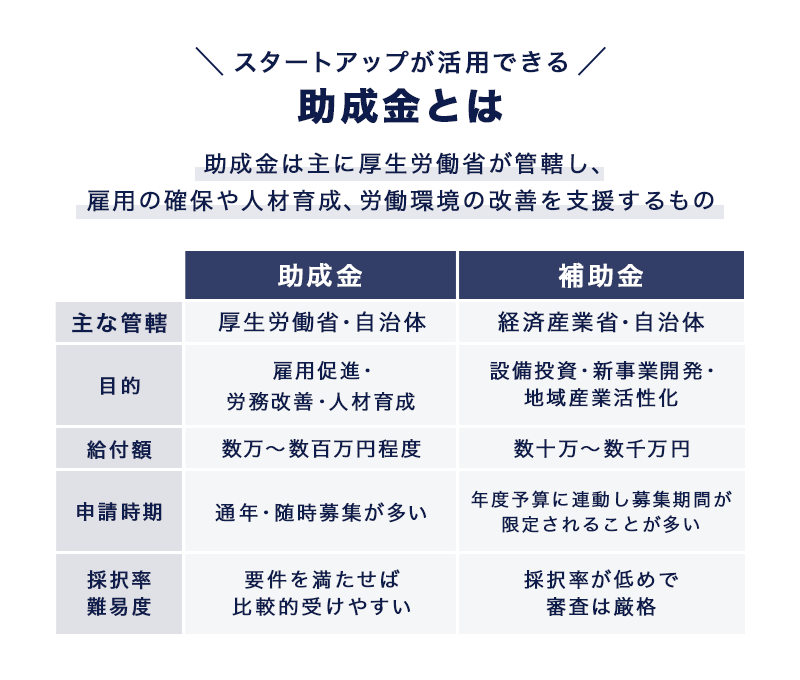

助成金と補助金の違い

「助成金」と「補助金」は同じ文脈で語られることが多いですが、実は両者には明確な違いがあります。

助成金は主に厚生労働省が管轄し、雇用の確保や人材育成、労働環境の改善を支援するものです。たとえば正社員化の促進や、研修を導入する企業への支援が代表例として挙げられます。

一方、補助金は経済産業省などが中心で、設備投資や新製品開発など事業拡大を後押しします。国の予算を背景に募集が行われる補助金は、金額が大きい傾向にあり、審査は厳格です。

以下に両者の違いを簡単にまとめます。

| 助成金 | 補助金 | |

| 主な管轄 | 厚生労働省・自治体 | 経済産業省・自治体 |

| 目的 | 雇用促進・労務改善・人材育成 | 設備投資・新事業開発・地域産業活性化 |

| 給付額 | 数万~数百万円程度 | 数十万~数千万円 |

| 申請時期 | 通年・随時募集が多い | 年度予算に連動し募集期間が限定されることが多い |

| 採択率・難易度 | 要件を満たせば比較的受けやすい | 採択率が低めで審査は厳格 |

助成金を活用するメリット

助成金は単に資金面の不安を減らすだけでなく、経営や体制の改善にもつながるというメリットがあります。ここでは、助成金を活用することで得られる具体的な利点を紹介します。

返済不要の資金サポートを受けられる

助成金の最大の魅力は、融資と違って返済の義務がない点です。自己資金や借入だけでは足りない部分を、公的な支援で補えるのは大きな助けになります。

特に創業間もないスタートアップは資金繰りが課題になる傾向がありますが、助成金を上手く利用すれば、事業計画がかなり現実的になるでしょう。

事業計画をブラッシュアップできる

助成金の申請では、事業内容を第三者にわかりやすく説明する必要があります。このプロセスを通じて、自社の強みや弱みを客観的に整理できます。

申請書を作り込むうちに計画の穴が見えたり、より説得力のある内容に改善できたりするのも大きな利点です。結果として、経営戦略全体が洗練されます。

採択実績が信用力の向上につながる

助成金は申請すれば必ずもらえるものではなく、審査を経て採択されます。つまり、助成金の受給実績は「きちんとした計画が認められた証し」です。

金融機関や取引先からも評価されやすくなり、企業としての信用力アップにつながります。スタートアップが次の資金調達を目指すときにも、この実績が支えになるでしょう。

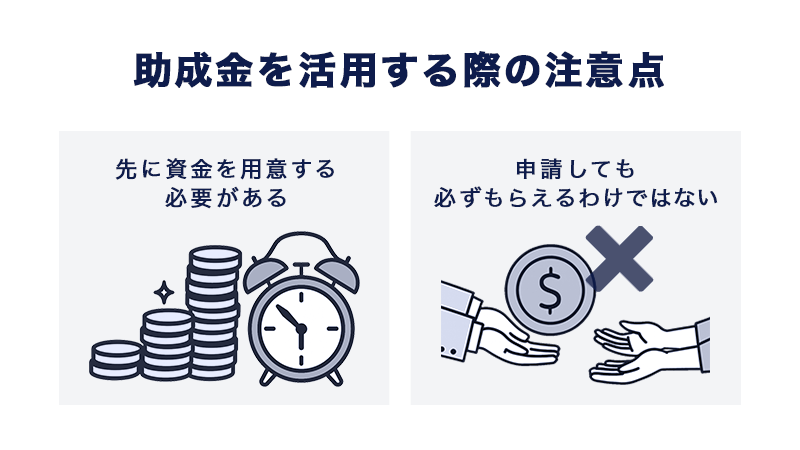

助成金を活用する際の注意点

助成金はスタートアップにとって大きな助けになりますが、いくつか注意しておくべき点もあります。ここでは特に大切なポイントについて紹介します。

先に資金を用意する必要がある

助成金は「先にもらえるお金」ではなく、事業を実施した後に精算する仕組みです。つまり必要な費用は最初に自分で立て替えなければなりません。「助成金ありき」の計画ではなく、融資などを含めた資金繰りをしっかり考える必要があります。

申請しても必ずもらえるわけではない

助成金は条件を満たせば受給しやすいといわれますが、すべてが自動的に支給されるわけではありません。要件をしっかりと確認し、必要な書類を整えたうえで審査に臨む必要があります。

スタートアップが活用できる主な助成金制度【2025年版】

国や自治体では、スタートアップを支援するためのさまざまな助成金制度を設けています。自社の事業内容や申請の目的に応じて、適切な制度を選ぶことが重要です。

ここでは、2025年時点で利用しやすい代表的な助成金制度を紹介します。

国が実施するスタートアップ向け助成金制度

ここでは、厚生労働省が実施する助成金制度を紹介します。

人材開発支援助成金

従業員のスキルアップをサポートするための制度です。専門的な研修やOJT(職場内訓練)を行う企業に対して、訓練費用や賃金の一部を助成します。

スタートアップでも人材育成を計画的に進めることができ、長期的な戦力を育てる後押しになります。新しいサービス開発や業務効率化を目指す企業におすすめです。

早期再就職支援助成金(中途採用拡大コース)

即戦力となる中途人材の採用を後押しする制度です。一定の採用率向上や賃金引き上げを達成した企業に対して、助成金が支給されます。

人手不足を解消しつつ、企業の成長を加速させたいスタートアップにとっては、採用コストを抑えながら人材を確保できる手段となるでしょう。

参考:早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)|厚生労働省

キャリアアップ助成金

非正規雇用の従業員を正社員化するなど、待遇改善を行った企業に支給される助成金です。就業規則の整備や評価制度の導入を進めることで、安定した雇用を実現できます。

スタートアップにおいても、早い段階から人材定着を図るために役立つ制度といえます。

自治体が実施するスタートアップ向け助成金制度

自治体ごとでも、スタートアップが活用できる助成金制度が用意されています。以下では代表的な制度を3つ、詳しく紹介しましょう。

東京都「創業助成事業」

都内で創業を予定している、または創業5年未満の中小企業・個人事業主を対象に、賃料・広告費・人件費などを支援します。助成率は2/3、上限400万円、下限100万円であり、TOKYO創業ステーションの支援プログラム修了が応募条件です。

スタートアップが安定した事業基盤を築くために活用しやすく、計画段階から専門家のアドバイスを受けられるのも特徴です。

参考:創業助成事業 – サービス紹介 | TOKYO創業ステーション

杉並区「創業スタートアップ助成事業」

杉並区内で新たに起業する人を対象に、ホームページ制作、事業所の賃料などの初期投資を補助します。地域密着型の小規模事業者にも活用しやすい内容で、創業期の認知度向上を後押しします。

商店街や地域コミュニティとのつながりを活かしながら、地元経済を活性化させるビジネスを始めたい人にとって心強い支援策です。

スタートアップ向け助成金の探し方

助成金は国や自治体、業種ごとに種類があり、制度は頻繁に更新されます。そのため、最新情報をこまめにキャッチすることが大切です。ここでは、助成金制度を探すための具体的な方法について紹介します。

厚生労働省などの公式サイトを随時チェック

助成金を探すときは、まず厚生労働省や各自治体の公式サイトをこまめにチェックするようにしましょう。

制度は年度ごとに予算や内容が変わる場合があり、募集時期や要件も更新されます。公式サイトには最新の公募情報や詳細な申請手順、必要書類の書き方などがまとめられているので、誤解や情報の取りこぼしの防止にもなるでしょう。

また、地方自治体のサイトでは地域特有の助成金が掲載されており、事業を行う場所によって活用できる支援が変わります。特にスタートアップの場合は、複数の制度を組み合わせて使うケースも多く、情報をタイムリーに把握しておくことが成功への大きなポイントです。公式情報をもとに、自社に合った制度を選び、計画的に準備を進めましょう。

jGrantsなどポータルサイトの利用

助成金や補助金の情報を探すときは「jGrants」などのポータルサイトの活用もおすすめです。

jGrantsは国や自治体が提供する「補助金」の電子申請システムで、公式サイトで最新の募集情報をまとめて検索できます。対象地域や業種、利用目的などで絞り込み、自社に合う支援制度を見つけましょう。

また、GビズIDを取得すればオンラインで申請や進捗管理が可能で、書類提出や面倒な手続きを減らせるのもメリットです。厚生労働省などの公式情報とあわせて使うことで、見落としを防ぎつつ制度を比較検討できます。

特にスタートアップは時間や人手が限られるので、こうしたサービスを活用して申請準備をスムーズに進めましょう。

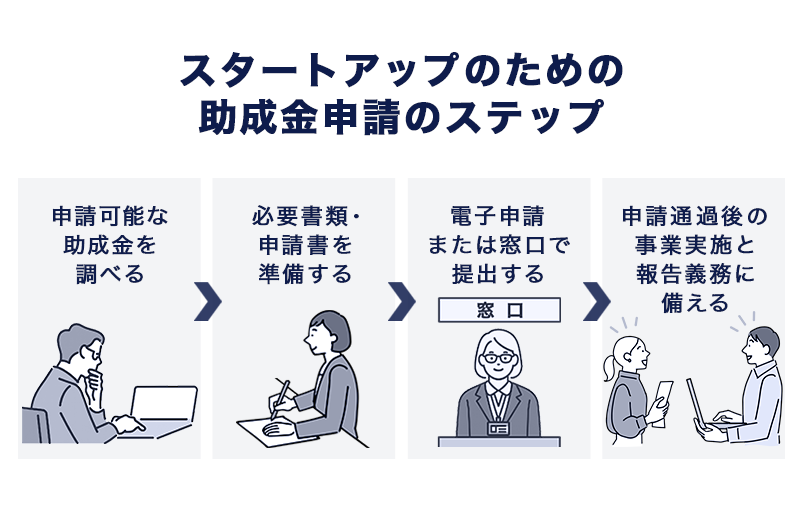

スタートアップのための助成金申請のステップ

助成金を実際に活用するには、制度を知るだけでなく「申請の流れ」を把握しておくことが大切です。ここでは申請を成功させるための基本的なステップを順を追って解説します。

申請可能な助成金を調べる

助成金を活用するためにまず必要なのは、自分の事業に合う制度を見つけることです。

助成金は種類が多く、目的や事業の所在地、業種によって対象が変わります。たとえば「新たに従業員を雇う」「研修を充実させたい」など、具体的な事業目標に合わせて選ぶ必要があります。

また、支給要件や上限金額、募集期間もそれぞれ違うので、公式サイトや商工会議所などの情報を活用し、最新の公募情報をチェックしましょう。早めに内容を把握し、応募のタイミングを逃さないよう準備を整えることが大切です。

必要書類・申請書を準備する

助成金を申請するうえで重要なのが、必要書類をきちんと準備することです。多くの場合、事業計画書や予算書などを事前に提出する必要があり、ここで計画の内容を明確に説明します。たとえば「研修をこの日に始めます」「こういった制度を導入します」といった具体的なスケジュールや方法の明示が求められます。

ただし、書類に記載した計画はそのまま実行しなければなりません。理想を詰め込みすぎると実現が難しくなる場合があるので、無理のない、実行可能な計画を立てましょう。また、計画書の様式や添付書類は制度ごとに異なります。公式サイトで最新情報を確認し、余裕を持って準備を進めてください。

電子申請または窓口で提出する

必要書類を整えたら、次は提出に移ります。最近では、自治体や制度ごとの専用フォームや「jGrants」などを使ったオンライン申請が主流です。

申請書の内容に不備や誤記があると差し戻しや不採択の原因になるので、公式サイトを確認しながら丁寧に準備しましょう。また、提出期限を過ぎると申請自体が受け付けられなくなります。余裕を持ったスケジュールで申請し、わからない点があれば公式窓口に相談するのがおすすめです。

申請通過後の事業実施と報告義務に備える

助成金は基本的に後払い方式のため、まずは事業をしっかり実施し、その実績を証明する必要があります。採択されたからといって安心せず、計画に沿って着実に進めることが重要です。

また、助成金の多くでは事業完了後に「実績報告書」を提出する義務があります。報告書には、実際に行った内容や使った経費の内訳などを詳しく記載しなければなりません。内容が不十分だと支給が遅れ、最悪の場合は受給できなくなることもあります。こうした報告義務を見据えて、領収書や記録をきちんと保管し、スムーズに対応できる体制を整えておくようにしましょう。

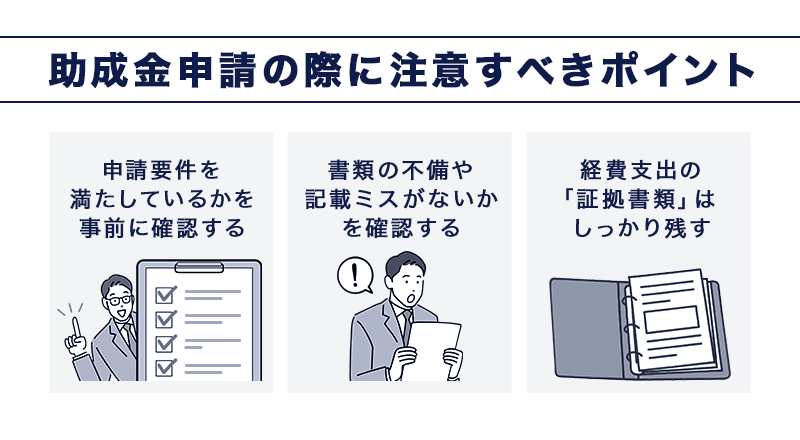

助成金申請の際に注意すべきポイント

助成金はスタートアップにとって心強いですが、申請にはいくつか注意点があります。ここでは助成金の申請前に確認できるように、特に気をつけたいポイントを整理し紹介します。

申請要件を満たしているかを事前に確認する

助成金を申請する際は、自分の事業が本当に支給要件を満たしているかをしっかり確認してください。対象業種や従業員数、事業内容など、制度ごとに細かな条件が決められており、見落とすと「申請できない」となってしまうケースもあります。

また、助成金の目的と自社の事業がきちんと結びついているかも確認すべきポイントです。たとえば雇用拡大を支援する助成金なら、人材採用計画と予算を具体的に示す必要があります。申請書には「どんな課題をどう解決するか」をはっきり書くことが求められるので、事業計画を曖昧にせず、実現可能な範囲でまとめるようにしましょう。

書類の不備や記載ミスがないかを確認する

助成金の申請では、提出書類の正確さがとても重要です。ちょっとしたミスや記載漏れでも、審査が遅れたり却下されたりすることがあります。申請書だけでなく、登記簿謄本・出勤簿・計画書・見積書など、添付する資料も多いため、細かい部分まで注意が必要です。

特に初めて申請する場合は、自分だけでチェックするだけでは見落としが出やすくなります。社内の別の担当者や専門家、社会保険労務士などの第三者にチェックを依頼し、ミスを減らすようにしましょう。

経費支出の「証拠書類」はしっかり残す

助成金は事業を実施したあとに「本当にお金を使ったか」を証明するための書類が必須です。契約書や領収書、振込明細など、支出を裏付ける証拠書類をきちんと残しておくことが求められます。これらがそろっていないと、経費として認められず、助成金が支給されない可能性があります。

特にスタートアップは日々忙しくなりがちですが、書類をまとめて管理する体制を作ることが大切です。また、保管期間が決められている制度もあるので、受給後もきちんと保存し、いつでも提出できるよう準備しておくようにしましょう。

助成金申請にも安心!事業用住所を確保するなら「バーチャルオフィス1」

助成金を申請する際、「事業用の拠点住所」の記載が必要になる場合がほとんどです。その際、自宅住所や共有スペースだと「審査で不利になったりしないか?」と不安になる方もいると思います。そんなときにおすすめなのが「バーチャルオフィス1」です。

月額880円+郵送費用(税込)という低コストで法人登記や助成金申請に使えるオフィス住所を確保でき、月4回の郵便物転送やLINE通知など便利なサービスも充実しています。特にスタートアップにとっては、余計な固定費を抑えながら、信頼感のある住所を持てるのは大きなメリットでしょう。

助成金の申請をスムーズに進めるためにも、事業拠点の住所を手軽に整える手段として「バーチャルオフィス1」の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

なお、助成金・補助金によってはバーチャルオフィスの利用が受給要件を満たせない可能性があります。申請時には、要件の確認をお願いいたします。

まとめ

スタートアップにとって助成金は、成長を後押ししてくれる心強い制度です。ただし、制度ごとに目的や条件が違うため、計画や書類の準備、報告義務などもしっかり理解して進める必要があります。最新情報をこまめに確認し、自社に合ったものを選ぶようにしましょう。

また、申請時に必要な「事業用住所」の確保には、低コストで安心な「バーチャルオフィス1」の活用がおすすめです。賢く制度を活用して、事業をさらに加速させましょう。

この記事の投稿者

バーチャルオフィス1編集部

東京都渋谷区道玄坂、千代田区神田神保町、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1です。

月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館引取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。

翌年以降の基本料金が最大無料になる割引制度もございます。

■店舗一覧

バーチャルオフィス1渋谷店

東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル8B

バーチャルオフィス1神保町店

東京都千代田区神田神保町2-10-31 IWビル1F

バーチャルオフィス1広島店

広島県広島市中区大手町1-1-20

相生橋ビル7階 A号室