企業や個人の課題を見つけ出し、解決へ導くのが「コンサルタント」という仕事です。専門性を活かして副業として始めるケースや、フリーランスや会社員がキャリアの一環として独立・転職を目指す道として注目されています。戦略系・IT系・人事系などの多様な分野があり、未経験からでも目指せる職種として関心が高まっています。

本記事では、コンサルタントを目指す方に向けて、基本的な知識から必要なスキル、キャリアの選択肢や進み方までをわかりやすく解説します。後半では、コンサルタントとして活躍するために押さえておきたい実務的なポイントにも触れていますので、ぜひ最後までご覧ください。

コンサルタントとは?職種の概要と役割

コンサルタントとはどのような仕事なのか、まずは全体像を押さえておきましょう。定義や業務内容、さらに社内外での活躍シーンに応じた働き方の違いを解説します。

コンサルタントは課題解決を支援する専門家

コンサルタントとは、企業や組織、個人が抱える課題を発見し、最適な解決策を提案・支援する専門家です。経営戦略、ITツールの導入、人材マネジメント、業務改善など、分野は多岐にわたります。

デジタル化の進展やビジネス環境の変化によって課題が複雑化する現代において、コンサルタントの重要性はいっそう増しているといえるでしょう。専門的な知見を持つ外部のパートナーとして、多くの企業がコンサルタントの支援を求めています。

また、コンサルタントは単にクライアント企業にアドバイスをするだけではありません。施策の実行や効果測定、定着支援まで関与するケースも多く、総合的なスキルとビジネス理解が求められる職種です。

主な業務内容

コンサルタントの仕事は、以下のようなプロセスで構成されるのが一般的です。

<コンサルタントの主な業務>

- クライアントの現状把握とヒアリング

- 課題の整理・分析

- 解決策の立案(提案資料の作成含む)

- 実行支援(プロジェクトマネジメントなど)

- 効果検証と定着支援

特に、「課題をどう定義するか」が非常に重要で、正しい課題設定ができるかどうかが、成果に直結します。

社内コンサルと社外コンサルの違い

コンサルタントは、社内コンサルと社外コンサルの2種類に大別できます。

社内コンサルは、企業内部の経営企画部門やIT部門などで、他部署の業務改善や戦略立案を支援する役割です。組織に属しながら、専門的な視点で社内の課題解決に取り組みます。ある程度大きな規模の企業が専門の部署として設立しているケースが一般的です。経営企画やIT以外には、業務推進部、DX推進部などの部署も社内コンサルの役目を担います。

一方、社外コンサルは外部から依頼を受けて支援する独立した立場です。通常、コンサルタントといえば社外コンサルをイメージすることが多いでしょう。コンサルティングサービスを提供する企業に所属するケースや、フリーランスとして活動するケースもあります。外部視点だからこそ気づける課題や、多様な業界知見を活かせる点が強みです。

コンサルタントの種類と特徴

コンサルタントといっても、分野や支援内容によってタイプはさまざまです。自分に合う分野を見つける参考として、それぞれの特徴を紹介します。

経営コンサルタント

経営コンサルタントは、主に中小企業を対象に、経営全般の課題に対して支援を行います。売上拡大、コスト削減、資金繰り、組織体制の見直し、事業承継など、幅広いテーマに対応するのが特徴です。

実務経験や中小企業診断士といった資格が活かされる分野であり、経営者に寄り添った支援が求められます。

戦略系コンサルタント

戦略系コンサルタントは、大企業を対象に中長期戦略、事業再編、新規事業開発などを中心に支援する、経営コンサルタントの上流工程です。特に外資系ファーム(海外資本のコンサルティング会社)に多く、ハイレベルな論理的思考力と、高い英語力が求められる傾向にあります。

英語のスキルは、クライアントにグローバル企業が多かったり、英語の情報源を調べたりするために必要です。

戦略系コンサルタントは、経営コンサルタントに比べてより抽象的で複雑な課題に取り組むことが多く、高度な専門性が求められます。そのため、難関大学出身者や大学院・MBA修了者が多く活躍しています。

業務改善・IT系コンサルタント

業務改善・IT系コンサルタントは、業務プロセスの効率化や、ITシステムの導入支援を通じて生産性の向上を図ります。RPA(Robotic Process Automation)、ERP(Enterprise Resource Planning)、CRM(Customer Relationship Management)などの導入が典型例です。

ITベンダーやSIer出身者に人気の分野で、システムと業務両面の知識が求められるでしょう。現場密着型の改善活動が多く、実務感覚も重視されます。

人事・採用・組織コンサルタント

人事・採用・組織コンサルタントは、採用戦略の策定、人材配置、評価制度の設計、企業文化の定着など、組織と人に関わる課題を支援します。

人材業界出身者が多く、近年では「人的資本経営」への関心の高まりも追い風となっています。人的資本経営とは、人材を資本と捉え、戦略的に活用する経営手法のことです。

人事・採用・組織コンサルタントは、感情面や人間関係にも配慮しながら進めるスキルが求められます。

総合系コンサルタント

総合系コンサルタントは、戦略から業務、IT、人事まで幅広く対応するのが特徴です。

大手コンサルティングファームでは領域別に専門チームが分かれていますが、案件によっては分野横断的に関与するケースがあり、幅広い知識と連携力が問われます。その特性から、さまざまな業界や課題に携わる機会が多いのも特徴です。

シンクタンク系コンサルタント

シンクタンク系コンサルタントは、官公庁や大手企業を対象に、政策調査や産業分析、統計解析などを行います。

研究色が強く、アカデミックなスキルが活かされます。公的機関との関わりが深く、社会貢献性の高いテーマに取り組むことが多いでしょう。

フリーランスコンサルタント

フリーランスコンサルタントは、企業に属さず個人で案件を受託するスタイルです。専門分野での実績や人脈を活かして活動し、営業から提案、実行支援まで一貫して行います。

収入や働き方の自由度は高い一方で、安定性や信頼の確保には工夫が必要です。

コンサルタントという働き方の魅力

新卒の学生や若手社員に加えて、経験や実績を積んだ会社員のなかでも、コンサルタントは人気の職種となっています。なぜコンサルタントを目指す人が増えているのでしょうか。その理由となる働き方の魅力や可能性について整理します。

働き方の自由度が高い

コンサルタントは、会社員として働く場合でも、時間や場所の制約を比較的受けにくい職種です。プロジェクト単位で動くことが多く、リモートワークとの相性も良好。さらに、副業やフリーランスとしても成立しやすく、ライフスタイルに合わせた柔軟な働き方が実現しやすい点が魅力といえます。

また、企業に属して経験を積んだ後、独立して個人で案件を受ける道もあります。特定の専門領域を確立すれば、顧問契約やセミナー講師など多様な収益機会が広がるでしょう。

業界横断の知見が身につく

コンサルタントは、クライアントごとに異なる業界・企業の課題に触れるため、短期間で多様な業界知識が蓄積されます。プロジェクトのたびに新しい知識や戦略が求められ、学び続ける姿勢が重要になりますが、特定の業界に縛られず、多面的な視点を持てるようになるでしょう。将来的には経営者や上級職へのキャリアアップにもつながります。

高年収が期待できる

年収面でもコンサルタントは魅力的です。大手コンサルファームでは、新卒でも年収500〜700万円程度が一般的で、マネージャークラスになると1,000万円を超えることも珍しくありません。

また、個人で働く場合も、高単価の顧問契約やプロジェクト報酬を得られる可能性があり、スキルと実績次第で高収入が狙える職種といえます。

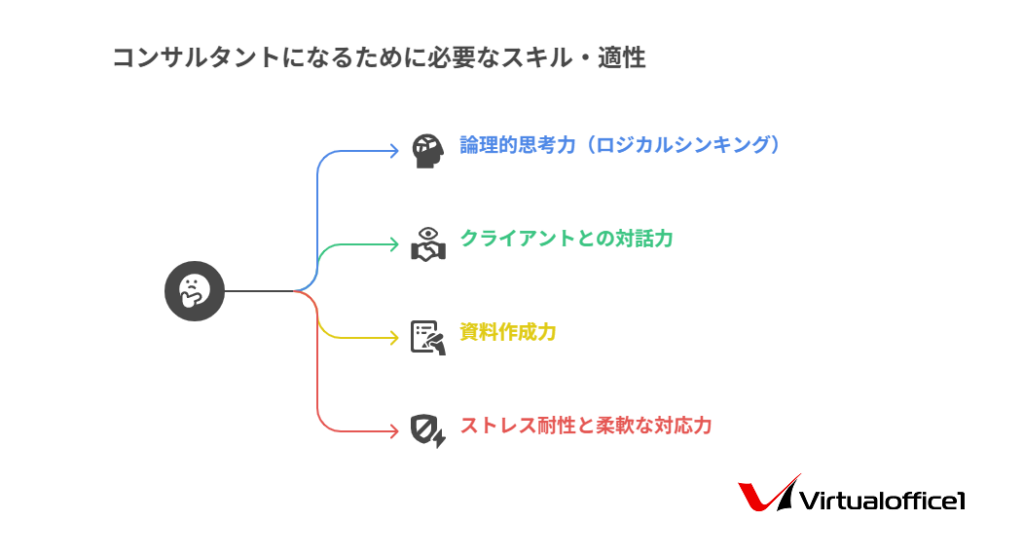

コンサルタントになるために必要なスキル・適性

コンサルタントとして活躍するには、どのようなスキルが求められるのでしょうか。基本的な能力や適性について具体的に解説します。

論理的思考力(ロジカルシンキング)

コンサルタントには、物事を構造的に整理し、因果関係を見極めて解決策を導く能力が不可欠です。複雑な課題をシンプルに分解し、筋道を立てて説明する力が求められます。

さまざまなフレームワーク(3C分析・SWOT分析・ロジックツリーなど)をケースに応じて活用できると、提案の説得力が高まるでしょう。

<代表的なフレームワーク>

| フレームワーク名 | 概要 | 主な用途 |

| 3C分析 | 市場環境を「Customer(市場・顧客)」「Company(自社)」「Competitor(競合)」の3要素を分析するフレームワーク | 市場分析、戦略立案の基礎整理 |

| SWOT分析 | 自社の「Strength(強み)」「Weakness(弱み)」「Opportunity(機会)」「Threat(脅威)」の4要素を分析するフレームワーク | 内外環境の把握、戦略の方向性検討 |

| ロジックツリー | 問題や課題を「なぜ?」「どうする?」で分解し、論理的に整理するフレームワーク | 問題解決、要因分析、施策検討 |

クライアントとの対話力

優秀なコンサルタントは、ヒアリングを通じてクライアントの真の課題を引き出し、納得感のある提案を行うスキルを持ち合わせています。

ただ話を聞くだけでなく、相手の言語化されていないニーズを読み取り、適切に整理する力が必要です。信頼関係の構築にも直結するスキルといえます。

資料作成力

コンサルタントはクライアントに提案する機会が多いため、PowerPoint(Googleスライド)やExcel(Googleスプレッドシート)を用いて、提案書や報告書を作成する力も必要です。

複雑な内容を図解などを活用してわかりやすく伝えるスキルが求められます。資料作成力がクライアントの理解・納得に大きく影響するでしょう。

ストレス耐性と柔軟な対応力

コンサルティングの現場では、短納期・高難度の課題や予期せぬトラブルがつきものです。限られた時間やリソースのなかで成果を出すには、ストレスに耐える力と、状況に応じて柔軟に動ける力が不可欠です。

また、評価においては「どれだけ努力したか」より「どれだけ成果を出したか」が重視される傾向にあります。こうした成果重視の風土では、常に高いパフォーマンスが求められますが、その分やりがいや成長のチャンスも豊富です。実力があれば、若手でも大きなプロジェクトを任されることがあります。

コンサルタントに向いている人・向いていない人の特徴

コンサルタントの仕事に興味を持っていても、「自分に向いているのか」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。ここでは、向き・不向きの判断材料となる特徴を紹介します。

向いている人の特徴

論理的思考力があり、人の話をよく聞いて課題を見つけ出すのが得意な人は、コンサルタントに向いています。変化を前向きにとらえ、学び続ける姿勢も重要です。特徴を書き出すと次の通りです。

<コンサルタントに向いている人の特徴>

- 課題解決が好きで、論理的に考えるのが得意

- 相手の話をじっくり聞き、ニーズを汲み取れる

- プレッシャーや変化のなかでも冷静に対応できる

- 新しい知識を学ぶことが苦にならない

- 多様な人と協働することに抵抗がない

向いていない人の特徴

一方、正解のない課題に不安を覚えやすく、他者の意見に耳を貸さない人はコンサルタントには向いていません。また、変化や複数業務に対する柔軟性が求められるため、複雑なビジネス環境を受け入れにくい人には難しい仕事です。向いてない人の主な特徴は次の通りです。

<コンサルタントに向いていない人の特徴>

- 曖昧な状況や「正解のない問題」にストレスを感じやすい

- 自分の意見を押し通しがちで、人の話を聞かない

- マルチタスクや業務の並行処理が極端に苦手

- 決まった手順や安定した業務を好む傾向が強い

- 学習意欲が低く、変化に対する抵抗感が強い

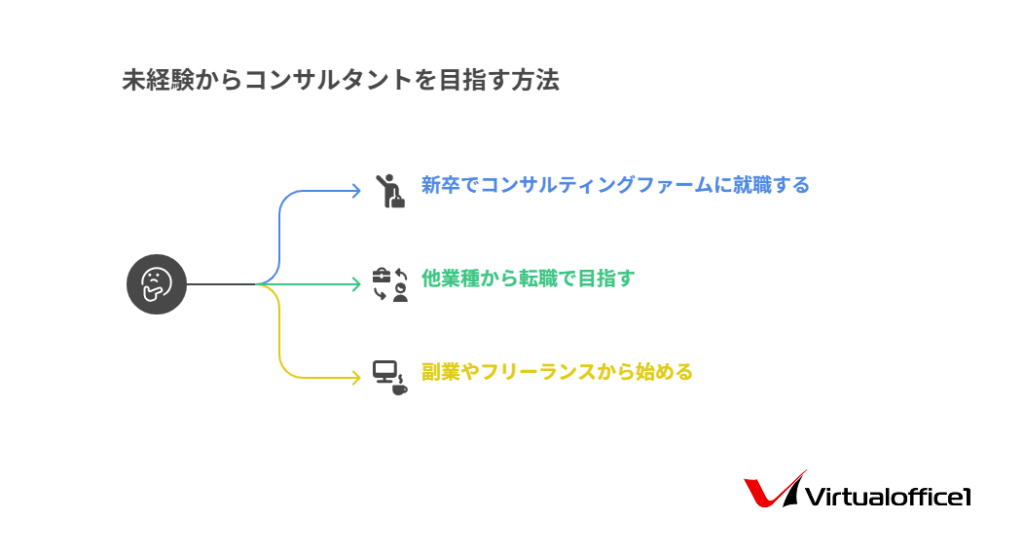

未経験からコンサルタントを目指す方法

経験がなくてもコンサルタントになることは可能です。代表的な3つのルートと、それぞれのアプローチ方法を解説します。

新卒でコンサルティングファームに就職する

新卒からコンサルタントを目指す場合、戦略系・総合系などのコンサルティングファームに応募するのが一般的です。これらのファームは未経験者を前提とした育成体制を整えており、ポテンシャル採用が主流だからです。

一方で、人事・財務・業務改善などの領域に特化したコンサルは、実務経験や専門知識が重視されるため、転職による中途採用が中心になります。

外資系ファームでは学歴やポテンシャルを重視する傾向が強く、論理的思考力やケース面接(論理力や問題解決力を問う選考)への対策が重要です。

就職活動では、学部不問で募集されていることも多く、「考える力」「伝える力」「学ぶ意欲」などが評価されるでしょう。ケース問題やグループディスカッションで実力をアピールする場面が多く、事前の準備が成功のカギです。

他業種から転職で目指す

コンサルタントは、課題を解決する仕事であることから、他業種での業務改善経験やプロジェクト推進経験が活かされます。たとえば、ITエンジニア、営業、マーケティング、経理・財務などの経験がある人材は、コンサルタントとしての素養があるとみなされやすいでしょう。

転職活動では、「これまでどんな課題をどうやって解決してきたか」を、自身の実績として整理することが重要です。単なる業務経験ではなく、改善プロセスや成果の定量化ができると、説得力が高まります。

副業やフリーランスから始める

コンサルタントとしてのキャリアは、必ずしも企業勤務から始める必要はありません。副業やフリーランスという形で小規模な案件から実績を積むケースも増えています。クラウドソーシングやエージェントサービスを活用すれば、個人でも仕事を受けやすく、ステップを踏みながら経験を重ねることが可能です。

さらに、ブログやSNSで専門的な情報を発信することによって、自身の認知度や信頼を高め、直接依頼につながるケースがあります。副業からスタートし、実績が整い次第フリーランスとして独立するというスモールスタート型のスタイルは、リスクを抑えながら実力を養える有効な手段といえるでしょう。

コンサルタントに資格や学歴は必要?

コンサルタントにとって、絶対に必要な資格や学歴はありません。ただし、資格や高い学歴があると、有利に働く場面があるでしょう。特に書類選考や案件獲得のフェーズでは、資格・学歴が信頼性を高める材料になります。参考までに、有利とされる代表的な資格は以下の通りです。

| 資格名 | 概要 |

| 中小企業診断士 | ・経営全般に対応できる国家資格 ・中小企業の経営課題に特化 |

| MBA(経営学修士) | ・ビジネス全体を体系的に学べる ・戦略系コンサルタントに有効 |

| PMP(プロジェクトマネジメント資格) | ・プロジェクト進行の知識を証明する国際資格 |

また、外資系や戦略系ファームでは、大学・大学院の学歴が重視される傾向があります。新卒・転職問わず、難関大学出身者の比率が高いのも事実です。

一方で、資格や学歴よりも実務経験や成果が重視される分野があります。特に副業やフリーランス領域では、実績の提示やポートフォリオのほうが評価されやすい傾向にあるでしょう。

フリーランスコンサルタントで成功するためのポイント

コンサルタントで独立を視野に入れる場合は、戦略的な準備が必要です。実績の見せ方や収益確保の方法など、成功のためのポイントを紹介します。

実績と専門性をポートフォリオ化する

実務経験を単なる経歴にせず、どのような課題をどのように解決し、具体的にどれほどの成果を上げたのかを整理しておきましょう。

ポートフォリオとしてまとめることで、クライアントに自分の強みを視覚的に伝えやすくなります。ポートフォリオは、職務経歴書や提案資料にも応用が可能です。

安定的な取引先を複数持つ

フリーランスとして収益を安定させるには、単発案件に頼らず、継続的な契約を意識することが重要です。たとえば、月額制の顧問契約や、稼働日数・時間に応じて報酬を得る業務委託契約などが代表的な契約形態として挙げられます。

単発案件のみで活動していると、案件が終わるたびに新規営業が必要となり、本来のコンサルティング業務に充てる時間が削られてしまいます。一方、継続案件であれば、営業の手間が減り、安定した稼働が見込めるので、自分の専門性をより深く発揮できる環境が整うでしょう。

また、取引先を1社に絞るのではなく、複数社と契約することで、万が一契約が終了しても収入が途絶えるリスクを抑えられるというメリットもあります。こうした「複数の継続的な取引先を持つ」スタイルを築くことで、フリーランスとしての事業基盤をより強固なものにできるでしょう。

法人化を検討する

コンサルタントは取引先の経営に関わる重要な立場であるため、「信頼できる相手かどうか」は契約において大きな判断基準になります。その点で、フリーランスよりも法人のほうが対外的に信頼性が高く見えるケースが多く、法人化はビジネスの信頼度を高める手段のひとつといえるでしょう。

また、法人化によって、事業用の銀行口座を法人名で開設できるようになり、収支の管理や経理処理が一層明確になります。また、社会的な信用度が高まり、金融機関との取引や契約の場面でもスムーズに対応できるケースが増えるはずです。こうした整った運営体制は、法人企業との取引においてもプラスに働きます。

さらに、コンサルタント業はクライアント先に出向いたり、自宅で業務を完結させたりするスタイルが多く、わざわざ高額な賃貸オフィスを借りる必要がないケースが少なくありません。そうしたときに活用を検討したいのがバーチャルオフィスの利用です。バーチャルオフィスで都市部の住所を取得し、名刺やホームページに記載することで、実態に合った形で信頼感を高めることが可能です。

コンサル事業を立ち上げるならバーチャルオフィスの活用がおすすめ

コンサルティングの事業を始める際には、拠点選びも重要になります。そこでおすすめしたいのが、バーチャルオフィスの活用です。

バーチャルオフィスとは、物理的な事務所を構えずに、住所や郵便転送サービスなどを利用できるサービスです。法人登記や名刺・ホームページへの住所表記、郵便物の受け取りなど、事業運営に必要なインフラを低コストで整えられます。

コンサルタントがバーチャルオフィスを活用することで、次のメリットを享受できます。

- 自宅住所を公開せずに事業を開始できる

- 都市部の住所を使うことで、信頼感を高められる

- 郵便物の受け取り・転送などのサービスが充実している

特に、副業やフリーランスで活動するコンサルタントにとって、名刺やホームページに記載する「住所の信頼性」は重要なブランディング要素です。実態はオンライン中心でも、住所に「一等地の法人登記地」があるだけで、信頼性や安心感が格段に高まるでしょう。

コンサルタントに「バーチャルオフィス1」が最適な理由

バーチャルオフィスのなかでも、「バーチャルオフィス1」は特におすすめです。コンサルタントが独立・副業をスタートする場合に、心強い存在となるでしょう。バーチャルオフィス1は、以下の3つのメリットがコンサルタントに適しています。

・コストを抑えてビジネスを開始できる

月額880円+郵送費用(税込)で法人登記ができるため、起業初期にかかるコストを大幅に抑えられます。

・信頼感のある都市部住所をビジネスに活用できる

名刺やホームページに一等地の住所を記載でき、顧客や取引先からの信用獲得につながります。

・郵便物サービスが手厚く外出が多くても安心

月4回の郵便物転送サービスやLINE通知に対応しており、外回りや訪問の多いコンサルタントでも重要書類をスムーズに受け取れます。

まとめ

コンサルタントは、未経験からでもスキルと経験を積み上げることで目指せる専門職です。多様な分野があり、働き方やキャリアの選択肢も広がっています。

コンサルタントに求められるのは、課題解決力・対話力・資料作成力といった基本スキルに加え、自分自身の実績や強みを言語化・可視化する力です。副業から経験を積み、将来的に独立を目指すことも十分可能といえるでしょう。

さらに、コンサルタントとして信頼を得るためには、バーチャルオフィスを活用するなど、ビジネス環境を整えることも重要です。自分らしい働き方を大切にしながら、着実にコンサルタントとしてのキャリアを築いていきましょう。

参考

この記事の投稿者

バーチャルオフィス1編集部

東京都渋谷区道玄坂、千代田区神田神保町、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1です。

月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館引取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。

翌年以降の基本料金が最大無料になる割引制度もございます。

■店舗一覧

バーチャルオフィス1渋谷店

東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル8B

バーチャルオフィス1神保町店

東京都千代田区神田神保町2-10-31 IWビル1F

バーチャルオフィス1広島店

広島県広島市中区大手町1-1-20

相生橋ビル7階 A号室