-

中小企業診断士はバーチャルオフィスで開業できますか?

-

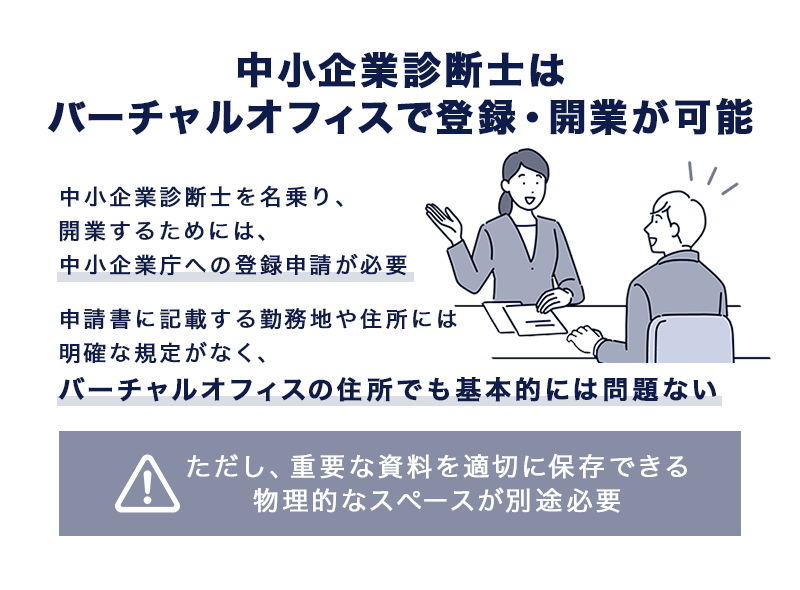

中小企業診断士は、バーチャルオフィスでも登録・開業ができます。中小企業診断士を名乗り、開業するためには、中小企業庁への登録申請が必要です。しかし、申請書に記載する勤務地や住所には明確な規定がなく、バーチャルオフィスの住所でも基本的には問題ありません。

中小企業診断士は、バーチャルオフィスでも登録・開業できる職種です。訪問型や窓口相談型、オンライン相談などが中心の中小企業診断士にとって、事業用の住所のみを利用できるバーチャルオフィスは相性が良いといえます。

本記事では、中小企業診断士として登録する方法や、バーチャルオフィスを活用するメリット・注意点などを解説します。特徴を理解したうえで、中小企業診断士の登録・開業においてバーチャルオフィスを利用すべきかを判断しましょう。

【結論】中小企業診断士はバーチャルオフィスでも登録・開業が可能!

バーチャルオフィスとは、事業用の住所を貸し出すサービスです。バーチャルオフィスの住所は、名刺やホームページに記載したり、法人の本店所在地として登記したりすることができます。物理的なオフィススペースは提供されませんが、月額数百円から数千円という安価な料金で、一等地の住所を事業に活用することが可能です。

そして中小企業診断士は、バーチャルオフィスでも登録・開業ができます。中小企業診断士を名乗り、開業するためには、中小企業庁への登録申請が必要です。しかし、申請書に記載する勤務地や住所には明確な規定がなく、バーチャルオフィスの住所でも基本的には問題ありません。

中小企業診断士は以下のような働き方が中心なので、物理的なオフィスがないバーチャルオフィスとの親和性は非常に高いといえるでしょう。

- クライアントへの訪問

型 - 公的機関での窓口相談

型 - オンライン相談

型

ただし、バーチャルオフィスで登録・開業する場合、顧客情報を含む重要な資料を適切に保存できる物理的なスペースが別途必要です。

ダブル・トリプルライセンスの場合は要注意

中小企業診断士業務以外に他の士業が管轄する業務も並行して行う場合、バーチャルオフィスの利用には注意が必要です。組み合わせによっては、バーチャルオフィスが使えない、もしくは使い方に工夫が求められます。

たとえば、税理士事務所の職員(所属税理士)として勤務していた人が、中小企業診断士資格を取得したことを機に独立・開業する場合を考えてみましょう。このような所属税理士から開業税理士に変更し、税理士法に定められた業務を行う場合、並行して中小企業診断士としての業務を行うにしても、バーチャルオフィスの利用には注意しなくてはいけません。

そもそも、税理士登録をする際には、賃貸借契約書や事務所室内の写真を提出する必要があります。どうしてもバーチャルオフィスを使いたい場合は、まず自宅の一部を事務所として使うことで登録要件を満たしましょう。そのうえで、Webサイトへの表示や名刺・チラシへの印刷などに用いる対外的な住所としてバーチャルオフィスを使うことは可能です。

バーチャルオフィスで開業できる・できない士業について詳しくはこちら▼

中小企業診断士とは

中小企業診断士とは、中小企業の経営課題に関する診断・助言を行う専門家であり、経営コンサルタントに関連する唯一の国家資格です。中小企業診断士を名乗るには、国家試験に合格したうえで中小企業庁に申請を行い、経済産業大臣の登録を受ける必要があります。

経済産業大臣の登録を受けずに中小企業診断士を名乗ると、中小企業支援法に違反し、罰則が科される可能性があります。

中小企業診断士の代表的な業務内容は、以下の3つです。

- 経営コンサルティング

- 経営診断書や経営改善計画書の作成

- セミナーや講演会による情報発信

日本に存在する企業の99.7%は中小企業であり、中小企業診断士には高い需要があります。独占業務こそありませんが、経営コンサルタントとして唯一の国家資格であることから、対外的な信頼性を得られるでしょう。

中小企業診断士として登録する2つの方法

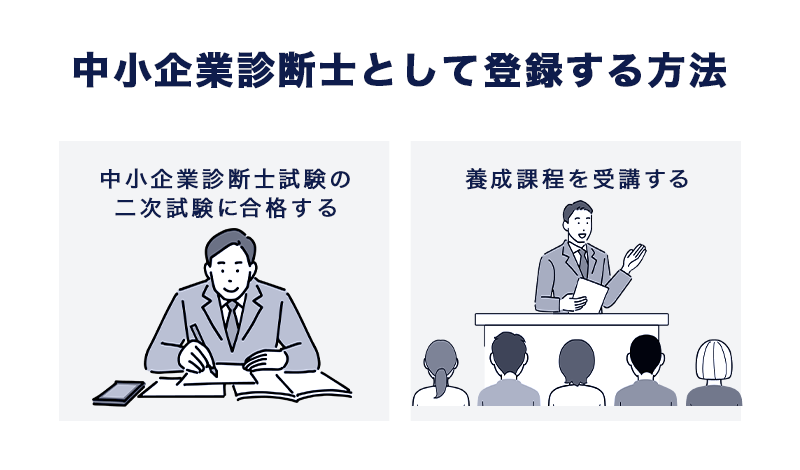

中小企業診断士を名乗り、経営コンサルタント業を営むためには、中小企業庁に登録申請を行う必要があります。中小企業診断士の登録方法は、中小企業診断士試験の二次試験に合格する流れと、養成課程を受講する流れがあります。

| 二次試験に合格する方法 | 養成課程を受講する方法 |

| ①中小企業診断士試験の一次試験に合格 ②中小企業診断士試験の二次試験に合格 ③15日以上の実務従事(二次試験合格から3年以内) ④中小企業庁への登録申請 | ①中小企業診断士試験の一次試験に合格 ②養成課程の受講・修了 ③中小企業庁への登録申請(養成課程の修了から3年以内) |

実務従事とは、中小企業者に向けた診断助言業務への従事、または登録実務補習機関が実施する実務補習の受講のことです。

また、養成課程とは、以下のいずれかを指します。

- 中小企業大学校東京校の中小企業診断士養成課程

- 登録養成機関(大学や専門機関など)が実施する中小企業診断士登録養成課程

養成課程を受講する場合、二次試験と実務従事は免除されますが、修了までに半年から2年程度かかります。受講料も100〜300万円程度と高額なので、今後の働き方の計画や予算に合わせて選択しましょう。なお、それぞれ登録の流れは異なりますが、登録後の資格や権限は同じです。

中小企業診断士の登録申請手続きの概要

中小企業診断士の登録は、登録要件を満たしたうえで、中小企業庁に中小企業診断士登録申請書などの必要書類を提出する必要があります。中小企業診断士試験に合格していても、登録手続きを行わなければ中小企業診断士とは名乗れません。

以下では、中小企業診断士の登録で必要となる提出書類と、登録申請で発生する費用を解説します。

中小企業診断士の登録申請における提出書類

中小企業診断士の登録申請で必要な書類は、二次試験に合格した方と養成課程を修了した方で異なります。それぞれ提出が必要な書類は、以下のとおりです。

| 二次試験に合格した方 | 養成課程を修了した方 |

| ①中小企業診断士登録申請書 ②中小企業診断士第2次試験合格証書 ③実務補習修了証書または実務従事の実績証明書 ④個人番号が記載されていない住民票の写し | ①中小企業診断士登録申請書 ②養成課程修了証明書または登録養成課程修了証明書 ③個人番号が記載されていない住民票の写し |

中小企業診断士登録申請書は共通で提出が必要ですが、賃貸借契約書や事務所の写真の添付は不要です。バーチャルオフィスで登録する場合は、「勤務地」欄の「所在地」にバーチャルオフィスの住所を記載します。中小企業診断士登録申請書の様式は、中小企業庁のホームページからダウンロードしましょう。

中小企業診断士の登録申請の費用

中小企業診断士の登録申請自体には、費用がかかりません。しかし、中小企業診断士試験の受験から登録・開業までには、以下のような費用が発生します。

| 一次試験受験料 | 14,500円 |

| 二次試験受験料 | 17,800円 |

| 実務補習の受講料 | 10~20万円程度 ※実施機関によって異なる |

| 養成課程の受講料 | 100~300万円程度 ※受講機関によって異なる |

| 中小企業診断士協会の入会金 | 30,000円※東京都の場合 |

| 中小企業診断士協会の年会費 | 50,000円※東京都の場合 |

最も費用を抑えて登録・開業できるのは、一次試験・二次試験に合格し、中小企業に向けた経営の診断助言業務、または経営の窓口相談業務に15日以上従事する方法です。

養成課程の受講料は、受講機関によって異なります。一例として、独立行政法人中小企業基盤整備機構中小企業大学校東京校における養成課程の料金は、通常2,343,000円(税込)です。

また、登録後に各地域の中小企業診断士協会に登録する場合、入会金と年会費がかかります。中小企業診断士協会への登録は必須ではありませんが、人脈形成や情報収集、スキルアップなどに役立ちます。入会金や年会費は各中小企業診断士協会で異なるので、個別にホームページを確認しましょう。

中小企業診断士をバーチャルオフィスで登録・開業する7つのメリット

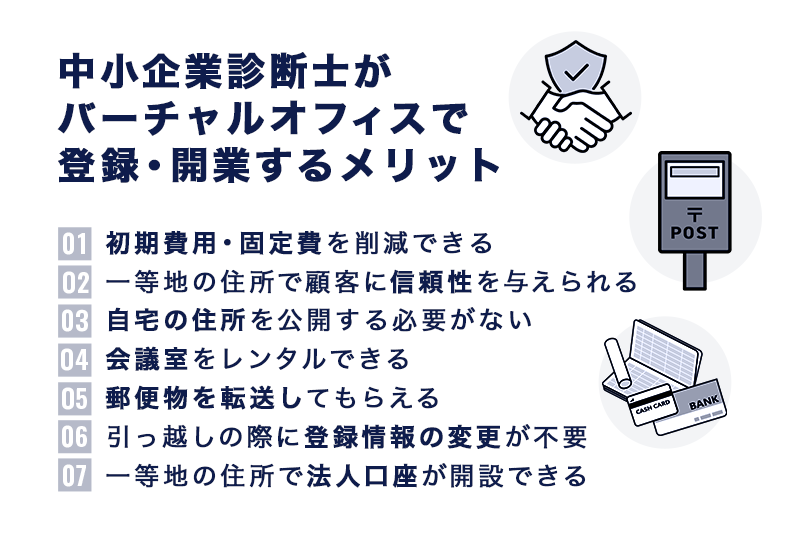

中小企業診断士としての登録・開業をバーチャルオフィスで行う主なメリットは、以下の7つです。以下では、それぞれのメリットを詳しく解説します。

- 初期費用・固定費を削減できる

- 一等地の住所で顧客に信頼性を与えられる

- 自宅の住所を公開する必要がない

- 会議室をレンタルできる

- 郵便物を転送してもらえる

- 引っ越しの際に登録情報の変更が不要

- 一等地の住所で法人口座が開設できる

①初期費用・固定費を削減できる

中小企業診断士の独立・開業でバーチャルオフィスを活用することで、初期費用や固定費を大幅に削減できます。たとえば、バーチャルオフィス1の初期費用・月額料金は以下のとおりです。

| 初期費用(入会金) | 5,500円(税込) |

| 月額料金 | 月額880円+郵送費用(税込) |

賃貸事務所を契約すると、保証金や礼金、前家賃などの初期費用に加え、月額数万円から数十万円の固定費が必要になります。実際にかかる費用は状況によって異なりますが、開業資金・運転資金の例を以下にまとめました。

【開業資金例】

| 項目 | 金額 |

| 事務所契約費用 | 約20万円 |

| パソコン等の備品 | 約40万円 |

| Webサイト開設等広告宣伝費 | 約20万円 |

| 合計 | 約80万円 |

【運転資金例】

| 項目 | 金額 |

| 事務所の賃料 | 約10万円 |

| 水道光熱費 | 約2万円 |

| 交通費 | 約1万円 |

| 書籍等の購入、セミナー参加費 | 約1万円 |

| プリンタ用紙等消耗品費 | 約1万円 |

| 合計 | 約15万円 |

開業後から1年程度のスパンで、備品の購入費や通信環境の整備費、当面の運転資金などを考慮すると、200〜300万円程度かかる可能性があります。

また、自宅兼事務所で独立・開業する場合、住宅ローン控除を受けられなくなる、または控除額が減る恐れがあります。住宅ローン控除は、あくまでも住居用の物件を取得する際に活用できる制度です。たとえば、自宅の30%を事業用で利用すると、控除の対象となるのは全体の70%のみとなります。さらに、事業用の割合が50%を超えると控除対象外です。場合によっては、バーチャルオフィスの年額料金より住宅ローン控除の控除額が少なくなる可能性があるでしょう。

また、自宅を購入する際に住宅ローンを組んでいた場合、購入後に一部を事務所に転用する場合は注意が必要です。金融機関によっては住宅ローンの残債の一部・全部について、繰上返済を求められる可能性が出てきます。

もちろん、住宅ローンの残債が少なく、一括返済ができる状態であれば大きな問題にはなりません。しかし、残債が大きい状態である場合は、自宅の一部を事務所にすべきか慎重に考えましょう。

参考:住宅の一部を店舗・事務所に変更するとき:長期固定金利住宅ローン 【フラット35】

②一等地の住所で顧客に信頼性を与えられる

バーチャルオフィスを利用すれば、都心一等地の住所を名刺やホームページに記載できます。都心一等地の住所であれば、アパートやマンションの自宅住所と比較して、信頼感や安心感を覚える場合が多いでしょう。特に、東京都千代田区や港区、渋谷区など、経済の中心地にオフィスを構えていれば、より印象が良くなるはずです。

中小企業診断士を含むコンサルタント業では、顧客に与える信頼や安心感が重要となります。バーチャルオフィスの信頼性の高い住所を公開することで、集客数の増加やリピート率の向上が期待できるでしょう。

③自宅の住所を公開する必要がない

中小企業診断士の登録・開業をバーチャルオフィスで行うことで、自宅住所を公開する必要がなくなります。主な執務を自宅で行う場合でも、名刺やホームページで公開するのはバーチャルオフィスの住所であるためです。

自宅の住所を名刺やホームページに記載すると、顧客に自宅住所を知られてしまい、プライバシーのリスクにつながります。さらに、自宅で顧客情報を含む重要な資料を保存することになるので、物理的なセキュリティリスクが生じるでしょう。

また、物件の利用規約で住居用と定めているケースでは、住居用の物件で事業を営むと、規約違反によるトラブルにつながる可能性があります。以下のように、家族や自分がトラブルに巻き込まれるおそれがあることを頭に入れておきましょう。

- 顧客がクレームを言いに押し掛けてくる

- 資料が盗まれる、間違って捨てられる

- 規約違反を理由に退去を求められることがある(特にマンション、アパートなどの集合住宅の場合)

- 自分や家族への嫌がらせとしてSNS等に住所や写真が流出する

- 自分や家族がストーキングなどの犯罪に巻き込まれる

上記のリスクやトラブルを防止するためにも、バーチャルオフィスでの登録・開業が有力な選択肢となるでしょう。

④会議室をレンタルできる

バーチャルオフィス事業者によっては、住所の貸し出しに加えて、貸会議室を提供している場合があります。利用方法や料金は各バーチャルオフィスで異なりますが、契約者であれば簡単に予約できるケースが一般的です。

顧客のオフィスに会議室がない場合や、打ち合わせの場所として適していない場合などでも、バーチャルオフィスの会議室を活用できます。わざわざ打ち合わせ場所を手配する手間が省けるうえに、好アクセスな立地であれば顧客の満足度向上が期待できるでしょう。

また、自宅兼事務所で開業する場合、顧客を自宅に招き入れることに抵抗感を持つ方がいるかもしれません。バーチャルオフィスの会議室であれば、堂々と顧客を招くことができ、打ち合わせに集中できます。

⑤郵便物を転送してもらえる

バーチャルオフィス事業者の多くは、郵便物の転送サービスを提供しています。バーチャルオフィスの住所に送付された郵便物をわざわざ取りに行く必要はありません。

また、郵便物の窓口受取や、通知サービスなどを提供しているケースもあります。中小企業診断士は、顧客からの報告書や契約書、中小企業診断士協会からの書類など、さまざまな郵便物を取り扱います。そのため、柔軟に郵便物を受け取れるバーチャルオフィスを選ぶことが重要です。郵便物の転送頻度や取り扱いは各バーチャルオフィスで異なるので、事前に確認しましょう。

⑥引っ越しの際に登録情報の変更が不要

バーチャルオフィスを活用すれば、自宅を引っ越しても法人登記の住所や銀行口座の情報を変更する必要はありません。また、名刺の刷り直しやホームページの更新作業なども不要です。

一方で、自宅兼事務所で事業を営む場合、自宅の引っ越しにより以下のような手続きが必要となります。

- 法人登記や銀行口座の住所変更

- 名刺・パンフレットの刷り直し

- ホームページの更新

- 顧客への通知

多大な手間やコストがかかり、通常業務が滞る原因にもなります。バーチャルオフィスで登録・開業すれば、上記の手続きは不要となり、円滑な事業運営につながるでしょう。

ただし、中小企業診断士が自宅を引っ越した際には、中小企業庁に対して「中小企業診断士登録事項変更届出書」の提出が必要となります。この点は、バーチャルオフィスを使っている場合でも変わらないので、忘れないようにしましょう。

⑦一等地の住所で法人口座が開設できる

中小企業診断士としての開業にあたり、合同会社や株式会社など法人を設立する場合にも、バーチャルオフィスは役立ちます。運営会社のルールや金融機関の方針にもよりますが、バーチャルオフィスの住所は、本店所在地や法人口座の開設の際にも利用可能です。

そして、法人口座に限らず、銀行口座は自宅もしくは事務所を管轄する店舗で開設することが基本になります。そのため、バーチャルオフィスで一等地の住所が借りられれば、都心の店舗で法人口座を開設できます。法人として中小企業診断士を開業する場合は、バーチャルオフィスでの法人口座開設を視野に入れてみましょう。

バーチャルオフィスでの法人口座開設について詳しくはこちら▼

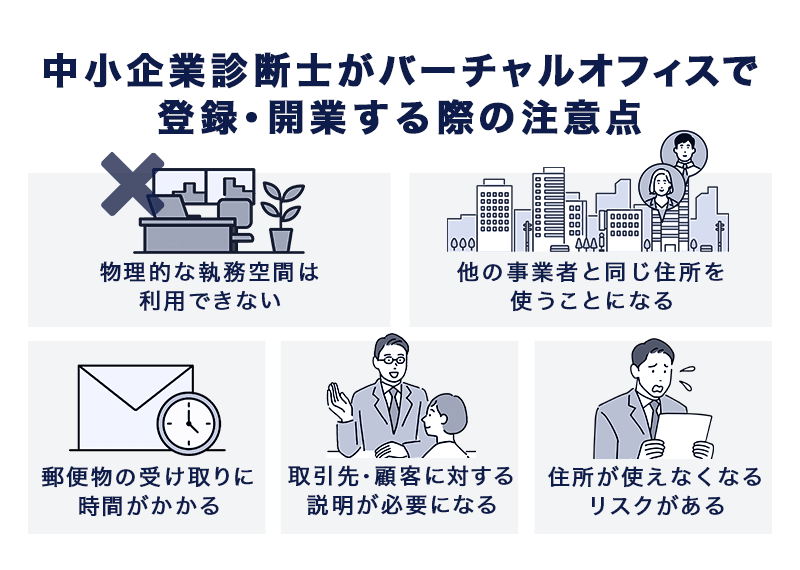

中小企業診断士をバーチャルオフィスで登録・開業する5つの注意点

中小企業診断士をバーチャルオフィスで登録・開業する際は、以下の点に注意が必要です。以下では、各注意点について詳しく解説します。

- 物理的な執務空間は利用できない

- 郵便物の受け取りに時間がかかる

- 他の事業者と同じ住所を使うことになる

- 取引先・顧客に対する説明が必要になる

- 住所が使えなくなるリスクがある

①物理的な執務空間は利用できない

バーチャルオフィスは、事業用の住所を貸し出すサービスであり、物理的な執務空間は提供されません。

中小企業診断士は業務の特性上、物理的なオフィス空間がなくても事業を運営しやすいといえます。しかし、バーチャルオフィスだと突然の来客には対応できません。対策として、以下のような来客対応サービスが提供されているかを確認しましょう。

- 窓口での有人対応や取次サービス

- 顧客と直接連絡が取れる受付システム

また、顧客の資料などを保存できる物理的な空間は別途用意する必要があります。自宅などに資料を保存できる安全性の高い場所があるかを確認しましょう。

②郵便物の受け取りに時間がかかる

中小企業診断士の登録・開業をバーチャルオフィスの住所で行うと、郵便物の受け取りに時間がかかります。顧客からの郵便物はバーチャルオフィスに届き、そこから自宅住所に転送されるためです。

事業運営において、顧客から急ぎの郵便物が届くケースを考慮すると、郵便物に柔軟に対応できるバーチャルオフィスを選ぶべきです。具体的には、郵便物受領のLINE通知やスポット転送、窓口受取などに対応しているバーチャルオフィスが理想といえます。

裏を返すと、郵便物関連のサービスについてネガティブな評判・口コミが多いバーチャルオフィスは候補から外しましょう。転送頻度はバーチャルオフィス事業者によって異なりますが、利便性と転送コストのバランスを考えると、月4回程度がおすすめです。転送頻度が高すぎると転送費用が高額になり、低すぎると急ぎの郵便物に対応できない恐れがあります。

また、補助金・助成金の申請補助など、顧客との重要な資料のやり取りが多い業務を手掛ける場合は、十分な配慮が必要です。重要な書類は顧客と待ち合わせて対面で受け渡しをする、直接自宅に送ってもらうなど、確実に受け取れる工夫をしましょう。

バーチャルオフィスの理想の転送頻度について詳しくはこちら▼

③他の事業者と同じ住所を使うことになる

バーチャルオフィスは、すべての利用者が同じ住所を事業所の所在地として公開します。

顧客に名刺やホームページに記載した住所が検索されると、他の事業者が表示され、不審に思われる恐れがあります。あらかじめ、名刺やホームページの住所はバーチャルオフィスや打ち合わせ用の会議室の住所であると説明しておきましょう。

また、万が一バーチャルオフィスを悪用する利用者がいると、同じ住所を利用している自分にまで悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、厳重な本人確認や事業内容の確認など、悪用されるリスクを未然に排除しているバーチャルオフィスを選ぶことが重要です。

④取引先・顧客に対する説明が必要になる

バーチャルオフィスは基本的に、住所のみを借りて物理的なスペースは借りない点が大きな特徴です。そのため、バーチャルオフィスを使っていることに対し、「事務所も借りられないのか」などネガティブな見方をする取引先・顧客がいる可能性は十分にあります。

しかし、中小企業診断士を含めたコンサルティング業は顧客のオフィスに出向いて仕事することが多く、自身のオフィスの有無はさほど問題になりません。

それでも、バーチャルオフィスを使うことを含め、オフィスを持たないことに対して否定的な意見があれば、コスト面から現実的でないなど前向きな理由で伝えましょう。また、スタッフの採用をする際は「フルリモートOK」など、求職者にとって魅力的な条件として打ち出せば、優秀な人材の獲得につなげられます。

⑤住所が使えなくなるリスクがある

バーチャルオフィス特有のリスクとして、運営会社の倒産や事業撤退などにより住所が使えなくなる可能性がある点があります。悪質な場合、別会社への事業承継、後継サービスの紹介などの案内がなく、突然使えなくなることもあるため要注意です。

利用者には何ら責任がない以上100%防ぐ方法はありませんが、信頼がおける運営会社を選ぶことである程度は防げます。運営会社の設立からの経過年数や口コミ・評判などを事前にチェックしましょう。

中小企業診断士がバーチャルオフィスで登録・開業する際の選び方

中小企業診断士を含め、バーチャルオフィスでの登録・開業をする際は、信頼できるバーチャルオフィスを選ぶことが重要です。人によって重視するポイントは異なりますが、特に以下の点はしっかり確認しておきましょう。

- 自分にとって満足できるサービス内容か

- 起業をサポートするサービスはあるか

- 解約条件は明示されているか

- 明確かつ細かい利用規約があるか

- 問い合わせの対応スピード・内容に問題はないか

- 他社と差別化されている点はあるか

- 郵便物の引き取りや会議室の利用を見据え、通いやすい場所にあるか

- 契約前に内覧できるか

- 設備、セキュリティに問題はないか

- 入居している建物があまりに古い、汚いということはないか

そのほか、バーチャルオフィスを選ぶ際にチェックすべき点については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

バーチャルオフィス1なら中小企業診断士の登録・開業に最適!

中小企業診断士の登録・開業をバーチャルオフィスで行いたい方には、バーチャルオフィス1がおすすめです。

バーチャルオフィス1であれば、東京都渋谷区・千代田区、広島市中区の信頼性のある住所を月額880円+郵送費用(税込)の低価格でご利用いただけます。入会時には厳格な審査を実施しており、館内のセキュリティ対策も徹底しています。

また、訪問者と直接やり取りができるコミュニケーション端末や有人での対応時間があり、突然の来客にも対応可能です。さらに、月4回の郵便物転送やLINE通知、来館引き取りなどにも対応。安心して中小企業診断士としての業務に取り組めるでしょう。実際に、顧客満足度94%、契約更新率93%を誇るバーチャルオフィス1を、ぜひご検討ください。

まとめ

中小企業診断士は、バーチャルオフィスでも登録・開業できる職種です。中小企業診断士の業務は物理的なオフィスがなくても運営しやすく、バーチャルオフィスとの相性が良いといえます。オフィスコストの削減やプライバシーの保護、打ち合わせ場所の確保などができ、円滑に業務を進められるようになるでしょう。

バーチャルオフィス1では、突然の来客に対応できる端末や、有人での対応、柔軟に郵便物を受け取れるサービスなどを提供しています。さらに、住所の悪用を防止するための厳格な本人確認や事業内容の確認を実施。安心して中小企業診断士としての事業を営めます。

東京都渋谷区・千代田区と広島市中区の信頼性の高い住所を月額880円+郵送費用(税込)で利用できるバーチャルオフィス1を、ぜひご検討ください。

この記事の投稿者

バーチャルオフィス1編集部

東京都渋谷区道玄坂、千代田区神田神保町、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1です。

月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館引取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。

翌年以降の基本料金が最大無料になる割引制度もございます。

■店舗一覧

バーチャルオフィス1渋谷店

東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル8B

バーチャルオフィス1神保町店

東京都千代田区神田神保町2-10-31 IWビル1F

バーチャルオフィス1広島店

広島県広島市中区大手町1-1-20

相生橋ビル7階 A号室

この記事の監修者

株式会社ナレッジソサエティ 代表取締役 久田敦史

バーチャルオフィス・シェアオフィスを通して1人でも多くの方が起業・独立という夢を実現し、成功させるためのさまざまな支援をしていきたいと考えています。企業を経営していくことはつらい面もありますが、その先にある充実感は自分自身が経営をしていて実感します。その充実感を1人でも多くの方に味わっていただきたいと考えています。

2013年にジョインしたナレッジソサエティでは3年で通期の黒字化を達成。社内制度では週休4日制の正社員制度を導入するなどの常識にとらわれない経営を目指しています。

一児のパパ。趣味は100キロウォーキングと下町の酒場めぐり。

【学歴】

筑波大学中退

ゴールデンゲート大学大学院卒業(Master of Accountancy)

【メディア掲載・セミナー登壇事例】

起業家にとって必要なリソースを最大限に提供するシェアオフィス

嫌われるNG行動はこれ!覚えておきたいシェアオフィスやコワーキングスペースのマナー

“バーチャルオフィス” “シェアオフィス” “レンタルオフィス”どれを選んだらいいの? 〜ナレッジソサエティ久田社長に聞いてみた

複業人事戦略会議 #2 ~週休4日制正社員!?多様な働き方が生む効果とは?~

ここでしか聞けない、創業現場のリアル(東京都中小企業診断士協会青年部主催)

起業を目指す若者へ「週休4日制」の提案

社内勉強会レポート

ストリートアカデミー 久田敦史

Yahoo知恵袋

法人カード調査部

バーチャルオフィス1