定年に差し掛かる40代後半といえば、企業内でのポジションを全うして再雇用を目指すのがこれまでのスタンダードでした。

しかし、近年は定年後の人生を見据えて「シニア起業」を志す方が増えており、身近な人物がチャレンジし始めたことから、「自分もやってみたい」と考える方も多いでしょう。

そこで本記事では、シニア起業のメリット・デメリットや注意点、おすすめの資金調達方法などを解説します。シニア起業の全体像をきちんと把握し、自身にマッチしているかを判断してみてください。

シニア起業が増加する背景

シニア起業とは、定年退職の年齢水準となる65歳前後に事業を興すことを指していますが、明確に定義されているわけではありません。事実、まだまだ働き盛りの40〜50代のうちから第二の人生に備えて起業するケースも多く、むしろ早く動き出したほうが晩年の生活は安定しやすいでしょう。

そして、従来よりもインターネット需要が高まっていることから、比較的手軽に起業できる環境が整っており、長年の経験で培ったノウハウをSNSなどで発信し、会社員以上の収入を手にする方も少なくありません。

加えて、「生涯現役社会」を提唱する日本政府はシニア向けの助成事業にも積極的であり、こちらもシニア起業を後押しする要因といえます。

シニア起業の3つのメリット

シニア起業のメリットは、主に以下3つが挙げられます。他社と差別化して優位性の高い運営を行うためにも、ぜひ参考にしてください。

- 培ってきた経験・知見が活かせる

- 定年がない

- シニア向けの補助金活用ができる

◎1 培ってきた経験・知見が活かせる

シニア起業する方は、特定の業界で数十年以上にわたり活躍してきたベテランとなるため、それまでに培ってきた経験・知見を存分に活かすことが可能です。実際のところ、現場でしか身につけられないスキルは若年層が簡単に真似できるものではなく、顧客にとっても良質なサービスとなります。

特にコンサルタント業や海外調査といった「経験値がモノをいう業界」では、プロフィールを公開するだけでも一定以上の集客効果が見込めるでしょう。

◎2 定年がない

シニア起業には定年という概念が存在せず、たとえ65歳を超えたとしても生涯現役で働いていけます。事業が安定していることが前提条件ではあるものの、体力が続く限りお金が稼げるのは大きなメリットといえるでしょう。

一方、体力的に長時間労働が厳しい場合は、有給などを申請せずに自身の裁量で仕事を切り上げられる点も魅力です。

◎3 シニア向けの補助金活用ができる

生涯現役社会が提唱される昨今は、シニア起業を後押しする制度が増えており、以下のような機関で頻繁に実施しています。

- 厚生労働省

- 地方自治体

- 政策金融公庫

もちろん、それぞれで審査難易度や必要要件は異なりますが、豊富な種類がそろっていることから、自身に合った補助金を見つけられるでしょう。具体的なおすすめの制度は後ほど詳しく解説するため、ぜひ参考にしてください。

シニア起業の2つのデメリット

シニア起業を行ううえでは、以下のようなデメリットについても押さえる必要があります。

- 体力が必要

- プライドが邪魔をする

メリットを最大限に引き出すためにも、ぜひ参考にしてください。

▲1 体力が必要

シニア起業は会社に縛られない自由な環境が手に入るとはいえ、有給はもちろん定休日も実質的には存在せず、365日常に仕事と隣り合わせになります。したがって、体力的な問題から業無負荷に耐えられないケースも想定するべきであり、特に持病を抱えている方は厳格に業務量をセーブしたほうが良いでしょう。

参考までに、肉体労働が発生しないパソコンメインのビジネスなら、多少労働時間が増えてもある程度耐えられるため、起業する時点できちんと分野を選定してみてください。

▲2 謙虚さを忘れない

たとえ特定の分野で数十年の実績を持っていても、シニア起業した時点で対外的な経歴は「1年目の初心者」にリセットされてしまいます。

そのため、30代の若手事業家や年下の銀行担当から、業務上の指摘を受けることもある一方、「長年現場でやってきた」というプライドが邪魔をして素直に受け入れられない可能性もあるでしょう。

当然、意見を参考にするかは自由ですが、あまり不満そうな態度を見せると事業成長を阻害するばかりか、案件の失注につながるため、きちんと感情をコントロールしなければなりません。

シニア起業で失敗を防ぐ2つのポイント

ここからは、シニア起業で失敗しないためのポイントを2つ解説します。第二の人生をより有意義に過ごせるように、きちんと把握しておきましょう。

①スモールスタートで始める

シニア起業を志す方は、豊富な知識と現場経験があるだけに過度な自信を抱きやすく、「必ず回収できる」という思惑から初期投資も膨らみがちです。しかし、どれだけ優れたスキルを持っていても、事業が成功する保証はどこにも存在しないため、以下のポイントを意識して極力スモールスタートを心がけてください。

- オフィス:多額の初期費用や改装費をかけずに自宅かレンタルオフィスを使う

- オフィス設備:レンタルオフィスの設備か安価な中古品で済ませる

- 材料などの仕入れ:初めから材料を多く仕入れるのではなく、少しずつ様子を見ていく

また、パソコン1つで開業可能な事業であれば、さらに初期費用を抑えられることから、起業を検討し始めた時点でスモールスタートに適した分野をピックアップしておきましょう。

②自身の得意領域で起業するのが安全

長い会社員生活から抜け出すとなれば、これまでとは違う新しい分野にチャレンジしたい、と考えるかもしれませんが、結論としては自身の得意領域でスタートしたほうが安全といえるでしょう。

たとえば、広告代理店の30年プレイヤーが突然パン屋を始めてしまうと、基礎技術を身につけるだけでも長い時間が必要となり、販売ノウハウもないことから成功確率は格段に低下します。対して、得意領域なら効果的な施策を打ち出せるだけでなく、元々の人脈もフルに活用することでスピーディーに事業を成長させられるのです。

もし、「どうしても未経験分野に取り組みたい」という場合は、得意領域で十分な売上を確保してからチャレンジしてみることをおすすめします。

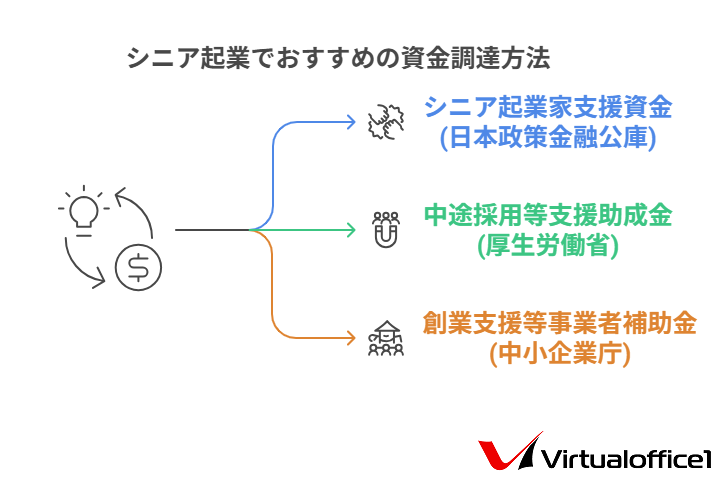

シニア起業でおすすめの資金調達方法

ここからは、シニア起業でおすすめの資金調達方法を3つ確認していきましょう。より良いスタートダッシュを切るためにも、ぜひ参考にしてください。

①シニア起業家支援資金(日本政策金融公庫)

シニア起業家支援資金は、日本政策金融公庫が提供する支援制度の1つであり、起業段階か事業を始めた後のどちらでも利用可能です。

| 資金用途 | ・事業を始めるための資金 ・事業開始後の運転資金 |

| 利用条件 | ・事業開始から7年以内 ・女性または35歳未満、55歳以上の男性 |

| 融資可能額 | ・7,200万円(運転資金4,800万円含む) |

| 対象事業 | ・他企業が扱っていない知的財産権に係る技術 ・中小企業者が行う事業など |

シニア起業家支援資金は、運営実績がない方でも数千万円以上を調達できる一方、返済義務が発生し、審査内容によって返済期間と利率が変動します。加えて、審査を受けるには創業計画書などを提出しなければならないので、もし作成する自信がなければ代行サービスを検討したほうが良いでしょう。

参考:新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)/ 女性、若者/シニア起業家支援資金 | 日本政策金融公庫

②中途採用等支援助成金(厚生労働省)

厚生労働省が運営する中途採用等支援助成金は3つのコースに分かれており、40歳以上のシニア層は「生涯現役起業支援コース」が利用できます。

| 資金用途 | ・求人情報掲載の費用 ・民間求人情報媒体への掲載依頼料 ・就職説明会などの実施コストなど |

| 利用条件 | ・事業に持続性が認められること(以下4つのうち2つ以上を満たす) ①法人・個人事業主の資産額が1,500万円以上で負債割合が60%未満 ②金融機関からの融資を受けている(企業) ③起業者が事業分野において通算10年以上の職務経験を持っている ④金融機関などが主催する創業セミナーなどの支援を受けている ・計画期間内に労働者を雇用する(60歳以上:1名、40~59歳:2名以上、40歳未満:3名以上) |

| 給付額 | ・起業時年齢40~59歳:助成率1/2、上限150万円 ・起業時年齢60歳以上:助成率2/3、上限200万円 |

| 対象事業 | - |

返済する必要がない点は大きな魅力ですが、実際に従業員を雇い入れなければ要件を満たせず、最初は自身で費用を負担しなければなりません。そのため、起業時点というよりも、ある程度売上が確保できた段階で検討するのがおすすめです。

参考:中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース) | 厚生労働省

③創業支援等事業者補助金(中小企業庁)

創業支援等事業者補助金は、中小企業庁による補助金制度であり、市区町村の発展につながる事業を創設する方を対象としています。

| 資金用途 | ・市区町村で開催するセミナーの会場 ・広告費 ・セミナーやイベントにかかった人件費 ・複数事業者へ委託する場合の事業費 ・講師や専門家への謝礼や旅費など |

| 利用条件 | ・地域の雇用創出に取り組んでいる ・地域の活性化につながる |

| 給付額 | ・補助対象経費の2/3、最低50万円~最大1,000万円 |

| 対象事業 | ・自治体指定の特定創業支援事業 ・自治体指定の創業機運醸成事業 |

事業を行う地域でイベントなどを行う際は特に重宝する制度となっており、返済義務も発生しません。ただし、補助対象事業に係る経費でも、支払時期が期間外では補助金が得られないため、あらかじめきちんと確認しておきましょう。

シニア起業の成功例3つ

シニア起業で失敗しないためには、具体的な成功例も把握しておきましょう。より明確なビジョンを持ち、市場で通用する事業モデルを構築してください。

①ライフネット生命

ライフネット生命は、日本生命保険に勤めていた出口治明氏が58歳で立ち上げた保険会社であり、手軽な保険料と多彩な保険商品によって大きな人気を獲得しました。2006年の創業からわずか16年足らずでマザーズ上場を果たし、保有契約高についても2兆円を超えていることから、シニア起業屈指の成功モデルといえるでしょう。

余談ですが、創業者の出口氏は既に会長職を退いており、第三の人生として立命館アジア太平洋大学の4代目学長に就任しています。

②愛犬のお散歩屋さん

愛犬のお散歩屋さんは、株式会社JTLが提供するペットシッター・トレーニングに特化したサービスです。

創業者の吉田弘二氏は元々化粧品会社に勤めていましたが、知人の愛犬を代わりに散歩した出来事を機に事業化を思い付き、現在は餌やりから糞尿の処理、しつけに至るまでを扱っています。

2022年7月時点で累計3万頭ものペットが登録しており、フランチャイズを含む店舗数も全国70箇所に上ることから、犬の散歩代行業界では最大手といえるでしょう。

③日本眠育普及協会

一般社団法人「日本眠育普及協会」は、橋爪あき氏が2014年に発足した団体であり、メディア運営やセミナーを通して良質な睡眠習慣の普及に取り組んでいます。

創業者の橋爪氏は、慶応義塾大学病院での勤務を経た後に教育事業・子育て・家業を並行する多忙な日々を送っていたところ、元来持っていた睡眠障害を発症し、「睡眠の重要性」を再認識しました。そして、2008年から本格的に広報活動を行い、現在は業界の第一人者として活躍中です。

まとめ

本記事ではシニア起業のメリット・デメリットや成功させるためのポイント、おすすめの資金調達方法についても解説してきました。シニア起業は、定年退職後の収入源を確保する上で大変有効な選択肢であり、会社の規則に縛られず自由な働き方が実践できるでしょう。

スモールスタートを意識しつつ、自身の得意領域で起業すればより安全に事業を展開していけるため、本記事を参考にまずは事業分野の選定から始めてみてください。

そしてバーチャルオフィス1では、月額880円+郵送費用のみで、ビジネス用の住所の利用および法人登記が可能です。初期投資を抑えてオフィスを確保したい方は、さっそくサービスをチェックしましょう。

この記事の投稿者

バーチャルオフィス1編集部

東京都渋谷区道玄坂、千代田区神田神保町、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1です。

月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館引取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。

翌年以降の基本料金が最大無料になる割引制度もございます。

■店舗一覧

バーチャルオフィス1渋谷店

東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル8B

バーチャルオフィス1神保町店

東京都千代田区神田神保町2-10-31 IWビル1F

バーチャルオフィス1広島店

広島県広島市中区大手町1-1-20

相生橋ビル7階 A号室