-

弁理士はバーチャルオフィスで開業できますか?

-

はい、弁理士はバーチャルオフィスで登録・開業ができる士業です。

弁理士登録では、所属事務所や住所を記載する「弁理士登録申請書」の提出が必要ですが、事務所に関する明確な基準はありません。また、弁理士は主たる事務所の他に、従たる事務所として複数の事務所を設置できます。つまり、バーチャルオフィスの住所と、自宅などの実際に執務をする場所の両方を事務所として登録できると考えられるでしょう。

弁理士として名乗り、独占業務に従事するためには、日本弁理士会への弁理士登録が必要です。弁理士登録は基本的にバーチャルオフィスの住所を使用して問題ありません。登録要件やバーチャルオフィスの特徴を確認したうえで、自分に合った事務所の形態を選択しましょう。

本記事では、弁理士登録の概要や独立・開業する際にバーチャルオフィスを活用するメリット・デメリットなどを解説します。

バーチャルオフィスとは

バーチャルオフィスとは、事業用の住所を貸し出すサービスです。バーチャルオフィスの住所は、名刺やホームページへの記載、法人登記など、事業の拠点として対外的に公開できます。

実際に仕事を行う物理的なオフィススペースはありませんが、その分コストを抑えて利用できる点が大きな特徴です。さらに、運営会社によっては、会議室の貸出や電話転送、各種士業の紹介など、事業支援が充実している場合があります。

バーチャルオフィスは、すでに自宅などに執務空間があり、一等地の住所や事業支援を活用したい方に最適だといえるでしょう。

バーチャルオフィスの概要やサービス内容について詳しくはこちら▼

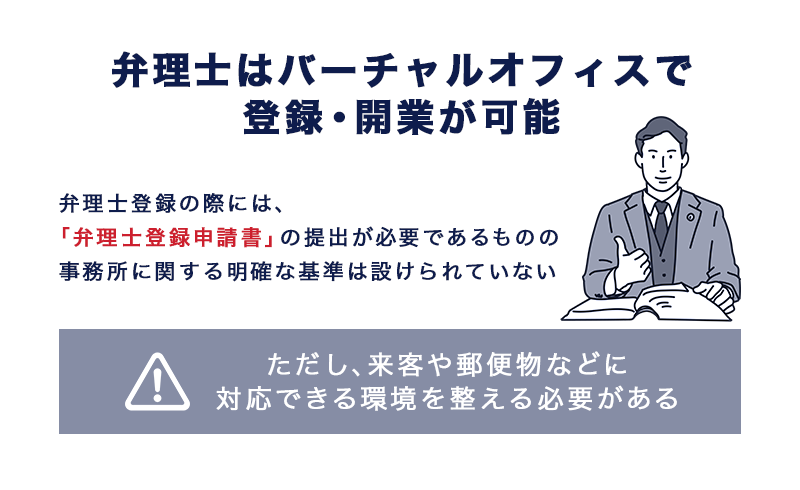

弁理士はバーチャルオフィスで登録・開業が可能

弁理士は、バーチャルオフィスで登録・開業ができる士業です。

弁理士登録では、所属事務所や住所を記載する「弁理士登録申請書」の提出が必要ですが、事務所に関する明確な基準はありません。また、弁理士は主たる事務所の他に、従たる事務所として複数の事務所を設置できます。つまり、バーチャルオフィスの住所と、自宅などの実際に執務をする場所の両方を事務所として登録できると考えられるでしょう。

ただし日本弁理士会会則によると、従たる事務所を設ける際には、依頼人に対して責任をもって対応できるようにしなければなりません。つまり、バーチャルオフィスの住所を事務所として登録する場合は、来客や郵便物などに対応できる環境を整える必要があるといえます。来客、郵便物対応がセットされたプランを選ぶか、セットされていない場合はオプションとして必ず追加しましょう。

参考:弁理士登録申請の手引

参考:日本弁理士会会則

弁理士として登録する要件・手続き

弁理士として名乗り、独占業務に従事するためには、弁理士会への登録が必要です。登録をせずに弁理士を名乗ったり独占業務に従事したりすると弁理士法違反にあたり、罰則の対象となります。

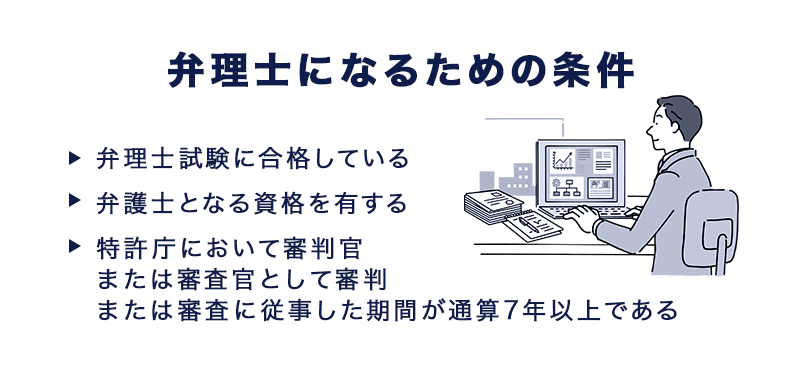

弁理士として登録できるのは、以下のいずれかに該当する者です。

- 弁理士試験に合格している

- 弁護士となる資格を有する

- 特許庁において審判官または審査官として審判または審査に従事した期間が通算7年以上である

ただし、厳密には上記のいずれかの条件を満たす者が、研修(実務修習)を受講し、所定の課題に合格すれば登録できる仕組みになっています。2007年まで実務修習はなく、試験合格後はすぐに弁理士登録ができました。しかし、2008年以降はこのような運用になっていることを覚えておきましょう。

以下では、弁理士登録の流れや提出書類、費用について詳しく解説します。

弁理士登録の流れ

弁理士として登録するには、日本弁理士会に対して弁理士登録申請書と必要書類を提出し、登録料や登録免許税を支払う必要があります。書類の提出は、簡易書留などの原則として追跡可能な郵便により行います。登録料の支払いは銀行振込、登録免許税は収入印紙での納付です。

日本弁理士会が書類を受理し、入金を確認した日の翌週から翌々週に実施される執行役員会で、登録の可否が審議されます。執行役員会の開催日が弁理士としての登録日となり、登録結果はメールで通知され、後日「弁理士登録通知書」が郵送されます。

通常、書類の審査完了から登録可否の決定までは1〜2週間程度です。ただし、執行役員会が休会の時期や提出書類に不備がある場合は、さらに時間がかかることがあります。

弁理士登録の提出書類

弁理士登録に必要な提出書類は、以下のとおりです。

- 弁理士登録申請書

- 登録免許税領収証書(60,000円)の原本

- 住民票(発行から3ヶ月以内のマイナンバーの記載がないもの)

- 弁理士となる資格を有することを証する書面

- 勤務証明書(自ら事務所を経営する場合は不要)

- 誓約書

- 本籍地の市区町村が発行している身分証明書

- 履歴書

- 登録後の会費納付方法に関する書類

- 銀行振込等の写し

- チェックリスト

弁理士登録申請書は、日本弁理士会のホームページの入力フォームから作成・印刷が可能です。バーチャルオフィスの住所は、弁理士登録申請書の「所属事務所」欄に記載することになります。

また、書類の様式(誓約書・勤務証明書・履歴書・チェックリストなど)の多くは、日本弁理士会のホームページから印刷できます。ただし、住民票や身分証明書、資格証明書などは各自治体や関係機関から取り寄せが必要になるので、余裕をもって準備しましょう。

弁理士登録で発生する費用

弁理士として登録・開業する際には、以下のような費用が発生します。

| 登録免許税 | 60,000円 |

| 弁理士登録料 | 35,800円 |

| 会費 | 15,000円/月 |

| 合計(初月) | 110,800円 |

登録免許税は麹町税務署宛に納付し、弁理士登録料と会費は指定口座に振り込みとなります。

また、弁理士で独立・開業する場合は、事務所の取得費や備品の購入費、当面の運転資金などが必要です。賃貸事務所を契約する場合、合計で200〜300万円程度かかるケースがあります。さらに事務所の賃料として、月額数万円〜十数万円の固定費が発生します。

弁理士の登録には多くの費用がかかります。弁理士として独立・開業を視野に入れている方は、バーチャルオフィスを活用し、初期費用や固定費を削減するのが有力な選択肢といえるでしょう。

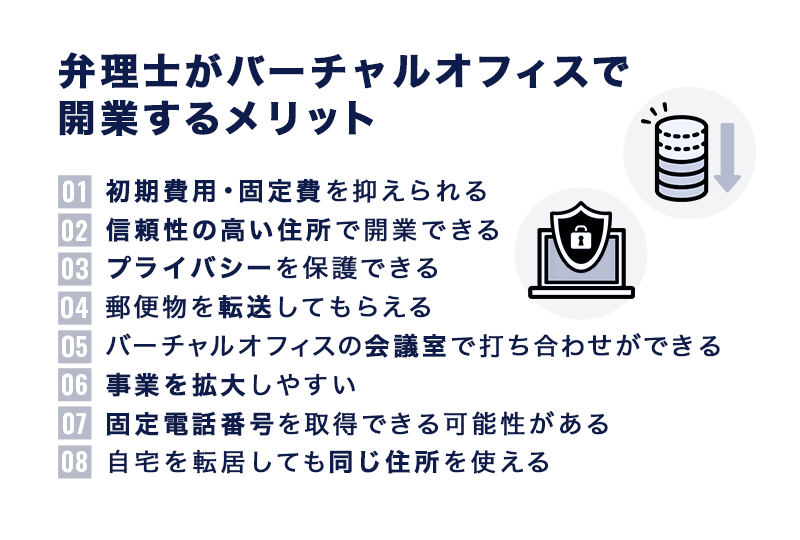

弁理士がバーチャルオフィスで開業する8つのメリット

弁理士の独立・開業でバーチャルオフィスを活用する主なメリットは以下の8つです。各メリットについて詳しく解説します。

- 初期費用・固定費を抑えられる

- 信頼性の高い住所で開業できる

- プライバシーを保護できる

- 郵便物を転送してもらえる

- バーチャルオフィスの会議室で打ち合わせができる

- 事業を拡大しやすい

- 固定電話番号を取得できる可能性がある

- 自宅を転居しても同じ住所を使える

①初期費用・固定費を抑えられる

弁理士の開業でバーチャルオフィスを活用することで、初期費用や固定費を大幅に削減できます。

開業時に賃貸事務所を契約する場合、200〜300万円程度の初期費用や月額数万円〜十数万円の固定費が発生します。一方、バーチャルオフィスであれば、数千円の初期費用と月額数百円〜数千円の料金で事業を運営可能です。たとえば、バーチャルオフィス1であれば、以下の料金で一等地の住所を利用できます。

| 入会金 | 5,500円(税込) |

| 月額料金 | 月額880円+郵送費用(税込) |

弁理士として開業すると、申請手続きだけで110,800円かかり、月額15,000円の固定費が発生します。開業直後の事業者にとって大きな負担となるので、初期費用・固定費を削減できるバーチャルオフィスは最適といえるでしょう。

②信頼性の高い住所で開業できる

バーチャルオフィスを活用することで、信頼性の高い住所で弁理士として事業を開始できます。都心一等地の住所を名刺やホームページに記載でき、顧客に対して信頼感のある印象を与えられます。

また、地図検索で表示される建物がアパートやマンションではなく、オフィスビルである点もメリットのひとつです。事業の第一印象が良くなり、顧客が安心して依頼しやすくなるでしょう。

③プライバシーを保護できる

バーチャルオフィスで開業することで、プライバシーの保護につながります。

自宅兼事務所で開業すると、名刺やホームページなどに自宅住所を記載する必要が出てきます。さらに、顧客からの郵便物の送付や公的機関への各種届出の提出など、個人情報である住所が知られてしまう場面が少なくありません。最悪の場合、以下のようにプライベートでのトラブルを招く恐れがあります。

- 自分や家族がストーキングなどの犯罪に巻き込まれる

- SNSで住所が拡散される

バーチャルオフィスの住所を事務所として公開すれば、自宅住所を知られるリスクは大幅に減らせます。さらに、公開する住所をバーチャルオフィス、実際の業務を自宅で行うようにすることで、顧客の機密情報を物理的に保護できる環境が整うでしょう。

④郵便物を転送してもらえる

バーチャルオフィス事業者の多くは、郵便物の転送サービスを提供しています。バーチャルオフィスの住所に発送された郵便物が自宅に転送されるため、わざわざ取りに行く必要がありません。

弁理士は特許庁からの通知や顧客からの資料送付など、重要な郵便物のやり取りがあります。そのため、柔軟に郵便物を受け取れる環境が理想です。スポット転送や窓口受け取り、LINE通知など、郵便物に関するサービスが充実しているバーチャルオフィスを選びましょう。

⑤バーチャルオフィスの会議室で打ち合わせができる

バーチャルオフィスのなかには、契約者向けに会議室を設置している場合があります。料金体系はサービスによって異なりますが、必要なタイミングで予約して利用できるケースがほとんどです。

弁理士は、特許出願前のヒアリングや紛争に関する相談など、顧客との打ち合わせが必要となる場面が多くあります。その際に自宅兼事務所だと、顧客を招くのに抵抗が出てくるかもしれません。また、自宅へのアクセスが悪かったり、わざわざ都度払いの会議室を探さないといけなかったりと、問題が発生する恐れがあります。

その点、バーチャルオフィスの会議室であれば、予約が簡単でスムーズに顧客を招くことができます。アクセスの良い立地であれば、顧客も訪問しやすく、信頼性の向上にもつながるでしょう。

⑥事業を拡大しやすい

バーチャルオフィスはコストを抑えて契約でき、すぐに利用を始められるため、事業の拡大を目指す方にも最適です。

弁理士は個人でも複数の事務所を持つことができますが、賃貸事務所で事業規模を拡大する場合、多額の費用が必要になります。バーチャルオフィスであれば、低リスクで新たな事務所を確保でき、撤退も比較的容易です。

さらに複数の拠点で事業を展開できれば、複数のエリアから集客できる効果が期待できます。開業時に複数の事務所をもちたい方はもちろん、将来的に事業規模を拡大したい場合にもバーチャルオフィスは有力な選択肢でしょう。

⑦固定電話番号を取得できる可能性がある

バーチャルオフィスを契約することで、事業用の固定電話番号を取得できる場合があります。運営会社によって取り扱いは異なりますが、契約者向けにクラウドPBXを利用する形で固定電話番号を取得できるサービスを提供していることが一般的です。

携帯電話が普及したことで従来に比べると重要性は下がったものの、固定電話の有無が対外的な信頼度の尺度として使われる局面はあります。特に、金融機関と取引をする際は、固定電話番号がプラス要素として働く可能性が高いでしょう。

なお、バーチャルオフィスと固定電話番号については、以下の記事で詳しく解説しています。

バーチャルオフィスと固定電話番号について詳しくはこちらから▼

⑧自宅を転居しても同じ住所を使える

バーチャルオフィスの住所は、自宅を転居した場合でも使い続けられます。前提として、自宅の一部を事務所として開業し、対外的なやり取りにもその住所を使っていた場合、自宅の転居があれば事務所の住所も変更しなくてはいけません。

一方で、対外的な住所としてバーチャルオフィスから借りた住所を使っている場合、契約を解除しない限り、基本的に同じ住所を使い続けられます。日本弁理士会に届け出ている自宅の住所は変更しなくてはいけませんが、Webサイトや名刺等に使っているバーチャルオフィスの住所を変更する必要はありません。手間・費用の面でも大幅に負担を軽減できるでしょう。

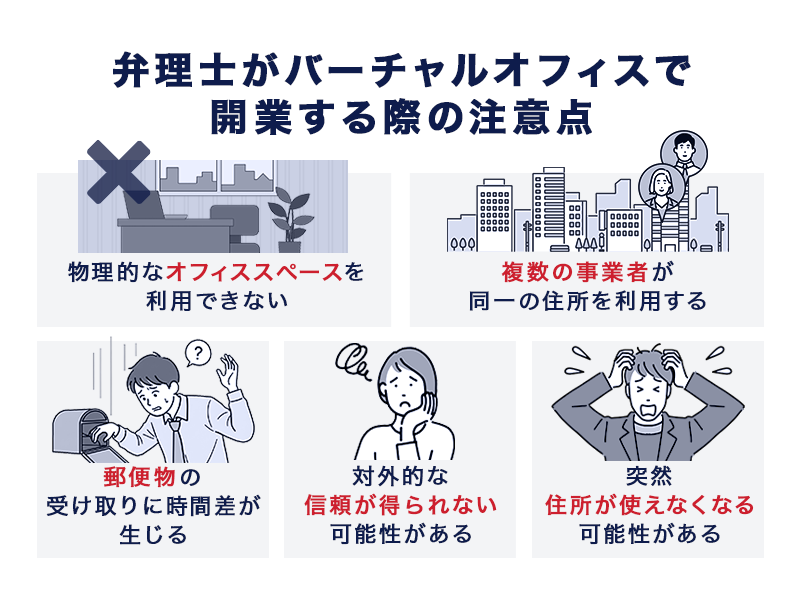

弁理士がバーチャルオフィスで開業する際の注意点

弁理士がバーチャルオフィスで開業する場合の主な注意点は、以下の5つです。以下では、それぞれの注意点について詳しく解説します。

- 物理的なオフィススペースを利用できない

- 郵便物の受け取りに時間差が生じる

- 複数の事業者が同一の住所を利用する

- 対外的な信頼が得られない可能性がある

- 突然住所が使えなくなる可能性がある

①物理的なオフィススペースを利用できない

バーチャルオフィスは事業用の住所を貸し出すサービスであり、物理的なオフィススペースは利用できません。バーチャルオフィスの住所で弁理士登録を行い、事務所として公開してしまうと、顧客がバーチャルオフィスの住所に直接訪れる可能性があります。

突然の来客に責任を持って対応するためにも、以下のようなバーチャルオフィスを選びましょう。

- 顧客と事業者が直接連絡を取れる受付システムを導入している

- 窓口で有人対応や取次サービスを提供している

また、物理的なスペースを利用できない特性上、デスクや椅子、電話などを設置した事務所を別途確保する必要があります。事業ができる空間を用意できるか、事前に確認しましょう。

②郵便物の受け取りに時間差が生じる

バーチャルオフィスを事務所として登録すると、転送手続きの関係上、郵便物の受け取りに時間がかかります。

弁理士は、特許庁からの通知や顧客からの資料送付など、重要な郵便物をやり取りする機会が多くあります。バーチャルオフィスの転送頻度によっては、郵便物の対応が遅れる可能性があるため、注意が必要です。

ただし、郵便物の転送を都度行うと費用が膨らんでしまいます。コストと利便性のバランスを考えると、月4回程度の転送頻度がおすすめです。また、スポット転送や窓口対応、郵便物受け取りの通知などを提供しているバーチャルオフィスであれば、柔軟に郵便物に対応できます。

バーチャルオフィスを選択する際は、郵便物の転送頻度や取り扱いについて詳しく確認しましょう。あわせて、書類の受取でトラブルが起きないよう、以下の対策を講じると効果的です。

- 重要な書類は最初から自宅に送ってもらうよう伝えておく

- 窓口受取を想定して比較的短時間で出向ける場所のバーチャルオフィスを借りる(都市圏に住んでいる場合限定)

③複数の事業者が同一の住所を利用する

バーチャルオフィスは、すべての事業者が同じ住所で法人登記やホームページへの記載を行います。そのため、名刺やホームページに記載した住所をネット検索すると、他の複数の事業者が表示される可能性があります。バーチャルオフィスの仕組みを知らない顧客の場合、不審感を覚えてしまうかもしれません。

弁理士がバーチャルオフィスで開業する場合は、打ち合わせ用の会議室の住所を名刺やホームページに記載している旨をあらかじめ伝えましょう。

④対外的な信頼が得られない可能性がある

バーチャルオフィスを使っていることで、対外的な信頼が得られない可能性があることには注意が必要です。つまり、バーチャルオフィスを使っていることで「事務所が借りられない弁理士なのか」という不安を取引先に抱かせてしまうということです。

このような事態を防ぐためには、あえて「バーチャルオフィスを使う理由」をはっきりと伝えましょう。一例として「開業したてで1人で業務を進めている以上、コスト削減のためにあえて賃貸オフィスを借りていない」などが考えられます。ネガティブではない理由であれば、反対に取引先から好感を持ってもらえるかもしれません。

また、スタッフを採用する際は「日本全国どこからでもフルリモート勤務可能」というように、固定されたオフィスを持たないメリットを打ち出してみましょう。フルリモート勤務を希望する層は一定数いるため、優秀な人材からの応募が期待できます。

⑤突然住所が使えなくなる可能性がある

弁理士が使う場合に限ったことではありませんが、バーチャルオフィスにはいきなり住所が使えなくなるリスクがあります。たとえば、バーチャルオフィスの運営会社が倒産・廃業、事業撤退、拠点閉鎖などの決断をした場合は、遅かれ早かれ借りている住所は使えなくなるはずです。

良心的な運営会社であれば、他社への事業売却や代替サービスの案内等、利用者への手厚いフォローをしてくれるでしょう。しかし、なかには突然倒産・廃業する運営会社があります。

このような事態を防ぐためには、運営会社自体に問題がないかを調べておくことが大切です。SNS等で口コミや評判を調べる、実際に借りられる住所の場所に行ってみるなど、バーチャルオフィスを契約する前に対策をしましょう。

弁理士の開業に適したバーチャルオフィスの選び方

一言でバーチャルオフィスといっても、事業者によって特徴は異なります。バーチャルオフィスを選択する際は、前提として特許庁とのやり取りに対応しているかを確認しましょう。また、円滑かつ効率的に事業を運営するために確認すべき主なポイントは、以下のとおりです。

- サービス内容

- 料金形態

- 郵便物の取り扱い

- 立地・利用できる住所

- 設備・セキュリティ体制

- 審査体制

- 法人設立や口座開設などに関するサポート体制

- 解約条件

- 問い合わせへの返信の早さ

- 口コミ・評判

弁理士は、特許庁や顧客から連絡が入るケースがあるため、郵便受取や電話対応などが備わっているバーチャルオフィスがおすすめです。また、会議室や法人設立のサポートなど、用途に応じて必要なサービスが備わっているかを確認しましょう。

加えて、オプション料金が明瞭で、厳格な本人確認を実施する審査体制が確立されているか、という点も重要です。厳格な審査を実施しているバーチャルオフィスであれば、同じ住所を悪用される危険性が低く、安心して住所を公開できます。

また、口コミや評判を確認しておきましょう。もちろん、口コミや評判をすべて鵜呑みにする必要はありませんが、ネガティブな口コミや評判が数件程度であれば、まずは実際に問い合わせをしてみることをおすすめします。

しかし、否定的な口コミや評判が大多数を占める場合は、相応の理由がある可能性が否定できません。他のバーチャルオフィスを使うことを前提に動きましょう。

バーチャルオフィスの選び方について詳しくはこちら▼

弁理士の開業ならバーチャルオフィス1がおすすめ

弁理士で独立・開業を目指している方は、バーチャルオフィス1の活用がおすすめです。

バーチャルオフィス1では、月4回の郵便物転送やスポット転送、窓口受取、LINE通知を提供しています。重要な郵便物のやり取りが多い弁理士の方でも、快適に事業を運営できるでしょう。

また、厳重な本人確認に加え、事業内容の提出を義務づけており、住所が悪用されるリスクを排除しています。

さらに、顧客と直接連絡が取れる来客対応システムや顧客との打ち合わせに最適な会議室、法人口座の開設サポートなども提供。月額880円+郵送費用(税込)の低価格で効率的に業務を進められる環境を活用できるバーチャルオフィス1をぜひご検討ください。

まとめ

弁理士として名乗り、独占業務に従事するためには、日本弁理士会への弁理士登録が必要です。弁理士登録では事務所や住所の提出が必須ですが、明確に設備要件が定められていないことから、バーチャルオフィスでも手続きが可能です。

弁理士で独立・開業する場合にバーチャルオフィスを活用すれば、賃貸事務所と比べて初期コストや固定費を大幅に削減できます。さらに、自宅住所と比較して信頼性の高い住所で事業を運営でき、郵便物の転送といったサポートも受けられるので、円滑に弁理士として活動できるでしょう。

ただし、物理的なオフィススペースを別途用意する必要があり、郵便物の受け取りに時間がかかるなどの注意点はあります。また、バーチャルオフィスによって料金やサポート内容が異なるので、各バーチャルオフィスを比較・検討し、最適なサービスを選択しましょう。

バーチャルオフィス1では、都心一等地の住所を月額880円+郵送費用(税込)の低価格で利用できます。弁理士で独立・開業を目指している方は、ぜひご検討ください。

この記事の投稿者

バーチャルオフィス1編集部

東京都渋谷区道玄坂、千代田区神田神保町、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1です。

月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館引取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。

翌年以降の基本料金が最大無料になる割引制度もございます。

■店舗一覧

バーチャルオフィス1渋谷店

東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル8B

バーチャルオフィス1神保町店

東京都千代田区神田神保町2-10-31 IWビル1F

バーチャルオフィス1広島店

広島県広島市中区大手町1-1-20

相生橋ビル7階 A号室

この記事の監修者

株式会社ナレッジソサエティ 代表取締役 久田敦史

バーチャルオフィス・シェアオフィスを通して1人でも多くの方が起業・独立という夢を実現し、成功させるためのさまざまな支援をしていきたいと考えています。企業を経営していくことはつらい面もありますが、その先にある充実感は自分自身が経営をしていて実感します。その充実感を1人でも多くの方に味わっていただきたいと考えています。

2013年にジョインしたナレッジソサエティでは3年で通期の黒字化を達成。社内制度では週休4日制の正社員制度を導入するなどの常識にとらわれない経営を目指しています。

一児のパパ。趣味は100キロウォーキングと下町の酒場めぐり。

【学歴】

筑波大学中退

ゴールデンゲート大学大学院卒業(Master of Accountancy)

【メディア掲載・セミナー登壇事例】

起業家にとって必要なリソースを最大限に提供するシェアオフィス

嫌われるNG行動はこれ!覚えておきたいシェアオフィスやコワーキングスペースのマナー

“バーチャルオフィス” “シェアオフィス” “レンタルオフィス”どれを選んだらいいの? 〜ナレッジソサエティ久田社長に聞いてみた

複業人事戦略会議 #2 ~週休4日制正社員!?多様な働き方が生む効果とは?~

ここでしか聞けない、創業現場のリアル(東京都中小企業診断士協会青年部主催)

起業を目指す若者へ「週休4日制」の提案

社内勉強会レポート

ストリートアカデミー 久田敦史

Yahoo知恵袋

法人カード調査部

バーチャルオフィス1