※本ページにはプロモーションが含まれています

-

バーチャルオフィスで屋号は登録できますか?

-

事業者によって異なりますが、バーチャルオフィスの多くは屋号の利用が可能です。屋号を利用することで、信用度アップをはじめ、ビジネスを展開するうえでさまざまなメリットがあります。

屋号の活用は個人事業主がビジネスを展開するにあたり、幅広いシーンで有効です。個人名義で活動するよりも認知されやすいことをはじめ、さまざまなメリットがあります。

本記事ではバーチャルオフィスで屋号は利用できるかどうか、また屋号を活用するメリット・デメリットなどについて解説します。バーチャルオフィスで屋号を登録する際のポイントも紹介しているので、「バーチャルオフィスで屋号の利用を検討している」という方はぜひ参考にしてください。

バーチャルオフィスで多くの場合「屋号」が利用できる

事業者によって異なりますが、バーチャルオフィスの多くは屋号の利用が可能です。

バーチャルオフィスは、手軽に開業ができる一方で仮想の住所を利用することから、いかに顧客の信用を得るかがポイントです。特に個人事業主は法人よりも実態がわかりにくく、個人名で事業を展開すると信用を得ることが難しいケースも見受けられます。

そこで屋号を活用し、会社のような名称で事業を展開することにより、個人名と比べて信用を得やすくなる可能性があります。

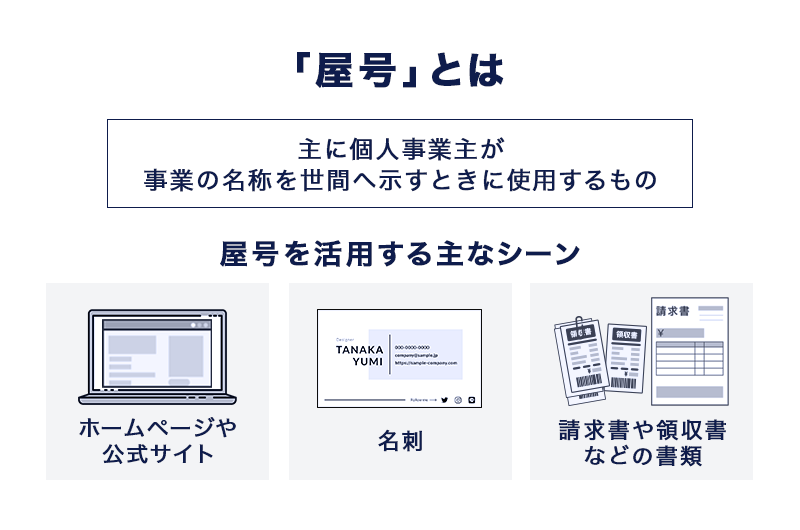

そもそも「屋号」とは?

屋号とは、主に個人事業主が事業の名称を世間へ示すときに使用するものです。事業所の看板ともいえるもので、「○○ショップ」「○○本舗」などが例として挙げられます。

屋号は使用が義務化されているわけではなく、活用するかどうかは事業主の自由です。ただし一定のルールが存在するので、活用する際はまず基礎知識を理解しておく必要があります。

屋号を活用する主なシーン

屋号は、さまざまなシーンで活用可能です。主には、以下のようなシーンで活用されます。

- ホームページや公式サイト

- ネットショップ

- 店舗の看板

- 名刺

- 請求書や領収書などの書類

- 屋号付き銀行口座の開設

屋号を定めた場合は、上記のようなシーンで屋号も記載するのが一般的です。活用シーンをイメージしておくと、屋号を活用するべきかどうかの判断がしやすくなります。

屋号を利用するときの注意点

屋号は、基本的に事業主が好きな名称を付けられます。しかし、以下のようなものについては法律で規制がされており、用いることができません。

- 法人と誤認されるような名称

- 商標権を侵害するような名称

「○○会社」「○○銀行」のような名称は、法人格を有する会社のみが使用できるものです。法人格を持たない個人事業主が屋号として使うことはできません。信用を得ようとして過大な表記をしてしまうと、消費者に誤解を与えるためです。また、他者が商標登録をしている名称と、同一または類似する屋号にすることも禁止されています。

参考:会社法7条、銀行法第6条2項、商標法第25条・第37条など

屋号と商号の違い

屋号は、広い観点から見れば商号に含まれる名称のひとつです。しかしながら屋号と商号には、以下のような相違点があります。

| 屋号 | 商号 | |

| 主な利用者 | 個人事業主 | 法人または個人事業主 |

| 登記 | 登記はできない | 登記が可能法人は登記が必須 |

| 法律の規定 | 基本的に法的拘束力がない | 商法・会社法・商業登記法などに定めあり法的拘束力がある |

商号は登記できるのに対し、屋号は登記できないのが大きな違いです。法人は商号の登記が義務づけられており、登記をすることでその商号は法的な効力を有します(会社法第911条)。商号は法的に保護され、ビジネスで有利に働く可能性があります。

また商号は表記に関する定めがあり、株式会社であれば「株式会社○○」、合資会社なら「合資会社○○」など実態がわかるようにしなければなりません(会社法第6条)。対して屋号は禁止されているもの以外であれば、好きな名称を使えます。

なお、個人事業主であっても商号の利用は可能です。商号は登記される分、屋号よりも信用を得られやすい傾向があります。将来的に事業拡大を考えているのであれば、商号の活用を検討してみましょう。

バーチャルオフィスで屋号を活用するメリット

バーチャルオフィスでの事業展開で屋号を活用することには、以下のようなメリットが挙げられます。

- 事業内容を認識してもらいやすい

- ブランディングに役立つ

- 屋号付き口座を開設できる

- 信用度アップが期待できる

事業内容を認識してもらいやすい

屋号は事業を反映させた名称を用いることで、事業内容を認識してもらいやすいことがメリットです。たとえば「○○ベーカリー」という屋号にすれば、パンに関するお店だとすぐにわかります。

事業内容を反映させた屋号の例

- 〇〇ハウスクリーニング

- 〇〇映像制作

- フォトショップ〇〇

- 〇〇塾 など

事業の名称は、ユーザーがアクションを起こすうえで重要なポイントのひとつです。わかりにくい名称だと何の会社かわからないため、ユーザーの興味を引けない可能性があります。屋号に事業内容を反映することでユーザー側はすぐに認識でき、アクションを起こしやすくなるでしょう。

ブランディングに役立つ

屋号の活用は、ブランディングにも効果的です。ブランディングとは、自社のブランド力を高めるための施策のことを指します。創業者の想いや事業の目的を取り入れることでユーザーの共感を得やすくなり、ファンの獲得につながるでしょう。

ブランディングを意識した企業名は、大企業でもよく利用されています。たとえば「Amazon」は、世界最大の河川であるアマゾン川が由来とされており、世界最大のオンライン書店を目指したいという思いから名付けられたとされています。ロゴマークは「A」から「Z」に向かって矢印が伸びており、これはすべての商品がそろっているという意味が込められているそうです。

Amazonという企業名は事業内容を直感的に伝える効果があり、イメージ戦略をはじめとする認知活動に大きく貢献したといえます。このようにブランディングを意識した屋号にすれば、バーチャルオフィスで事業を展開する場合でも、効果的なイメージ戦略を実施できるはずです。

屋号付き口座を開設できる

屋号を設定すれば、いわゆる「屋号付き口座」の開設ができます。屋号付き口座とは「屋号+個人名」のように、屋号と個人名が併記されている口座のことです。

バーチャルオフィスでの事業において屋号付き口座を開設することには、以下のようなメリットが挙げられます。

- 経理や事務作業の負担を軽減できる

- 従業員との共有がしやすい

屋号付き口座を別途開設すれば、プライベートと事業の支出を明確に区分けでき、経理や事務作業の負担を軽減できます。また、屋号付き口座は従業員と通帳を共有しやすくなります。プライベート用の口座の記帳、振り込みを従業員へ依頼することに抵抗を感じる方は少なくありません。事業専用の屋号付き口座なら比較的依頼がしやすくなるでしょう。

屋号付き口座について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

関連記事:個人事業主が屋号付き口座を開設するメリット・デメリット!流れや必要書類、おすすめの銀行などを解説

信用度アップが期待できる

屋号は信用度アップを図るのにも効果的です。先述した通り、屋号は会社のような名称で事業を展開できることから、個人名義よりも信用を得やすいと考えられます。

また屋号付き口座を開設することで、顧客・取引先・従業員に安心感を与えられます。銀行口座に屋号名が入っていれば、事業を展開していることがわかり、ステークホルダーにとってはプラスの判断材料となるでしょう。

バーチャルオフィスで屋号を活用するデメリット

バーチャルオフィスで屋号を活用する際には、以下のようなデメリットがあります。

- 事業のイメージが限定される可能性がある

- 屋号付き口座の開設には時間と手間がかかる傾向がある

事業のイメージが限定される可能性がある

屋号を活用するときは用いる名称によって、事業のイメージが限定されることに注意が必要です。現時点での事業内容を強く反映させてしまうと将来的に事業を拡大した際、ビジネスチャンスを逃す可能性があります。

たとえば「○○水道設備」という屋号の場合、ユーザーは水道設備専門の事業をイメージすることが考えられます。ハウスクリーニングやエアコンクリーニングまで対応していたとしても、それらのサービスが認知されず、チャンスを逃してしまうかもしれません。

屋号は将来的な展開も考慮し、事業にマッチしたものを検討することが大切です。屋号は変更できるので、マッチしないと感じたら変更を検討しましょう。

屋号付き口座の開設には時間と手間がかかる傾向がある

屋号付き口座は、普通預金口座よりも開設に時間と手間がかかる傾向があります。たとえば金融機関によっては、通常の口座開設よりも多くの書類提出を求められるケースがあります。

屋号付き口座で提出が求められる書類の例

- 本人確認書類

- 個人事業主であることを証明する書類(開業届や確定申告書など)

- 事業の実態が確認できる書類(パンフレットや納品書など)

審査に要する時間は金融機関によって異なりますが、焦らずに済むようゆとりをもった計画を立てておきましょう。

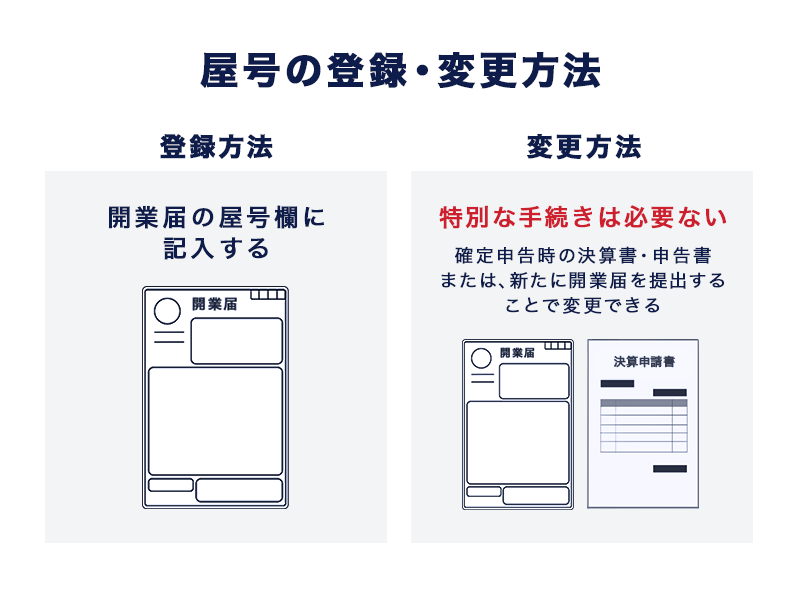

屋号の登録・変更方法

屋号は、開業届の屋号欄に記入することで登録が可能です。開業届は管轄の税務署に提出する書類となり、届け出をすることで税務上の扱いも個人事業主となります。

また、屋号の変更には特別な手続きは必要ありません。確定申告時の決算書・申告書または、新たに開業届を提出することで変更できます。ただし開業届で変更するときは新規の届出と誤解されないように、「その他参考事項」に屋号を変更する旨を記載しましょう。

なお、屋号付き口座を開設する際、屋号が記載された受理済みの開業届の提出を求められることがあります。屋号付き口座を開設したい金融機関で、必要な書類を事前に確認しておきましょう。

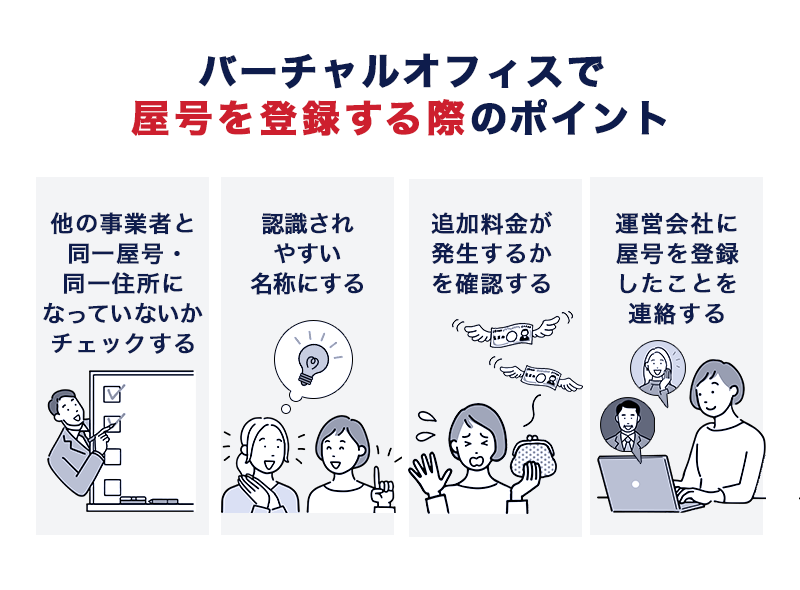

バーチャルオフィスで屋号を登録する際のポイント

バーチャルオフィスで屋号を登録する際は、以下4つのポイントを押さえておきましょう。

- 他の事業者と同一屋号・同一住所になっていないかチェックする

- 認識されやすい名称にする

- 追加料金が発生するかを確認する

- 運営会社に屋号を登録したことを連絡する

他の事業者と同一屋号・同一住所になっていないかチェックする

バーチャルオフィスで屋号を登録するときは、他の事業者と同一屋号・同一住所にならないように注意しましょう。バーチャルオフィスは、不特定多数の事業者で同じ住所を利用するため、屋号が被ると同一屋号・同一住所になってしまいます。

法律的に問題があるわけではありませんが、住所が被ってしまうと郵便物の渡し間違いが発生する可能性があります。屋号の候補をある程度絞り込んだら、バーチャルオフィスへ被る事業者がいないか確認しましょう。

認識されやすい名称にする

屋号は、認識されやすい名称にすることが大切です。読みにくいと認識されにくく、屋号を設定するメリットが薄れてしまいます。

屋号の付け方にはさまざまな考え方があるものの、わかりやすさの観点からいえば、事業と関連性を持たせるのがおすすめです。事業内容をイメージしやすくなることで、ユーザーの興味を引きやすくなります。

なお、屋号を考えるときは他社の商号と被らないように注意が必要です。商号は法的な拘束力を持つため、被ってしまうとトラブルが生じる可能性があります。商号は「国税庁法人番号公表サイト」などで調べられますので、屋号の候補が浮かんだら重複しないかをチェックしましょう。

追加料金が発生するかを確認する

バーチャルオフィスで屋号を使用するときは、料金に関する事項をチェックしましょう。多くのバーチャルオフィスでは、屋号に対応した郵便物受け取りサービスを提供していますが、提供内容はバーチャルオフィスによってさまざまです。基本料金に含まれていることもあれば、屋号の利用に料金が発生するバーチャルオフィスもあります。

屋号サービスの料金は月額で設定されているケースが多く、計画的に利用しないと費用が膨らむことになります。事前に公式サイトを閲覧したり、問い合わせをしたりして確認しておきましょう。

なお、屋号の利用に料金が発生するのは郵便物の管理に手間がかかるためです。サービスを利用しないと、屋号宛てに発送された郵便物が届かない可能性があります。バーチャルオフィスで屋号を利用したいときは、屋号に対応しているかを必ず確認しましょう。

運営会社に屋号を登録したことを連絡する

屋号を利用するときは、バーチャルオフィスの運営者に必ず連絡しましょう。特にバーチャルオフィスとの契約後に屋号を設定した場合、「郵便物が誰のものなのかわからない」といったトラブルが生じることがあります。

バーチャルオフィスで屋号を利用するときは、郵便物を識別するため、契約時に伝えなければならないケースがほとんどです。バーチャルオフィス契約時に屋号を設定していれば問題ありませんが、契約後に屋号を登録した場合には速やかに連絡しましょう。

屋号を活用するならリーズナブルな価格の「バーチャルオフィス1」がおすすめ

バーチャルオフィスで屋号を利用したビジネスを展開するうえでは、バーチャルオフィス選びも大切なポイントです。自分に合っていないバーチャルオフィスを選んでしまうと、スムーズに事業を展開できない可能性があります。

バーチャルオフィス選びで迷ったときは、「バーチャルオフィス1」がおすすめ。月額880円+郵送費用(税込)とリーズナブルな料金で利用でき、予算が少ないときでも気軽にご利用いただけます。

なお、バーチャルオフィス1では、個人名と屋号の2つの名称を基本料金で利用可能です。1つであれば追加料金は発生しないのでコストを抑えつつ、屋号を活用できます。また屋号に関しては追加オプションを提供しており、追加1つにつき月額880円(税込)で屋号の追加が可能です。複数の屋号を使用できるので、将来的に事業拡大を考えている方もぜひ利用をご検討ください。

まとめ

バーチャルオフィスで開業する個人事業主の方は、屋号の活用がおすすめです。信用度アップをはじめ、ビジネスを展開するうえでさまざまなメリットがあります。

屋号は基本的に事業主が好きな名称に設定できますが、いくつかの禁止事項には注意が必要です。特に商号と重複した名称を使用すると法的なトラブルが生じるので、事前に被っていないかチェックしましょう。

また、バーチャルオフィスで屋号を使用するときは、追加料金の確認や運営側への連絡など、ポイントを押さえておくことが大切です。魅力的な屋号を用いて、ビジネスを有利に展開してください。

この記事の投稿者

バーチャルオフィス1編集部

東京都渋谷区道玄坂、千代田区神田神保町、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1です。

月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館引取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。

翌年以降の基本料金が最大無料になる割引制度もございます。

■店舗一覧

バーチャルオフィス1渋谷店

東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル8B

バーチャルオフィス1神保町店

東京都千代田区神田神保町2-10-31 IWビル1F

バーチャルオフィス1広島店

広島県広島市中区大手町1-1-20

相生橋ビル7階 A号室

この記事の監修者

株式会社バーチャルオフィス1代表取締役 牧野 傑

株式会社バーチャルオフィス1 代表取締役

2022年2月に株式会社バーチャルオフィス1の代表取締役に就任。東京(渋谷)、広島にて個人事業主(フリーランス)、法人向けにビジネス用の住所を提供するバーチャルオフィスを運営している。自ら起業した経験も踏まえ、「月額880円+郵送費用」といったわかりやすさを追求したワンプランで、利用者目線に立ったバーチャルオフィスを目指している。

東商 社長ネット 株式会社バーチャルオフィス1 牧野 傑

キャリアコンサルタントドットネット 牧野傑(まきのすぐる)

Yahoo!知恵袋(株)バーチャルオフィス1牧野傑

Yahoo!知恵袋回答集