起業家の平均年収は、世間一般が想像するよりも低めです。もちろん、年収1億円、10億円以上を稼ぐ起業家もいますが、全体の平均年収で見ると意外にも低いという結果でした。

これから起業を目指す方や起業に興味がある方は、参考として起業家の年収が気になるのではないでしょうか。

本記事では、公的機関のデータをもとに起業家の平均年収を紹介します。会社員との違いや目標年収に必要な売上もまとめていますので、ぜひご覧ください。

起業家の年収が決まる仕組み

前提として、会社員の年収と起業家の年収は仕組みが異なります。会社員の場合、年収とは1年間に支給された給与・ボーナスの合計額を指します。

一方で起業家は、主に以下の事業形態ごとに年収の仕組みが異なるため注意が必要です。

- 個人事業主

- 法人

ここでは、上記の事業形態ごとに起業家の年収の仕組みを紹介します。

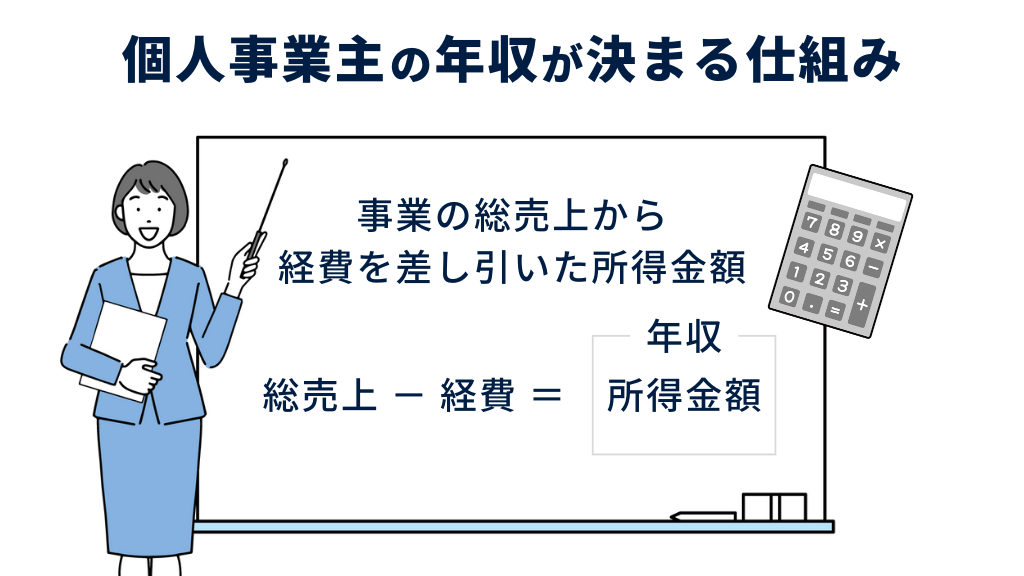

個人事業主での起業

個人事業主においては、事業の総売上から経費を差し引いた所得金額(総売上−経費=所得金額)が、起業家の年収に該当します。たとえば、年間の売上高が1,000万円で、家賃・光熱費・仕入れ費用などで500万円支払った場合は、以下の計算式で所得(年収)が求められます。

500万円(個人事業主の所得・年収)=1,000万円(年間売上高)−500万円(1年間の必要経費)

なお、個人事業主には会社員で言う賞与(ボーナス)が存在しません。したがって、上記のような所得金額がそのまま個人事業主の年収として勘定できます。

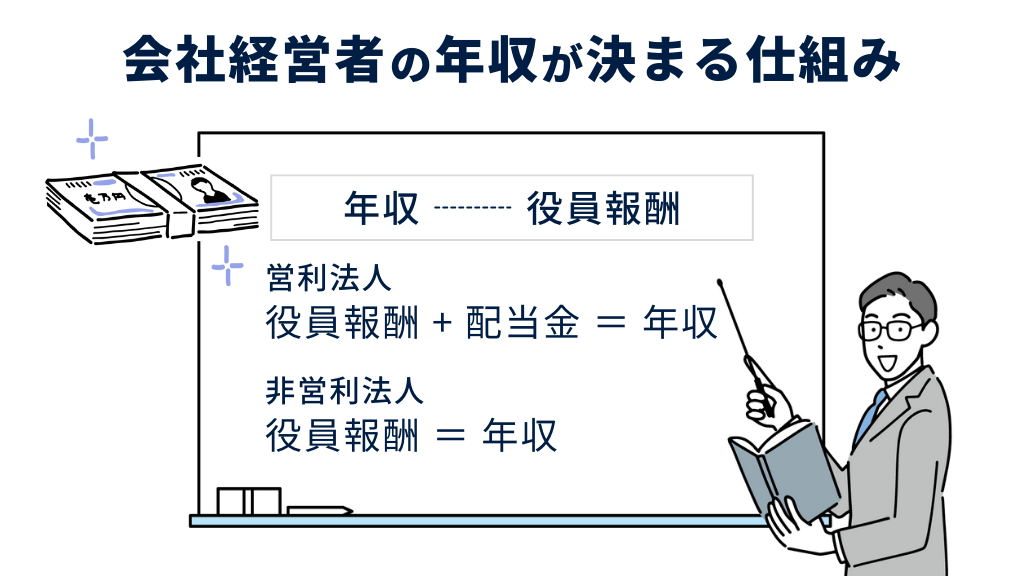

法人での起業

基本的に、法人として起業した場合の年収は、役員報酬で決まります。役員報酬とは、取締役や理事など、税務上の役員に該当する人に支払われる報酬のことです。

法人は個人事業主と異なり、会社自体に法律上の人格である法人格が認められています。他人の利益を丸ごと受け取れないのと同様で、たとえ一人で起業した場合でも、会社の利益を個人の所得として受け取れないのです。

なお、法人には株式会社や合同会社などの営利法人と、一般社団法人やNPO法人などの非営利法人が存在します。両者の主な違いは、利益分配が可能か否かであり、非営利法人では役員報酬や従業員の給与以上に利益を分配することが禁じられています。

一方、利益分配が認められている株式会社や合同会社では、利益を社内留保せずに余剰資金として配当することが可能です。こうして発生する配当金は、営利法人として起業した場合の年収として勘定できます。

まとめると、法人として起業した場合の年収は、事業形態によって以下のように異なります。

- 営利法人(株式会社・合同会社):役員報酬+配当金(発生した場合)

- 非営利法人(一般社団法人・NPO法人):役員報酬

起業家の平均年収はいくら?

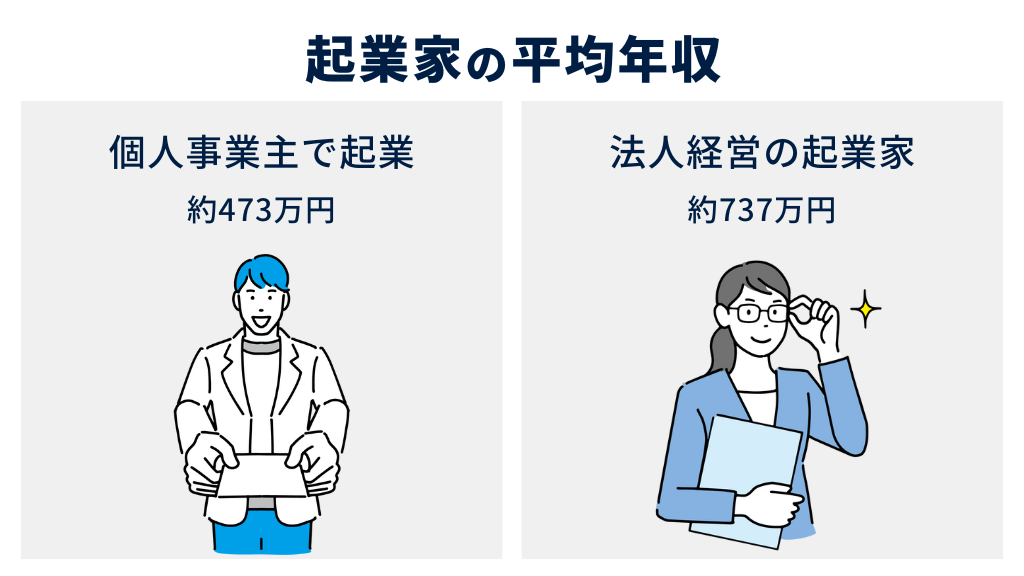

ここでは、起業家の平均年収を個人事業主・法人とに分けて紹介します。

個人事業主で起業した人の平均年収

国税庁のデータによると、令和4年度の個人事業主で起業した人の平均所得(年収)は、473万円でした。他の年度分については、以下の表にまとめています。

| 対象年度 | 平均事業者所得(個人事業主の平均年収) |

| 平成24年 | 391万円 |

| 平成29年 | 414万円 |

| 令和2年 | 420万円 |

| 令和3年 | 491万円 |

| 令和4年 | 473万円 |

平成24年度から比較すると、個人事業主の平均年収は増加傾向にあります。特に、令和3年度には約491万円と平成24年度よりも100万円多い結果でした。

また、以下では令和4年度の、事業者所得の階級別構成割合をまとめています。

| 階級(金額) | 件数 | 割合 (%) |

| 100万円以下 | 132,534 | 約 8.09% |

| 100万〜200万円以下 | 401,151 | 約 24.46% |

| 200万〜300万円以下 | 349,696 | 約 21.33% |

| 300万〜500万円以下 | 385,419 | 約 23.51% |

| 500万〜1,000万円以下 | 250,795 | 約 15.30% |

| 1,000万〜2,000万円以下 | 74,744 | 約 4.56% |

| 2,000万〜5,000万円以下 | 35,071 | 約 2.14% |

| 5,000万〜1億円以下 | 7,631 | 約 0.47% |

| 1億円〜 | 2,360 | 約 0.14% |

| 合計 | 1,639,401 | 100.00% |

もっとも割合が多いのは、100万〜200万円以下の階級です。平均年収は、高額所得者の存在でやや高めの数値になる傾向があり、本データの中央値を調べると約282万円(概算)でした。

法人を経営する起業家の平均年収

国税庁のデータによると、令和5年度の役員の平均年収は、737万円でした。以下は、国税庁が公開する株式会社の資本金階級別にまとめた、役員報酬の平均年収のデータです。

あくまで、役員報酬を調査したデータであり、経営者以外の取締役や監査役などへの報酬も含んでいる点に注意が必要です。

| 平均年収 | 株式会社(資本金階級別) | |||||

| 合計 | 2,000万円未満 | 2,000万円以上 | 5,000万円以上 | 1億円以上 | 10億円以上 | |

| 合計 | 737万円 | 634万円 | 940万円 | 1,148万円 | 1,380万円 | 1,946万円 |

| 男性 | 852万円 | 726万円 | 1,061万円 | 1,235万円 | 1,492万円 | 2,091万円 |

| 女性 | 451万円 | 423万円 | 501万円 | 634万円 | 611万円 | 825万円 |

特筆すべきは、男性役員と女性役員で平均年収に大きな開きが見られる点です。合計で見ても、男性役員が852万円なのに対し、女性役員は451万円と約半額程度にとどまっています。

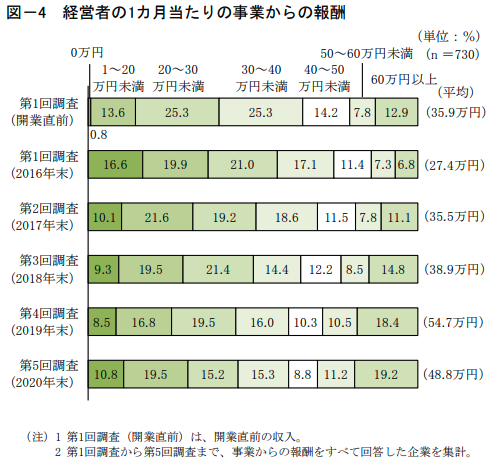

なお、日本政策金融公庫は、開業直後の経営者を対象にしたパネル調査を公開しています。この調査では、開業直前〜第5回調査(2020年度末)まで、毎年度末に経営者の1ヶ月当たりの事業からの報酬を調べています。

| 平均年収(平均月収×12ヶ月) | 平均月収 | |

| 第1回調査(開業直前) | 430.8万円 | 35.9万円 |

| 第1回調査(2016年末) | 328.8万円 | 27.4万円 |

| 第2回調査(2017年末) | 426.0万円 | 35.5万円 |

| 第3回調査(2018年末) | 466.8万円 | 38.9万円 |

| 第4回調査(2019年末) | 656.4万円 | 54.7万円 |

| 第5回調査(2020年末) | 585.6万円 | 48.8万円 |

第1回調査(2016年末)の平均年収が328.8万円で、その後第4回調査(2019年末)まで上昇し続けています。第5回調査(2020年末)では70万円ほど落ち込んでおり、これは新型コロナウイルスによるものだと考えられます。

第5回調査(2020年末)で新型コロナウイルスによるマイナス影響の有無を調査した結果、マイナス影響があったと回答した経営者が86%を占めていました。

起業直後は年収が伸びづらい傾向がある

日本政策金融公庫の「新規開業パネル調査」でもわかるように、起業直後は年収が伸びづらい傾向があります。実際、開業直前の平均年収が430.8万円だったのに対し、第1回調査(2016年末)では328.8万円にまで落ち込んでいます。

一般的に起業5年後の生存率が8割と言われているため、個人事業主として起業した場合も同様の傾向が見られるでしょう。起業直後に年収が伸びづらい要因は、売上が安定しづらかったり、多くの投資が必要だったりすることだと考えられます。

もちろん例外も存在しますが、基本的には起業直後に年収が下がることを想定し、起業の準備を進めると良いでしょう。

起業家と会社員の平均年収の比較

令和5年度の給与所得者の平均年収は、460万円です。男性と女性を分けると、それぞれ以下の通りです。

| 給与所得者(令和5年) ※正社員以外も含む | |

| 合計 | 460万円 |

| 男性 | 569万円 |

| 女性 | 316万円 |

また、会社員の年収は、年齢に応じて増加する傾向があります。以下は、年齢・性別別に会社員の平均年収をまとめた表です。

| 年齢 | 全体平均 | 男性 | 女性 |

| 19歳以下 | 112万円 | 133万円 | 93万円 |

| 20〜19歳 | 267万円 | 279万円 | 253万円 |

| 25〜29歳 | 394万円 | 429万円 | 353万円 |

| 30〜34歳 | 431万円 | 492万円 | 345万円 |

| 35〜39歳 | 466万円 | 556万円 | 336万円 |

| 40〜44歳 | 501万円 | 612万円 | 343万円 |

| 45〜49歳 | 521万円 | 653万円 | 343万円 |

| 50〜54歳 | 540万円 | 689万円 | 343万円 |

| 55〜59歳 | 545万円 | 712万円 | 330万円 |

| 60〜64歳 | 445万円 | 573万円 | 278万円 |

男性・女性ともに、50代まで平均年収が増加しており、55〜59歳で男性が712万円、女性が545万円となっています。会社員の平均年収を起業家の平均年収と比較すると、以下の通りです。

| 起業家(役員含む) | 給与所得者(令和5年) ※正社員以外も含む | |||||

| 個人事業主(令和4年) | 法人(令和5年) | |||||

| 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | |

| 473万円 | 737万円 | 852万円 | 451万円 | 460万円 | 569万円 | 316万円 |

参照:民間給与実態統計調査 令和5年分|国税庁

個人事業主として起業した人の平均年収(合計)が473万円で、会社員の平均年収(合計)が460万円のため、双方に大きな差は見られません。

また、役員の年収と会社員の年収には大きな差があります。会社員の平均年収(合計)が460万円なのに対し、役員の平均年収(合計)は737万円と、270万円ほど多い結果です。

一概に起業家と会社員のどちらが稼げるとは言えませんが、年収の上がり方には主に以下の違いがあります。

- 起業家:事業の収入に応じて変動

- 会社員:年齢に応じて変動

基本的に、起業家は事業の業績に応じて年収が変動するため、年齢による影響を受けづらいです。また、業績によっては、年収1億円やそれ以上も目指せる点が特徴です。

若くして年収を増やしたい方や、多くの年収を稼ぎたい方には起業家がおすすめです。

起業家が目標年収を達成するために必要な売上高

起業家として目標年収を目指すには、ゴールを明確にすることが重要です。目標年収に必要な売上高は業種やビジネスモデルなどで異なりますが、基本的には以下の方法で算出できます。

(固定費+目標年収)÷(1-変動費率)=必要な売上高

変動費率とは、商品の仕入れ費用や外注費など、商品の販売数や生産量に比例して増減する変動費の売上に対する割合のことです。たとえば、目標年収600万円で、固定費が200万円/年、変動比率が30%の場合には、以下のように計算します。

(200万円+600万円)÷(1-0.3)=約1,140万円

起業前は具体的な固定費や変動比率がわからないため、各費用項目を予測したり、業界平均値を参考にしたりすると良いでしょう。また、複数のシナリオでシミュレーションすることで、より正確に必要な売上高を算出できます。

起業家として年収を伸ばすためのポイント

ここでは、起業家として年収を伸ばすために大切な、以下3つのポイントを紹介します。

- 収益性の高いビジネスに取り組む

- PDCAサイクルを高速で回す

- できるだけコストを削減する

収益性の高いビジネスに取り組む

起業家として年収を伸ばすためには、収益性の高いビジネスを選ぶことが重要です。収益性が高いビジネスとは、少ない売上でも多くの利益を確保できる(=利益率が高い)業種のことです。

たとえば、デジタルコンテンツの販売やシステム開発などは、在庫を持たずに売上を確保できるため、利益率が高くなります。また、コンサルティングや士業などの知識や国家資格を活かした業種は、コストを抑えつつ高単価でサービスを提供しやすいです。

反対に、飲食業や店舗型の小売業は、材料費や人件費、賃料がかかるため、売上が増えても利益が残りにくい傾向があります。特に店舗型の事業は、事業拡大の際に多くの投資が必要となるため注意が必要です。

PDCAサイクルを高速で回す

起業家として年収を伸ばすためには、PDCAサイクルを高速で回すことが大切です。特に起業直後は、手探りで事業を進めることになるため、短期間で多くの試行錯誤を重ねながら最適な戦略を見つける必要があります。

事業が軌道に乗ってからも、市場環境や顧客ニーズの変化により、従来の戦略が通用しなくなるケースがあります。また、競争が激しい市場では、競合他社に先を越されてしまうこともあるでしょう。

こうした厳しい環境で業績や年収を伸ばしていくには、仮説・実行・検証・改善を繰り返し、柔軟に変化していくことが成功の鍵です。

できるだけコストを削減する

起業家としての年収を伸ばすには、売上のみならずコストを意識することが大切です。固定費や変動費を抑えることで、少ない売上でも手元に残る収入を増やせるためです。

起業家として年収を伸ばすとなるとつい売上を追いがちですが、実はコスト削減のほうが難易度が低いと言われています。たとえば、1,000円の商品を月に500個売るのと、広告費や光熱費、外注費などを見直して50万円のコストを削減するのは同じ効果があります。

通常よりも多くの商品を売るには、激しい競争を勝ち抜き、自社の商品が選ばれるための工夫が必要なため難易度は高めです。そのため、できるだけコストを抑えて少ない売上で利益を確保するのがおすすめです。

固定費を抑えて起業するならバーチャルオフィスを検討しよう

起業後の固定費で大きな割合を占めるのが、物件の賃料と人件費です。この内、比較的コストを抑えやすいのは物件の賃料です。

たとえば、エンジニアやコンサルタントなど、作業場所を選ばない業種であれば、オフィスを借りずにバーチャルオフィスで借りた住所を使用して、自宅で作業する方法がおすすめです。この方法であれば、オフィスの賃料が発生しないため、毎月の固定費を削減できます。

バーチャルオフィスの場合、月額1,000円程度で事業用の住所を借りられます。借りた住所は法人登記や名刺、ホームページの住所欄に利用できるため、自宅住所を外部に公開することなく、事業に取り組めます。

一部のバーチャルオフィスでは、貸し会議室や来客対応サービスも提供しているため、取引先が住所地を訪れても安心です。固定費を抑えて起業したい方は、ぜひバーチャルオフィスを検討してみてください。

まとめ

本記事では、起業家の平均年収を紹介しました。個人事業主で起業した場合と法人として起業した場合(役員含む)では、平均年収に大きな違いがありました。

- 個人事業主:473万円

- 法人(役員含む):737万円

法人として起業した人のほうが高く、株式会社の場合は資本金額が大きい会社ほど、役員報酬が高額です。しかし、起業直後は売上が安定しづらく、一時的に年収が落ち込む傾向があります。

これから起業家を目指す方は、十分な準備資金を用意したり、できるだけコストを削減したりして、事業の成功率を高めていくことが大切です。

この記事の投稿者

バーチャルオフィス1編集部

東京都渋谷区道玄坂、千代田区神田神保町、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1です。

月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館引取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。

翌年以降の基本料金が最大無料になる割引制度もございます。

■店舗一覧

バーチャルオフィス1渋谷店

東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル8B

バーチャルオフィス1神保町店

東京都千代田区神田神保町2-10-31 IWビル1F

バーチャルオフィス1広島店

広島県広島市中区大手町1-1-20

相生橋ビル7階 A号室