一般的に、個人事業主として開業する場合には、開業届の提出が必要です。必要書類がいくつかあり、「何を用意すれば良いか?」「どこに出すのか?」などと疑問に思うのではないでしょうか。

本記事では、開業届の提出時に求められる、必要書類の種類と概要を紹介します。また、開業届の書き方もまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。

開業届とは?

開業届の正式名称は、「個人事業の開業・廃業等届出書」です。個人が、新たに不動産所得・事業所得・山林所得が発生する事業を開始した際に税務署へ提出する書類のことです。

開業届を提出すると、税務署が新たに始まった事業を把握でき、個人事業主としての適切な税務管理をできるようになります。そのため、所得税法第二百二十九条に基づき、事業開始日から1ヶ月以内に提出することが義務付けられています。なお、「個人事業の開業・廃業等届出書」は、国税庁のホームページからダウンロードできます。

開業届を提出する際の必要書類4点

開業届の提出では、基本的に以下4点の書類が必要です。

- 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)

- 本人確認書類

- マイナンバーがわかる書類

- 返信用封筒と返信用切手(郵送の場合)

ただし、開業届の提出方法やマイナンバーカードの有無によっては、上記書類の一部のみで済む場合があります。ここでは、各書類の概要と提出を求められるケースについて紹介します。

1.開業届

まず用意するのは、開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)です。開業届は、提出方法によって電子と紙に形態が分かれます。

国税庁が運営するe-tax(国税電子申告・納税システム)でオンライン提出をする場合は、開業届を印刷する必要がありません。開業届作成ソフトや「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー」で必要事項を記載し、オンライン上で書類の提出までを完結できます。

一方、e-taxを使用しない場合は、国税庁のホームページからダウンロードした開業届に、手書きで必要事項を記入するか、開業届作成ソフトで作成した書類を紙面に印刷して提出する必要があります。

2.本人確認書類

次に本人確認書類です。開業届の必要書類として認められる本人確認書類は、主に以下のとおりです。

- マイナンバーカード

- 運転免許証

- パスポート

- その他の写真付き身分証明書(在留カード等)

基本的に、本人確認書類として認められるのは、本人の写真が付いた身分証明書です。保険証や印鑑登録証明書など、写真のない身元確認書類単独では、要件を満たせない点に注意が必要です。

写真付きの本人確認書類をお持ちでない方は、以下の書類のなかから2つ以上提出する必要があります。

引用:資格確認書と源泉徴収票などの写真付きでない身元確認書類を2つ以上の具体例|国税庁

- 国民健康保険の被保険者証、資格確認書

- 写真のない学生証、社員証、資格証明書

- 国税、地方税、社会保険料、公共料金の領収書

- 印鑑登録証明書

- 源泉徴収票、支払通知書

3.マイナンバーがわかる書類

人によっては本人確認書類と重複しますが、マイナンバーがわかる書類も開業届の提出では必要です。具体的に、マイナンバーがわかる書類とは、以下のとおりです。

- マイナンバーカード

- ※通知カード

- 住民票の写し(マイナンバー付き)

マイナンバーカードは、「本人確認書類」と「マイナンバーがわかる書類」の2つの要件を満たす書類です。したがって、マイナンバーカードをお持ちの方は、別途本人確認書類を提出する必要がありません。

なお、マイナンバーの通知カードは、令和2年5月25日に廃止となっています。ただし、通知カードに記載された氏名・住所などの情報が住民票に記載されている内容と一致する場合に限り、マイナンバーがわかる書類として利用できます。

そのため、マイナンバーカードを持っておらず、なおかつ通知カードと住民票に記載の情報が異なる方は、必然的に住民票の写しを提出しなければなりません。

4.返信用封筒と返信用切手(郵送の場合)

郵送で開業届を提出する場合には、返送用封筒と返信用の切手も同封しましょう。以前は、開業届の控えに収受日付印を押してもらい、同封した封筒などで返送してもらうのが一般的でした。

しかし、令和7年1月より、開業届の控えへの収受日付印が行われなくなりました。一見すると、返送用封筒や切手が不要になったようにも思いますが、書類の不備で開業届が受理されない場合を想定すると、同封しておくのが賢明です。

返送用封筒と切手を同封せずに開業届が受理されないと、税務署から連絡がきます。その後、窓口で再申請をする、もしくは返送用封筒と切手を送付し、返送されたのちに再提出など多くの手間がかかります。

もちろん不備なく開業届を提出することが第一ですが、万が一に備え、返送用封筒と返信用の切手も同封しておくと良いでしょう。

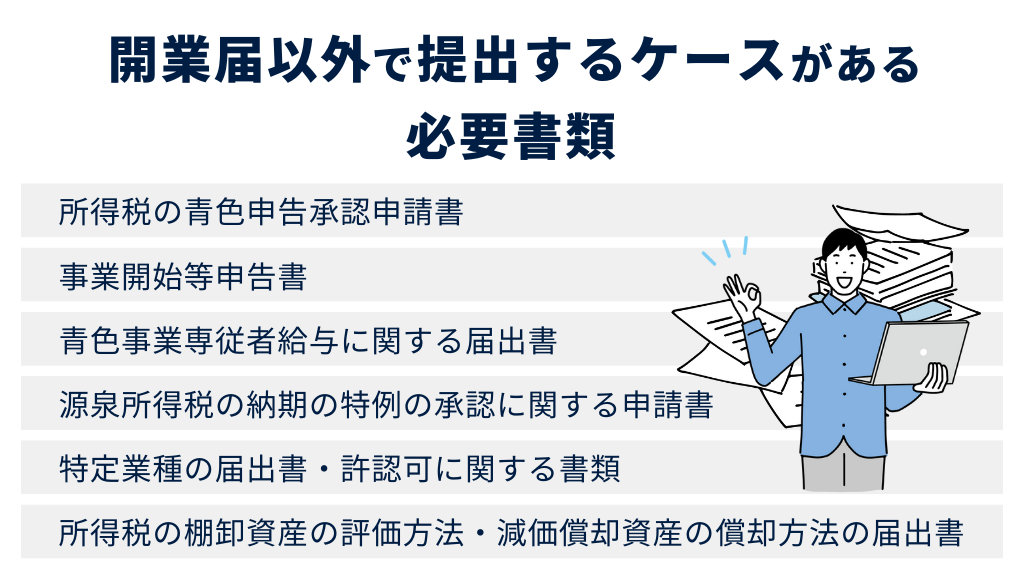

開業届以外で提出するケースがある必要書類

ここでは、開業届以外で提出するケースがある必要書類を紹介します。以下では、提出を求められる頻度が高い順に、開業届以外の必要書類をまとめています。

| 必要書類 | 提出期限 | 提出先 |

| 所得税の青色申告承認申請書 | 1月1日〜1月15日に開業: その年の3月15日までに提出 1月16日以降に開業: 開業日から2ヶ月以内に提出 | 税務署 |

| 事業開始等申告書 | 各自治体による | 都道府県税事務所 |

| 青色事業専従者給与に関する届出書 | 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで 同年の1月16日後に開業した人・新たに専従者を雇用した人は、2ヶ月以内 | 税務署 |

| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 規定なし | 税務署 |

| 特定業種の届出書・許認可に関する書類 | 業種による(許認可が必要な場合は事前) | 許認可を管轄する行政機関 |

| 所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書 | 新規開業時:開業した年の確定申告期限まで 評価方法を変更する場合:変更する年の前年の12月31日まで 新たに棚卸資産や減価償却資産を取得し、従来と異なる方法を選択する場:取得した年の確定申告期限まで | 税務署 |

所得税の青色申告承認申請書

「所得税の青色申告承認申請書」は、個人事業主が確定申告を青色申告で行うために税務署へ提出する書類です。 所得税の青色申告承認申請書の提出期限は、以下のとおりです。

- 1月1日〜1月15日に開業: その年の3月15日までに提出

- 1月16日以降に開業: 開業日から2ヶ月以内に提出

たとえば、2025年1月20日に開業した場合、2025年3月20日までに提出する必要があります。なお、期日までに、所得税の青色申告承認申請書を提出しない場合は、白色申告となります。

青色申告では、最大65万円の特別控除や、赤字の繰越控除など、税制上のさまざまな優遇措置を受けられます。 白色申告では、これらのメリットを得られないため、事業規模や目的に合わせて選択するのがおすすめです。

事業開始等申告書

「事業開始等申告書」は、個人事業主が事業を開始した際に、都道府県税事務所へ提出する書類です。 この書類は、個人事業税の課税対象となる事業を開始したことを都道府県へ報告するためのものです。

開業届が所得税に関する書類であるのに対し、事業開始等申告書は地方税のひとつである個人事業税に関する書類です。一般的には、法定業種に該当する事業を開始した際に提出が求められます。

なお、事業開始等申告書の提出期限は都道府県によって異なります。たとえば、東京都では事業開始から15日以内、大阪府では2ヶ月以内と定められています。

地域によって大きな差があるため、個人事業主として開業する際は、管轄する都道府県のホームページを確認してください。

青色事業専従者給与に関する届出書

「青色事業専従者給与に関する届出書」は、青色申告を行う個人事業主が、生計を共にする親族に対して給与を支払い、その金額を必要経費として計上するために必要な書類です。 この届出書は、事業に専従する家族への給与を経費として認めてもらうために提出が求められます。

青色事業専従者給与に関する届出書の提出期限は、以下のとおりです。

- 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで

- 同年の1月16日後に開業した人・新たに専従者を雇用した人は、2ヶ月以内

参考:A1-11 青色事業専従者給与に関する届出手続|国税庁

新たに個人事業主として開業する場合は、提出期限が2ヶ月以内です。提出期限を間違えないよう注意が必要です。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は、従業員数が常時10人未満の事業者が、源泉所得税の納付回数を年2回にまとめるために提出する書類です。 通常、源泉所得税は毎月納付が必要ですが、この特例が承認されることで、1月から6月分を7月10日まで、7月から12月分を翌年1月20日までに納付することが可能となります。

申請書の提出期限は特に定められていません。なお、提出した月の翌月末までに、税務署から承認または却下の通知がなければ、提出した月の翌月末日に承認されたものとみなされます。 この特例を活用することで、納付手続きを簡素化できますが、半年分の税額を一度に納付するため、資金管理には注意が必要です。

参考:A2-8 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請|国税庁

特定業種の届出書・許認可に関する書類

特定の業種を営む際には、開業届の提出に加えて、所管の行政機関への届出や許認可の取得が必要となる場合があります。たとえば、以下のようなものです。

- 飲食店営業許可:飲食店を営業するために必要

- 酒類販売業免許:酒類を販売する際に必要

- 菓子製造業許可:菓子や加工食品を製造・販売する場合に必要

- 動物取扱業登録:ペットショップや動物カフェなど、動物を扱う事業に必要

- 風俗営業許可:バーやゲームセンターなど、風俗営業法に該当する業種に必要

- 旅館業営業許可:ホテルや旅館、民泊を運営するために必要

- 宅地建物取引業免許:不動産業を営むために必要

- 理容所・美容所開設届:美容院や理容室を開業する際に必要

- 建設業許可:一定規模以上の建設業を営むために必要

これらの届出書・許認可が必要にもかかわらず手続きを行わないと、法律違反に当たる可能性があります。開業する業種で、どのような届出書・許認可が必要かを確認しておくのがおすすめです。

所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書」

「所得税の棚卸資産の評価方法」「減価償却資産の償却方法の届出書」は、個人事業主が棚卸資産の評価方法や減価償却方法を選択・申請するための書類です。一般的に、税務署が定めた法定評価方法・償却方法以外を採用する場合に提出が必要です。

原則、棚卸資産は最終仕入原価法で算出し、減価償却資産は定額法を用いて算出します。何らかの事情で、棚卸資産を最終仕入原価法から個別法へ、減価償却資産を定額法から定率法へ変更する場合などに、税務署へ提出します。

評価方法の変更によって節税効果を得られる場合があるため、事業の状況にあわせて適切なほうを選択してください。

なお、棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書の提出期限は以下のとおりです。

- 新規開業時(最初に選択する場合):開業した年の確定申告期限(翌年3月15日)まで

- 評価方法を変更する場合:変更する年の前年の12月31日まで

- 新たに棚卸資産や減価償却資産を取得し、従来と異なる方法を選択する場合:取得した年の確定申告期限(翌年3月15日)まで

参考:A1-18 所得税の棚卸資産の評価方法の届出手続|国税庁

参考:A1-19 所得税の減価償却資産の償却方法の届出手続|国税庁

参考:A1-22 所得税の棚卸資産の評価方法の変更承認申請手続|国税庁

開業届の出し方・提出方法3つ

開業届の提出方法は、以下の3つがあります。ここでは、各提出方法の概要とメリット・デメリットを紹介します。

- 税務署の窓口で提出

- 郵送で提出

- e-Taxで提出

税務署の窓口で提出

税務署の窓口で開業届を提出する方法は、直接担当者とやり取りできる点が大きなメリットです。開業届の書き方に不安がある場合でも、その場で確認・質問できるため、誤りなく提出できます。

また、e-Taxのような準備は不要で、書類を持参すればその場で手続きが完了する点も魅力です。一方で、税務署まで赴く手間や時間がかかる点はデメリットです。

特に平日に仕事をしている人にとっては、窓口の対応時間内に訪問するのが難しい場合もあるでしょう。税務署によっては混雑していることもあり、待ち時間が発生する可能性もあります。そのため、時間に余裕をもって訪問することが大切です。

郵送で提出

開業届は、税務署へ郵送で提出することも可能です。この提出方法は、自宅から手続きができる点が魅力です。

税務署へ足を運ぶ必要がないため、移動時間をかけずに手続きを完了できます。窓口の受付時間に縛られず、都合の良いタイミングで書類を準備し、発送できます。

しかし、郵送で提出する際は、返送用封筒を準備しなければならない点に注意が必要です。また、郵送代が発生するほか、書類に不備があった場合の対応が遅れる点もデメリットです。

スムーズに手続きを進めるためにも、記入ミスがないか事前にしっかり確認し、返信用封筒や切手を忘れずに同封することが大切です。

e-Taxで提出

開業届は、e-Taxを利用してインターネット経由で提出できます。この方法の最大のメリットは、自宅にいながら24時間いつでも申請できることです。

忙しい人でも、自分の都合に合わせて手続きが可能です。一方で、e-Taxを利用するためにはマイナンバーカードが必要であり、これを持っていない場合は事前に取得しなければなりません。

また、初めて利用する場合、利用者識別番号の取得や専用ソフトのインストールなど、登録作業に手間取ることがあります。ただし、e-Taxでは開業届以外にも確定申告書などの提出に利用できます。

開業後にさまざまな書類を電子申請したい方は、この時点で登録作業を済ませておくと良いでしょう。

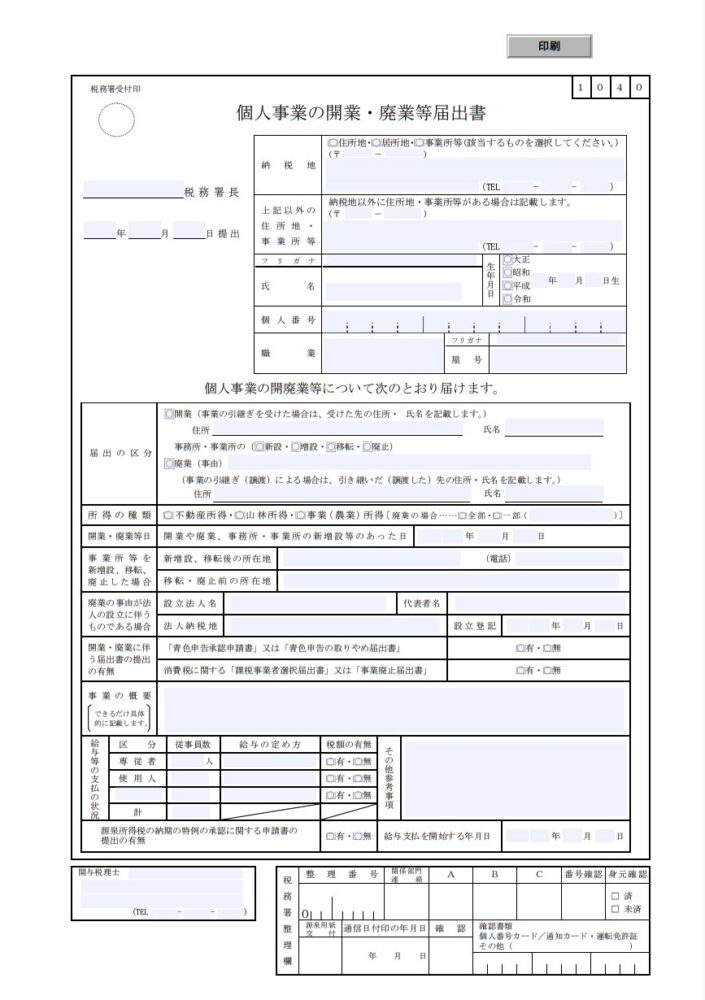

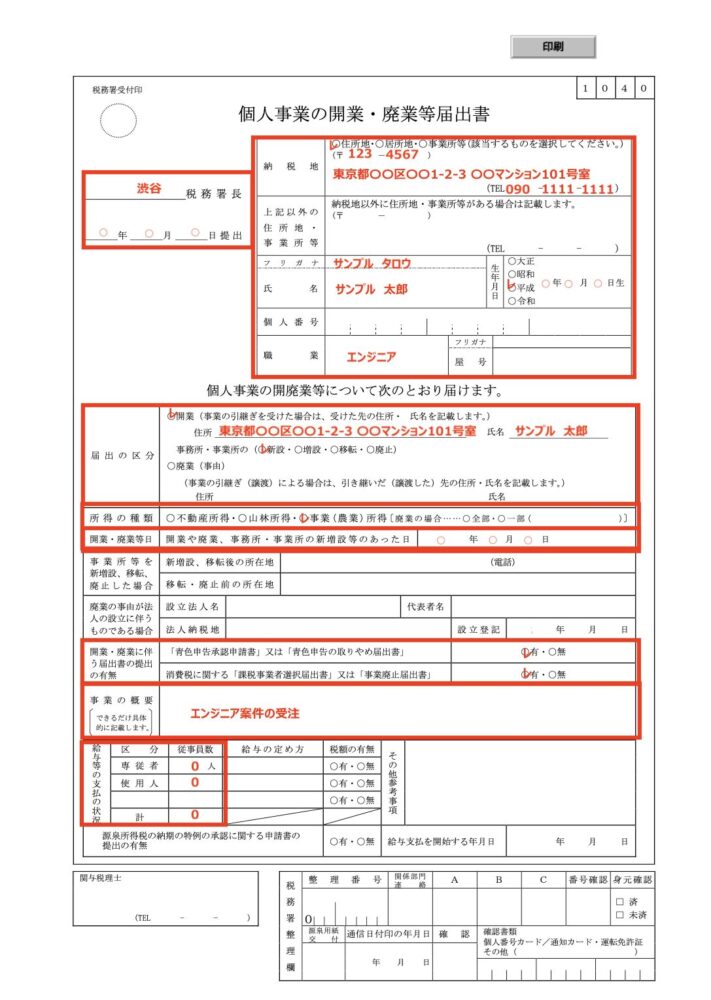

【画像あり】開業届の書き方

開業届の書き方は、上記のとおりです。開業届を提出する際は、必要な項目を正しく記入することが重要です。

まず、「氏名・住所・生年月日」などの基本情報を正確に記載します。特に住所は住民票の情報と一致させる必要があります。

また、「開業日」には事業を開始した日を記入します。後から変更できないため、慎重に決めましょう。

さらに、「青色申告承認申請書を提出するか」の項目では、青色申告を希望する場合は「有」にチェックを入れます。提出しないと白色申告となるため、節税を考えている場合は忘れずに申請しましょう。

誤った記載があると修正が必要になるため、書き終えたら必ず内容を確認し、税務署へ提出しましょう。

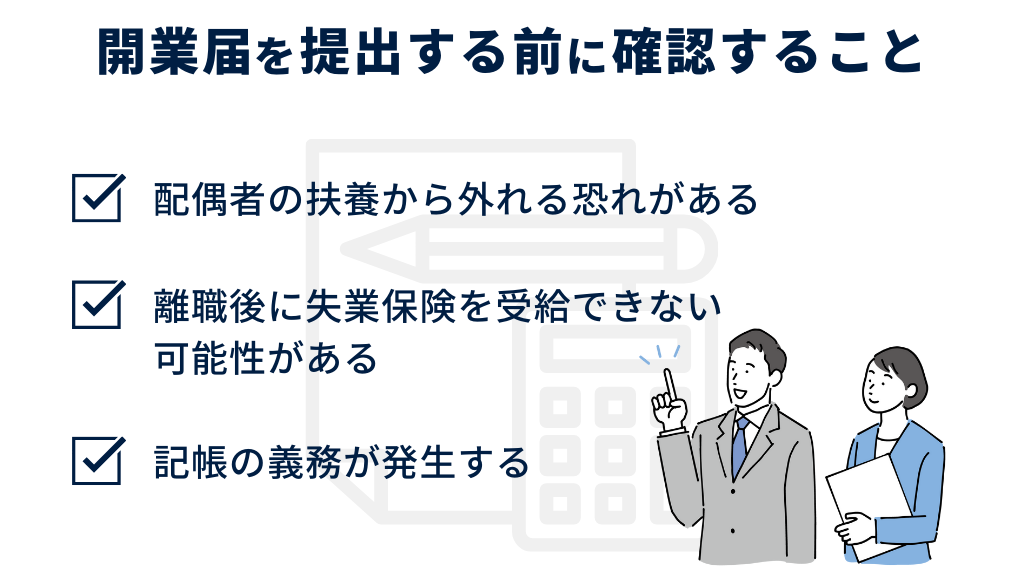

開業届を提出する前に確認すべき注意点・デメリット

開業届を提出する前には、以下3点について確認しておくことが大切です。

- 配偶者の扶養から外れる恐れがある

- 離職後に失業保険を受給できない可能性がある

- 記帳の義務が発生する

配偶者の扶養から外れる恐れがある

配偶者控除を受けている方が個人事業主として開業すると、所得が増えることで扶養から外れる可能性があります。配偶者の扶養の範囲内で働くことを前提にしている場合は、事前に基準を確認しておくことが重要です。

扶養に入り配偶者控除を受けるには、個人事業主の合計所得金額が年間48万円以下でなければなりません。もし年間48万円を超えると、配偶者控除の対象外となり、所得税が増える可能性があります。

また、48万円を超えても、合計所得金額が年間133万円以下であれば、配偶者特別控除の適用を受けられます。所得税の控除額は、合計所得金額に応じて段階的に変動する点に注意が必要です。

離職後に失業保険を受給できない可能性がある

会社を退職した後に個人事業主として開業する場合、失業保険を受給できなくなる可能性があります。失業保険は、あくまでも新しい仕事を探す間の生活を支援するための制度です。

そのため、開業届を提出すると「再就職した」と見なされ、失業保険の支給対象外となります。ただし、2022年7月1日から「離職後に事業を開始等した場合の雇用保険受給期間の特例」が施行されました。

この特例により、離職後に事業を開始した方は、最大3年間の事業期間が受給期間に算入されません。また、開業によって再就職手当を受給できる可能性があります。

ただし、これはすべてのケースで認められるわけではなく、事業の継続性やハローワークでの手続き状況によって異なります。再就職手当を受け取るためには、開業後も継続的に事業を営む見込みがあることなどの条件を満たす必要があるため、事前にハローワークで確認することが重要です。

記帳の義務が発生する

開業届を提出すると、記帳の義務が発生します。事業の収入や支出を管理するために、日々の取引を帳簿に記録しなければなりません。

記帳の方法は、大きく分けて「単式簿記」と「複式簿記」があります。青色申告で最大65万円の控除を受けるためには、比較的難易度の高い「複式簿記」で帳簿をつける必要があります。

一方、白色申告の場合は比較的容易な単式簿記でも問題ありません。ただし、青色申告に比べて控除額が少ないため、節税効果を重視する場合は注意が必要です。

なお、記帳の義務を怠ると、正しく確定申告ができず、税務調査のリスクが高まる可能性があります。そのため、事業を安定的に運営するためにも、日々の取引を正確に記録し、確定申告に備えることが重要です。

開業届を提出する前にバーチャルオフィスの利用を検討しよう

開業届を提出する前にバーチャルオフィスの利用を検討するのがおすすめです。バーチャルオフィスとは、事業用の住所を借りられるサービスのことです。

借りた住所は、開業届の住所記入欄や個人事業主用の銀行口座開設などに利用できます。一般的に、自宅で開業する場合は、申請書類や請求書などに自宅の住所を記載する必要があります。

自宅住所を外部へ公開することで、トラブルや犯罪につながるリスクがあります。こうしたリスクを回避し、プライバシーを保護するためには、バーチャルオフィスで事業用の住所を取得するのが良いでしょう。

もちろん、開業届を提出した後にバーチャルオフィスを契約することも可能ですが、事業を開始した後では各方面で住所変更の手間がかかります。プライバシーを保護しつつ、住所変更の手間をかけたくない方は、開業届を提出する前(事業開始前)にバーチャルオフィスを契約するのがおすすめです。

まとめ

本記事では、開業届を提出する際の必要書類を紹介しました。一般的に、開業届を提出する際には、以下4点が必要です。

- 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)

- 本人確認書類

- マイナンバーがわかる書類

- 返信用封筒と返信用切手(郵送の場合)

このほかにも、事業内容や確定申告の方法によって、追加で提出が必要な書類があります。状況にあわせて、求められる書類を不備なく提出しましょう。

参考

この記事の投稿者

バーチャルオフィス1編集部

東京都渋谷区道玄坂、千代田区神田神保町、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1です。

月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館引取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。

翌年以降の基本料金が最大無料になる割引制度もございます。

■店舗一覧

バーチャルオフィス1渋谷店

東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル8B

バーチャルオフィス1神保町店

東京都千代田区神田神保町2-10-31 IWビル1F

バーチャルオフィス1広島店

広島県広島市中区大手町1-1-20

相生橋ビル7階 A号室