代表者ひとりで事業を展開する際は、マイクロ法人の設立も選択肢のひとつです。マイクロ法人であれば個人事業主として事業を展開するよりも、ビジネスで有利に働くケースがあります。そんなマイクロ法人で開業する際は、バーチャルオフィスの活用がおすすめです。

本記事では、マイクロ法人での事業にバーチャルオフィスがおすすめな理由、マイクロ法人を設立するメリットについて解説します。さらに、バーチャルオフィスでマイクロ法人を設立するときの注意点なども紹介しているので、マイクロ法人の設立を検討している方はぜひ参考にしてください。

マイクロ法人とは代表者のみの法人のこと

マイクロ法人とは、代表者のみが在籍する法人のことです。一般的に従業員を雇用しない法人を指し、発生するすべての業務を代表者ひとりで対応します。まずはマイクロ法人の概要について、詳しく見ていきましょう。

個人事業主との違い

マイクロ法人と個人事業主はどちらも代表者ひとりで経営しますが、いくつか異なる点があります。以下は、主な相違点をまとめたものです。

| マイクロ法人 | 個人事業主 | |

| 法人格 | あり | なし |

| 登記 | 必要 | 不要 |

| 課せられる税金 | 法人税 | 所得税 |

| 社会保険の加入義務 | あり | なし |

マイクロ法人と個人事業主は、法人格を有するかどうかという点が大きな違いです。マイクロ法人は法人格を有するのに対し、個人事業主は法人格を有しません。マイクロ法人は会社法をはじめとする法律が適用されることになり、登記や社会保険の加入など規定に沿った運営が必要となります。

また、課せられる税金の種類も異なることに注意しましょう。マイクロ法人は法人税、個人事業主には所得税が課せられます。

マイクロ法人と個人事業主の二刀流も可能

マイクロ法人と個人事業主は、二刀流での事業展開も可能です。既存事業は個人事業主のまま運営し、別途で設立したマイクロ法人で新規事業を展開できます。

二刀流による事業展開は、節税を図れることが魅力です。法人と個人事業主では課せられる税金が異なり、両立することで税金の負担を軽減できるケースはあります。

なお、二刀流での開業時には同じ住所を使用することが可能です。しかし業種によっては規定があり、事業所内の使用方法について説明を求められることがあるので注意しましょう。

マイクロ法人を設立するメリット

事業を起業する際には、法人と個人事業主どちらにしようか悩む方もいるでしょう。以下は、法人で事業を展開するメリットです。どちらで起業するか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。

- 節税を図れる可能性がある

- 社会保険に加入できる

- 社会的な信頼性を高められる

節税を図れる可能性がある

資本金や売上によっては、個人事業主よりもマイクロ法人のほうが節税を図れます。以下は、所得税と法人税の税率をまとめたものです。

| 所得税 | 課税対象となる所得額 | 税率 |

| 1,000円~194万9,000円 | 5% | |

| 195万~329万9,000円 | 10% | |

| 330万~694万9,000円 | 20% | |

| 695万~899万9,000円 | 23% | |

| 900万~1,799万9,000円 | 33% |

(参考:No.2260 所得税の税率|国税庁)

| 法人税(資本金1億円以下の普通法人の場合) | 課税対象額 | 税率 |

| 年800万円以下の部分 | 15% | |

| 年800万円超の部分 | 23.2%(※) |

※開始事業年度が令和4年4月1日以降の法人の場合。

(参考:No.5759 法人税の税率|国税庁)

個人事業主に課せられる所得税は、所得額に応じた税率が適用される仕組みです。対してマイクロ法人に課せられる法人税は、資本金額と売上に応じて適用される税率が変わります。

双方を比較した場合、年間所得が330万円を超えたあたりから法人税のほうが低くなる可能性があります。また年間所得が900万円以上になると条件を問わず、法人税のほうが税率は低くなる計算です。330万円以上の年収が見込めるときは、マイクロ法人の設立を検討してみても良いかもしれません。

なお、法人は個人事業主よりも計上できる経費の幅が広がることも特徴です。個人事業主の場合、資金の用途に関してプライベートと事業の区分けが難しく、支出が経費として認められないケースがあります。一方で法人は、事業で必要とみなされる支出は基本的に経費として計上でき、課せられる税金を抑えることが可能です。

社会保険に加入できる

マイクロ法人は、社会保険に加入できることも特徴です。社会保険とは、一般的に健康保険・厚生年金・雇用保険のことをいいます。なかでも法人は、厚生年金に加入できるのが魅力といえるでしょう。

日本の年金制度は、国民年金と厚生年金の2階層構造です。国民年金は年金制度の基礎となるもので、個人事業主や無職の方が加入します。厚生年金は国民年金に上乗せする形となるもので、加入者は自動的に国民年金にも加入する仕組みです。

厚生年金は2つの年金制度に加入していることになり、年金の支給額も多くなる傾向にあります。しかしながら、基本的に個人事業主は厚生年金への加入ができません。マイクロ法人の経営者は厚生年金の加入が認められているので、年金を充実させることができます。

なお、マイクロ法人は個人で負担すべき保険料の軽減にも有効です。健康保険と厚生年金は雇用先の法人と従業員が折半して支払うため、個人に課せられる保険料の負担が少なくなります。法人として負担した保険料は経費として計上できるので、節税効果が見込めるでしょう。

社会的な信頼性を高められる

法人格を有するマイクロ法人は、社会的な信頼性の確保に有効です。ビジネスが多様化する昨今においては、悪徳または違法な事業を展開する事業者も存在しています。取引を判断するにあたって、慎重な与信調査を実施する企業も少なくありません。

しかし個人事業主の場合、実態を確認できる手段が乏しく、信用性を認めてもらえないことも考えられるでしょう。対してマイクロ法人は法人登記で概要を証明できるため、実態がわかりやすいのが特徴です。

また大手企業を中心に、法人としか取引をしないというルールを持っている企業があります。個人事業主であれば、その時点で取引することはありません。法人化しておけば形態が理由で取引を断られるというケースはなくなるので、マイクロ法人を設立するメリットは大きいといえるでしょう。

マイクロ法人を設立する際の注意点

マイクロ法人で開業するときは、以下の点に注意しましょう。

- 法人の設立に手間がかかる

- 決算報告や経理などの作業が生じる

- 赤字経営でも法人住民税の支払いが課せられる

- 自宅で法人登記をしたら住所がバレる

法人の設立に手間がかかる

マイクロ法人は、個人事業での開業よりも設立の手間やコストがかかる点に注意が必要です。法人を設立するには登記や定款作成などのさまざまな手続きが必要となり、コストもかかります。

たとえば株式会社の場合、登録免許税のみで15万円が必要です。印紙税や定款認証などの費用も含めると、25万円以上の費用がかかるケースも珍しくありません。また司法書士にサポートを依頼する場合にはさらに報酬が発生し、費用が膨らむことになります。

事業内容によっては許可申請などでさらに費用がかかる可能性があるので、あらかじめ予想されるコストを試算しておきましょう。

法人設立の費用について詳しくはこちら▼

決算報告や経理などの作業が生じる

マイクロ法人は法人である分、個人事業主よりも事務作業が煩雑になる傾向があります。たとえば法人は決算報告が義務付けられており、定められた書類を期限までに提出しなければなりません。個人事業主の確定申告よりも多くの書類を作成する必要があり、手間がかかります。

また、決算報告では正確な支出状況の記載が求められるため、普段から会計処理をしておくことが大切です。しかし適切な会計処理には、仕分けや帳簿作成に関する知識が必要となるので、自分での対応が難しいと感じる方もいるでしょう。

決算報告や会計処理は、税理士事務所や会計事務所へ委託が可能です。費用はかかりますが、決算報告を適切にしないと追徴課税が課せられる恐れがあります。知識がないときは外部への委託を検討しましょう。

赤字経営でも法人住民税の支払いが課せられる

マイクロ法人は、赤字経営であっても法人住民税の支払いが課せられます。

法人住民税とは、法人を管轄する自治体に納める税金です。均等割と法人税割で構成されており、企業の規模や売上に応じて納税額が算出されます。法人住民税は地域の行政サービスを賄うための財源として徴収されるもので、均等割は法人であれば等しく払う義務のある税金です。たとえ赤字だとしても法人の売上に関係なく徴収される点に注意しましょう。

参考:法人住民税|総務省

関連記事:【税理士監修】法人が支払うべき法人住民税(均等割・法人税割)とバーチャルオフィスについて

自宅で法人登記をしたら住所がバレる

マイクロ法人を設立する際に自宅の住所で法人登記をすると、住所が不特定多数にバレてしまう点に注意が必要です。

オフィスをあまり活用しない事業形態の場合、自宅開業を検討する方も多いでしょう。しかし登記簿は誰でも閲覧できるため、自宅住所で法人登記をすると、自宅住所の情報が不特定多数に知られることになります。本人とその家族のプライバシー保護ができず、何らかの被害が生じる可能性もゼロではありません。

法人登記に対応するバーチャルオフィスを利用すれば、自宅とはまったく別の住所を登記に使うことが可能です。自宅住所を知られることなく、本人とその家族のプライバシーを保護できます。

マイクロ法人にバーチャルオフィスがおすすめな理由

バーチャルオフィスは、提供される住所をレンタルできるサービスです。バーチャルオフィスごとにさまざまなサービスが提供されており、マイクロ法人の設立においては以下のようなメリットがあります。

- 法人登記できるサービスが多い

- コストを抑えやすい

- 都心一等地を住所に利用できる

- 自宅開業の際にプライバシーの保護がしやすい

- 法人設立のサポート受けられる場合がある

法人登記できるサービスが多い

法人登記では本拠地(住所)を記載する必要がありますが、多くのバーチャルオフィスが提供する住所は登記に利用できます。もちろん、マイクロ法人を設立する際の法人登記にも利用可能です。

ただし、法人登記サービスはバーチャルオフィスによって詳細が異なる点に注意が必要です。一部のバーチャルオフィスの場合、格安プランは法人登記に対応していないケースがあります。追加料金が発生することがあるので、事前に詳細を確認しておきましょう。

コストを抑えやすい

バーチャルオフィスは、他のオフィスサービスと比べるとコストを抑えやすい点がメリットです。主に住所のみを借りるサービスとなるため、契約時に敷金や礼金などが必要なく、初期費用を抑えられます。また、店舗や設備のメンテナンス費用などがかからず、月額料金のみで利用することが可能です。

そもそも法人を設立する際は登録免許税や資本金など、個人事業を開業するよりもコストがかかります。バーチャルオフィスは低コストでの開業が可能なので、予算の確保が難しい起業時でも利用しやすいでしょう。

都心一等地を住所に利用できる

バーチャルオフィスには、都心一等地の住所を提供しているサービスもあります。ブランド力のある地域の住所を活用できるので、ビジネスでの信頼性の確保に役立つでしょう。

起業時は実績がないことから、信頼性の確保が課題です。信頼性の確保にはビジネス内容に加え、住所や資本金などの法人の基本情報も重要な要素となります。

しかし、実績がなく資金が確保しにくい起業時に、コストがかかる都心一等地の物件を契約するのはハードルが高いでしょう。バーチャルオフィスであれば、低料金で都心一等地の住所を法人登記できます。予算が少ないときでも信頼性の確保がしやすいサービスのひとつです。

自宅開業の際にプライバシーの保護がしやすい

バーチャルオフィスを利用すれば、自宅での開業時におけるプライバシー保護に役立ちます。自宅とはまったく関連がない住所を利用することで、自宅周辺の情報が一般に知られることがありません。代表者とその家族の安全性を確保できます。

マイクロ法人を設立する場合、まずは自宅での開業を検討する方も多いのではないでしょうか。しかしビジネスではホームページや契約書など、事業所の住所を記載する機会がよくあります。このような背景から自宅開業は、自宅の住所を不特定多数の人に知られてしまう点がデメリットです。特にマイクロ法人は法人登記の際に自宅住所が掲載されてしまい、多くの人が気軽に知ることができる状態になります。

顧客をはじめとするステークホルダーは、モラルがある人ばかりとは限りません。待ち伏せや自宅訪問などのプライバシーの侵害を受けるケースも予想され、過去には実際に被害が生じた事例もあります。プライバシー保護の観点より、マイクロ法人を自宅で開業するときは、バーチャルオフィスの利用を検討しましょう。

関連記事:バーチャルオフィスがプライバシー保護に有効な理由とは

法人設立のサポートを受けられる場合がある

バーチャルオフィスのなかには、法人設立のサポートを提供しているサービスもあります。このようなバーチャルオフィスを利用すれば、法人設立の手続きがスムーズになり、大変便利です。

法人の設立にはさまざまな手続きがあり、ある程度の知識が必要です。サポートは司法書士のような専門家にも依頼できますが、自身で探すとなると手間がかかります。そこで法人設立サポートを提供しているバーチャルオフィスを利用すれば、事業用住所の確保と法人設立をまとめて対応することが可能です。別々に対応するよりも、楽に法人設立を進められるでしょう。

バーチャルオフィスのメリットについて詳しくはこちら▼

バーチャルオフィスが向いているマイクロ法人

バーチャルオフィスが向いているマイクロ法人は以下の通りです。

- 在庫や商品管理が生じない業種での事業展開

- 不動産投資をはじめとする副業

在庫や商品管理が生じない業種

バーチャルオフィスでのマイクロ法人の設立は、在庫や商品管理が生じない業種に向いています。以下は、在庫や商品管理が生じない業種の例です。

- コンサルティング

- デジタルコンテンツの制作・販売(デザイン・ライティング・電子書籍など)

- アフィリエイトサイトの運営

上記のような業種は在庫を持つ必要がありません。住所を低料金でレンタルできるバーチャルオフィスのメリットを大いに活かしやすいでしょう。

また自宅とは異なる住所を使用するため、自身と家族のプライバシーを保護したい方にもおすすめです。

不動産投資をはじめとする副業

マイクロ法人は、不動産投資をはじめとする副業にもおすすめです。不動産投資は労力が少ない投資として注目されており、会社員で副業として取り組む方も多いといわれています。

しかし、不動産投資は固定資産税をはじめとする税金の負担があり、できる限り税金額を抑えたいところです。一定の売上を超えたときはマイクロ法人にすることで、個人事業よりも税金額を抑えやすくなります。

なお、不動産投資では不動産投資用ローンの活用を検討する方も多いのではないでしょうか。マイクロ法人にしてローンに申し込めば、個人よりも審査で有利に働く可能性があります。

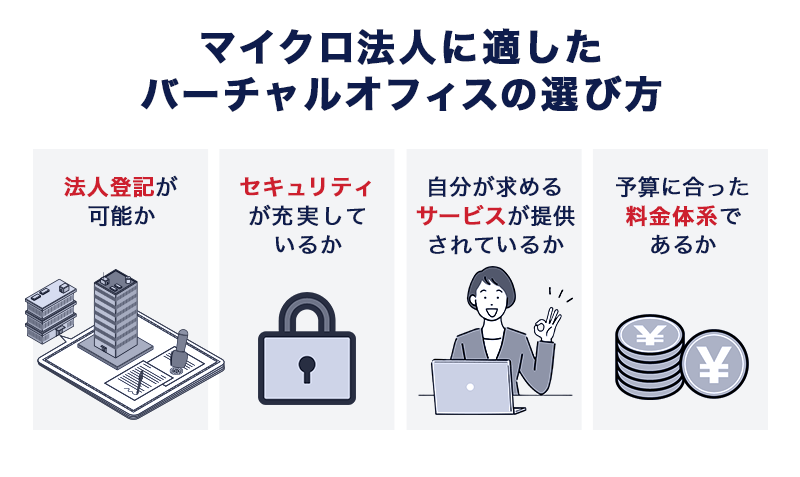

マイクロ法人に適したバーチャルオフィスの選び方

バーチャルオフィスでマイクロ法人を設立するときは、以下のポイントをチェックしましょう。

- 法人登記が可能か

- セキュリティが充実しているか

- 自分が求めるサービスが提供されているか

- 予算に合った料金体系であるか

マイクロ法人の設立には法人登記が必要となるため、法人登記に対応したバーチャルオフィスを選ぶことが前提です。法人登記に対応したバーチャルオフィスをピックアップしたら、自分が求めるサービスが提供されているかをチェックしましょう。

たとえば郵便によるやり取りが多い場合は、郵便物サービスが充実しているバーチャルオフィスがおすすめです。定期的な転送やスポットでの転送に対応したバーチャルオフィスであれば、少ない労力で確実に郵便物を受け取れます。

また、個人情報や機密情報を取り扱う場合は、セキュリティ面も確認しておきたいポイントです。監視カメラ・契約者情報の取り扱いが厳格化されているバーチャルオフィスなら、安心して利用できるでしょう。

なお、バーチャルオフィスは長期的に利用するため、料金体系もしっかりと確認しておくことが大切です。特に基本料金に含まれる範囲や契約解除の条件については、詳細まできちんとチェックしておきましょう。

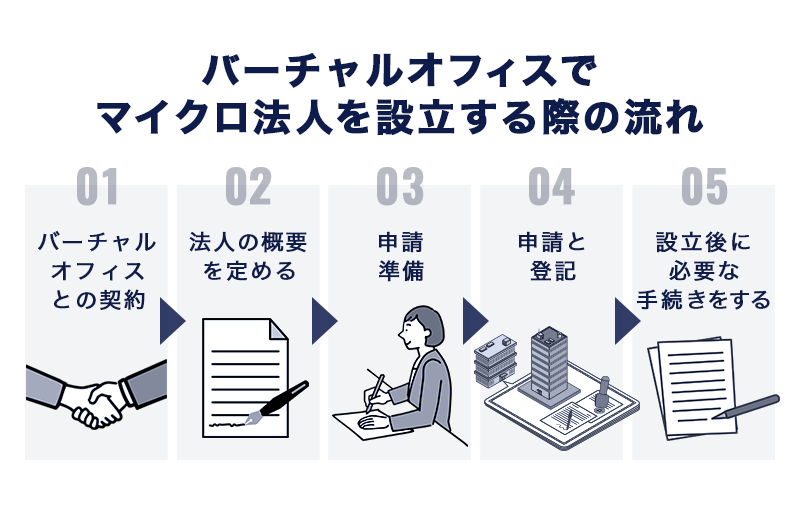

バーチャルオフィスでマイクロ法人を設立する際の流れ

マイクロ法人の設立は、法人の設立と同様の手続きが必要です。大まかには、以下のような流れで進めます。

| 流れ | 詳細 |

| STEP1:バーチャルオフィスとの契約 | 自社に合ったバーチャルオフィスを契約する |

| STEP2:法人の概要を定める | 社名・資本金額・代表者・決算月など、必要な事項を定める |

| STEP3:申請準備 | 以下の申請準備を行う ・法人印の作成 ・定款の作成 ・資本金の払い込み ・提出書類の作成 |

| STEP4:申請と登記 | 法務局・税務署・公証役場にそれぞれ必要な書類を提出する |

| STEP5:設立後に必要な手続きをする | 以下の設立後の手続きを行う ・バーチャルオフィスへ法人設立の連絡 ・法人口座の開設 ・社会保険の手続き など |

契約をしていない住所で法人登記をするとトラブルに発展する可能性があるので、まずはバーチャルオフィスとの契約から始めましょう。バーチャルオフィスと契約を締結したら、社名・資本金・代表者などの法人の概要を定めます。

法人の概要を定めたあとは、申請準備です。法人印や定款の作成をはじめ、提出が必要となる書類を準備します。提出書類ごとに提出先は異なるので、間違えないようにあらかじめ確認しておきましょう。

なお、定款は法務局で設立登記の際に提出を求められますが、事前に公証役場で認証を受けておく必要があります。登記が完了するまでに要する期間は、法務局によって異なる場合がある点に注意が必要です。目安を知りたいときは窓口で確認しましょう。

登記が完了したあとは、契約したバーチャルオフィスに法人設立の連絡をしましょう。個人契約のままにしておくとバーチャルオフィス側は法人名がわからず、郵便物の受取ができない可能性があります。そのほか、法人口座の開設と年金事務所にて社会保険の手続きなど、必要な手続きを行います。

バーチャルオフィスでの法人設立の手順について詳しくはこちら▼

低コストでマイクロ法人を開業するなら「バーチャルオフィス1」がおすすめ

マイクロ法人での事業でバーチャルオフィスの活用を検討するなら、リーズナブルな料金が魅力の「バーチャルオフィス1」がおすすめです。月額880円+郵送費用(税込)で利用可能で、法人登記に対応しており、コストを抑えつつ法人としての事業展開ができます。

またバーチャルオフィス1では、月4回の郵便物転送サービスを提供しております。バーチャルオフィスの住所宛てに届いた郵便物を、自宅にいながら受け取っていただくことが可能です。必要なときに個別に郵送してもらうスポット転送(550円+発送費用)や、店舗での郵便物引き取りにも対応しているので、得意先や行政とのやり取りもスムーズに進められることでしょう。マイクロ法人でバーチャルオフィスをお探しなら、ぜひ一度ご検討ください。

まとめ

マイクロ法人は代表者1人で事業を運営する法人形態で、法人格を有することで節税や社会的信頼性の向上、厚生年金への加入が可能です。一方で、設立には手間や費用がかかり、決算報告や法人住民税の支払いが必要になる点に注意しましょう。

また、バーチャルオフィスは法人登記が可能で、コスト削減やプライバシー保護、都心住所の利用が可能などの、マイクロ法人にとってメリットが多くあります。特に自宅住所を公開せずに事業を開始できる点は、個人情報を守りたい場合に適しているといえるでしょう。

バーチャルオフィスを活用する際は、自分に合ったバーチャルオフィスを選ぶことが大切です。法人登記対応かつ郵送サービスが充実したバーチャルオフィスであれば、マイクロ法人での事業がスムーズに展開できるでしょう。マイクロ法人に適したバーチャルオフィスとして、月額880円+郵送費用(税込)で利用できる「バーチャルオフィス1」をぜひご検討ください。

この記事の投稿者

バーチャルオフィス1編集部

東京都渋谷区道玄坂、千代田区神田神保町、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1です。

月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館引取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。

翌年以降の基本料金が最大無料になる割引制度もございます。

■店舗一覧

バーチャルオフィス1渋谷店

東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル8B

バーチャルオフィス1神保町店

東京都千代田区神田神保町2-10-31 IWビル1F

バーチャルオフィス1広島店

広島県広島市中区大手町1-1-20

相生橋ビル7階 A号室

この記事の監修者

株式会社バーチャルオフィス1代表取締役 牧野 傑

株式会社バーチャルオフィス1 代表取締役

2022年2月に株式会社バーチャルオフィス1の代表取締役に就任。東京(渋谷)、広島にて個人事業主(フリーランス)、法人向けにビジネス用の住所を提供するバーチャルオフィスを運営している。自ら起業した経験も踏まえ、「月額880円+郵送費用」といったわかりやすさを追求したワンプランで、利用者目線に立ったバーチャルオフィスを目指している。

東商 社長ネット 株式会社バーチャルオフィス1 牧野 傑

キャリアコンサルタントドットネット 牧野傑(まきのすぐる)

Yahoo!知恵袋(株)バーチャルオフィス1牧野傑

Yahoo!知恵袋回答集