※本ページにはプロモーションが含まれています

バーチャルオフィスは手軽に事業所の開設ができる便利なサービスですが、契約時にはさまざまな書類の提出が求められます。必要となる書類は主に身分証明書や事業を証明できる書類のほか、バーチャルオフィスによって印鑑証明(印鑑登録証明書)の提出が必要です。

本記事では、印鑑証明をはじめとするバーチャルオフィスとの契約時に必要な書類や、印鑑証明の登録・発行方法について解説します。印鑑証明を活用する際の注意点についても紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

なお、本記事においては以後、特段の記載のない限り「印鑑登録証明書」のことを一般的に用いられる「印鑑証明」と表記します。

印鑑証明とは登録者の印鑑情報を証明するもの

印鑑証明とは、登録者の印鑑に関する情報を証明する書面です。正式には「印鑑登録証明書」といい、書類に記載された印鑑が確かに登録者のものであることを証明します。

いわゆる実印とは、役所に登録した印鑑のことです。印鑑証明は、実印が本物であることを確認するための役割があります。

ビジネスにおいて、意外と使用する機会がある印鑑証明。以下では印鑑証明が必要となるシーンや登録に必要なものについて紹介します。

印鑑証明が必要となる主なシーン

印鑑証明が必要となるのは、本人確認や身元確認が必要となるシーンです。具体例としては、以下のようなシーンでよく提出を求められます。

- 不動産の取引

- 賃貸契約

- 車の購入・廃車・売却

印鑑証明が必要となる身近なシーンとしては、ローンの契約時や車の購入時などです。特に自動車に関しては、購入・廃車・売却のそれぞれで印鑑証明が必要となります。

印鑑証明はプライベート・ビジネスを問わず、さまざまなシーンで活用するものです。任意のタイミングで登録を検討してみましょう。

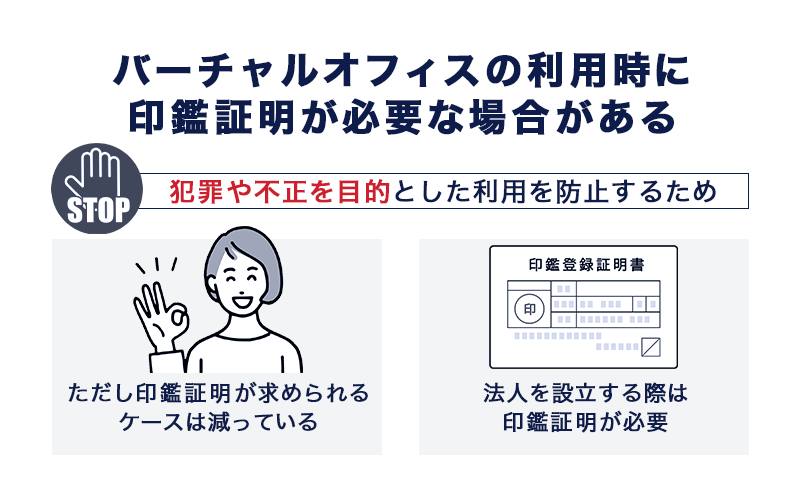

バーチャルオフィスの利用時に印鑑証明が必要な場合がある

バーチャルオフィスによっては、契約時に印鑑証明の提出が必要となる場合があります。手続きをスムーズに進めるために、大まかな概要を把握しておきましょう。

バーチャルオフィスが印鑑証明を求める理由

バーチャルオフィスは手軽に利用できることが魅力ですが、しっかりとした審査があります。バーチャルオフィスの審査時にさまざまな提出物を求められるのは、犯罪や不正を目的とした利用を防止するためです。より多くの公的資料を提出してもらうことで、犯罪を目的として契約しようとする人の排除を目的としています。

つまり、しっかりとした審査を実施するほど、犯罪に巻き込まれる可能性を減らせるということです。信頼性を重視する方は、契約時のチェック体制が厳格なバーチャルオフィスを選びましょう。

ただし印鑑証明が求められるケースは減っている

バーチャルオフィスではオンラインでの申し込みが増えており、印鑑証明の提出を求めるケースは減少傾向にあります。しかし申し込みが簡略化されると犯罪に利用されやすくなるため、バーチャルオフィスでは以下のような取り組みを行っている場合があります。

- eKYCによる本人確認の徹底

- 事業内容の把握

eKYCは、オンライン上で実施する本人確認方法のひとつです。「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」に則った確認手法を採用しており、本人確認書類と画像による容貌確認などで身元確認を行います。オンライン上でもしっかりとした身元確認ができることから、導入する企業が増えています。

また、詳細な事業内容の確認をするバーチャルオフィスも少なくありません。契約時には事業計画書や取引先との契約書など、事業内容がわかる書類の提出が求められます。

犯罪に巻き込まれるリスクを軽減するには、上記のチェックを徹底しているバーチャルオフィスを選びましょう。

法人を設立する際には印鑑証明が必要

法人を設立する際は、発起人や取締役の印鑑証明が必要です。バーチャルオフィスとの契約では不要であっても、法人を設立するときには印鑑証明を準備しておく必要があります。

バーチャルオフィスには法人登記に対応しているサービスがあり、個人事業主だけでなく、法人も利用が可能です。バーチャルオフィスで法人を設立するときは、申し込みに必要か否かに関わらず、印鑑証明を準備しておきましょう。

印鑑登録の方法

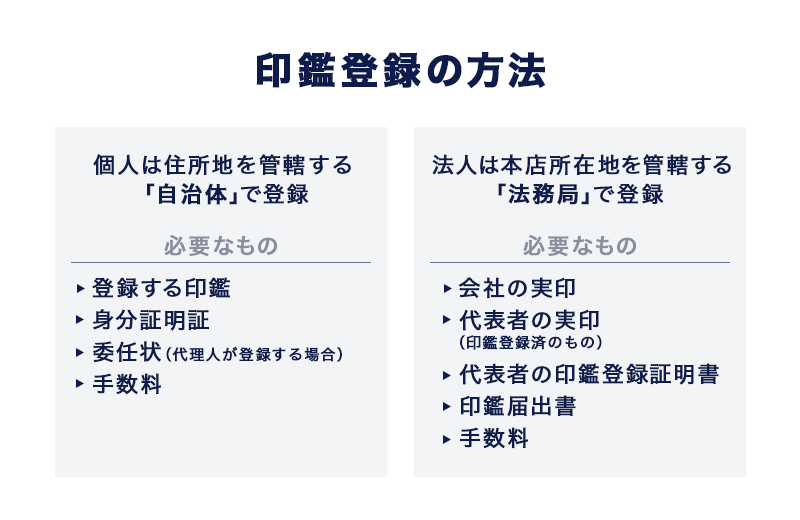

印鑑証明を取得するには、事前に印鑑登録を行っておく必要があります。以下では、印鑑登録の方法について紹介します。印鑑の登録方法は個人と法人で異なるので、それぞれの違いを把握しておきましょう。

印鑑登録に必要なもの

印鑑登録で必要なものは以下の通りです。

| 個人 | 法人 |

|---|---|

| ・登録する印鑑 ・身分証明証 ・委任状(代理人が登録する場合) ・手数料 | ・会社の実印 ・代表者の実印(印鑑登録済のもの) ・代表者の印鑑登録証明書 ・印鑑届出書 ・手数料 |

印鑑登録に必要なものは、個人と法人で異なります。法人の場合は代表者の実印や印鑑登録証明書のほか、法人の実印および印鑑届出書なども必要です。

対して個人の場合は、登録したい印鑑や身分証明証があれば簡単に登録ができます。ただし代理人に登録手続きを依頼するときは、手続きの際に委任状の提出が必要です。

個人は住所地を管轄する「自治体」で登録

個人の場合は、住所地のある自治体で印鑑の登録が可能です。登録したい印鑑と必要書類を自治体の窓口へ提出することで登録は完了し、基本的にはその場で印鑑カードが交付されます。

登録できる印鑑に法的な定めはないものの、自治体ごとに登録可能な印鑑に関して基準を定めているケースがあります。たとえば東京都新宿区では、以下のような印鑑は登録ができません。

| 東京都新宿区で登録ができない印鑑 |

|---|

| ・氏名・職業・資格などを組み合わせており、印鑑として表していないと思われるもの ・ゴム印をはじめとする変形しやすいもの ・印影の大きさが一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの ・輪郭の欠けや印面の摩耗により判読が困難なもの ・外枠なしや凹凸が逆転しているもの ・登録を受ける印鑑として適さないと区長が判断したもの |

なお、引っ越しで自宅住所が変わった場合は、旧住所で登録した印鑑証明は無効になり、引っ越し先の自治体で再登録が必要です。登録可能な印鑑の規定は自治体によって異なるので、事前にホームページや窓口で確認しておきましょう。

法人は本店所在地を管轄する「法務局」で登録

法人の場合は、本店所在地を管轄する法務局で登録します。法人の実印は設立後のさまざまなシーンで利用されることから、登記と同時に行われるのが一般的です。ただし法人の場合、登録できる印鑑に関して法律で以下のように規定が定められています。

| ・辺の長さが1cmの正方形に収まるもの、または辺の長さが3cmの正方形に収まらないものであってはならない(商業登記規則第9条第3項) ・照合に適するものでなければならない(商業登記規則第9条第4項) |

参考:商業登記規則第9条第3項、商業登記規則第9条第4項|e-Gov 法令検索

実印は長期的に使用するものになります。規定への適用だけでなく、材質やデザインも慎重に決めましょう。

特に印鑑は経年劣化によって欠けることがあります。印鑑が欠けてしまうと印鑑証明と印影が合わなくなってしまい、再登録をしなければなりません。印鑑は、できるだけ耐久性の高いチタン等で作られているものがおすすめです。

なお、令和3年の法改正により、オンライン申請で法人登記の手続きをする場合は、登記所への印鑑の届け出が任意となりました。ただし登記の手続きを書面で行うときは、従来どおり印鑑の届け出が必要です。

参考:よくあるご質問等<商業・法人登記関係>|法務局

参考:商業登記規則が改正され,オンライン申請がより便利になりました(令和3年2月15日から)|法務省

印鑑証明の発行方法

続いて、印鑑証明の発行方法について紹介します。印鑑証明は、個人と法人で発行方法が異なります。

個人は自治体の窓口やコンビニで手軽に取得可能

個人の印鑑証明は、以下のような手段で発行できます。

- 自治体の窓口

- コンビニにあるマルチコピー機

個人の印鑑証明は自治体の窓口のほか、コンビニにあるマルチコピー機で発行することも可能です(コンビニ交付サービス)。ただし、コンビニ交付サービスはすべての自治体が対応しているわけではないので、事前に公式サイトにて対応の可否をチェックしておきましょう。

参考:印鑑登録証明書は、いつ、どこで取れますか。|中央区ホームページ

参考:印鑑登録証明書がほしいとき|目黒区

法人は法務局窓口または郵送にて取得

法人の印鑑証明の発行方法は、以下の2パターンです。

- 法務局の窓口

- 郵送

法人の印鑑証明は法務局の窓口か、郵送のいずれかでしかできません。取得を急ぐときは、法務局窓口を利用しましょう。

なお、受取は窓口か郵送のみとなりますが、取得申請自体はオンラインでも可能です。窓口で請求と発行をするよりも費用が安く、窓口と郵送から取得方法を選べます。業務が忙しく、平日は法務局へ出向く時間が取れないときに便利です。

| 法務局の窓口で請求と発行をする場合 | オンライン請求を利用する場合 |

|---|---|

| 1通あたり:450円 | 窓口受取:390円 郵送受取:410円 |

参考:会社・法人代表者の印鑑証明書を取得したい方:法務局|法務局

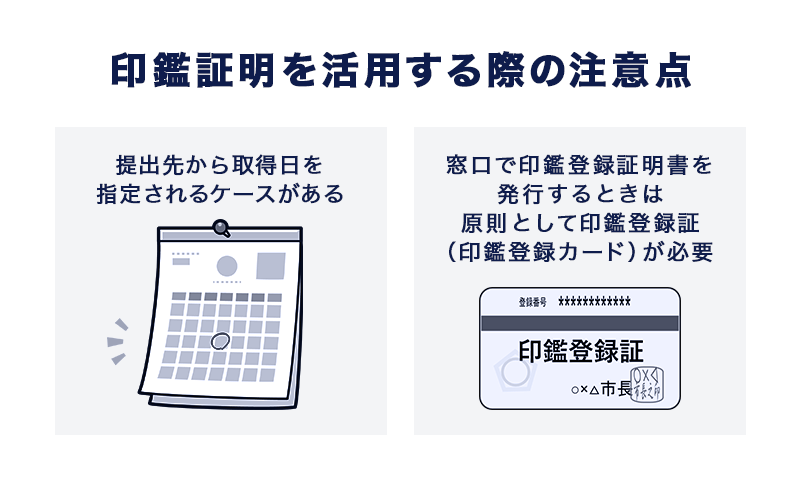

印鑑証明を活用する際の注意点

印鑑証明を取得するときは、以下の点に注意しましょう。

- 提出先から取得日を指定されるケースがある

- 窓口で印鑑登録証明書を発行するときは原則として印鑑登録証(印鑑登録カード)が必要

印鑑証明に有効期限が存在するわけではありませんが、「発行から3ヶ月以内のもの」のように、取得日が指定されるケースがあります。指定される期間はケースバイケースとなるので、印鑑証明を求められたときは事前に確認しましょう。

また、行政の窓口で印鑑証明の発行を請求する際は、原則として印鑑登録証(印鑑登録カード)の提示が必要です。印鑑登録証を提示しない場合は、印鑑証明の発行ができません。

ただし、個人の印鑑証明に関しては、印鑑登録証を提示しないときの対応が自治体によって異なります。本人であればマイナンバーカードで代用できる自治体もあるので、管轄の自治体に確認しましょう。

バーチャルオフィス1は手軽さとセキュリティの高さが魅力

バーチャルオフィスは審査がゆるいと不正利用や犯罪行為に利用されるケースがあり、信頼できる運営会社を選ぶことが大切です。犯罪者が同じ住所を使用しているとわかると、自身に落ち度がなくても取引先からの信頼性が低下し、ビジネスに支障が出るかもしれません。契約時にしっかりとした審査が実施されるバーチャルオフィスであれば、トラブルに巻き込まれるリスクを減らし、安心して利用できます。

安全性を求めるなら、セキュリティ対策が充実した「バーチャルオフィス1」の利用をぜひご検討ください。バーチャルオフィス1では、不正利用や犯罪行為の防止の観点より、eKYCによる本人確認や反社チェック、事業内容の把握を徹底しております。事業内容が不明慮な方の場合、利用をお断りしておりますので、安心してご利用ください。

またバーチャルオフィス1は、リーズナブルな価格も魅力です。予算があまり確保できない方でも月額880円+郵送費用(税込)から、手軽にご利用いただけます。

まとめ

バーチャルオフィスによっては、契約時に印鑑証明が必要な場合があります。印鑑証明とは、登録者の印鑑情報を公的に証明する書類で、不動産取引や車の購入など、身元確認が必要な場面で用いられます。最近はオンライン申し込みの普及により、印鑑証明提出の必要性は減少していますが、犯罪防止のため本人確認を徹底するバーチャルオフィスでは提出を求める可能性があります。

印鑑登録は個人なら自治体、法人は法務局で行い、発行手続きは自治体窓口やコンビニ、オンライン申請などで対応可能です。契約時には必要書類を確認し、スムーズな手続きを心がけましょう。

なお、セキュリティが充実したバーチャルオフィスを利用したいなら、「バーチャルオフィス1」がおすすめ。契約時にはeKYCによる本人確認が徹底されており、バーチャルオフィスに不安がある方でも安心してご利用いただけます。

この記事の投稿者

バーチャルオフィス1編集部

東京都渋谷区道玄坂、千代田区神田神保町、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1です。

月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館引取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。

翌年以降の基本料金が最大無料になる割引制度もございます。

■店舗一覧

バーチャルオフィス1渋谷店

東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル8B

バーチャルオフィス1神保町店

東京都千代田区神田神保町2-10-31 IWビル1F

バーチャルオフィス1広島店

広島県広島市中区大手町1-1-20

相生橋ビル7階 A号室

この記事の監修者

株式会社バーチャルオフィス1代表取締役 牧野 傑

株式会社バーチャルオフィス1 代表取締役

2022年2月に株式会社バーチャルオフィス1の代表取締役に就任。東京(渋谷)、広島にて個人事業主(フリーランス)、法人向けにビジネス用の住所を提供するバーチャルオフィスを運営している。自ら起業した経験も踏まえ、「月額880円+郵送費用」といったわかりやすさを追求したワンプランで、利用者目線に立ったバーチャルオフィスを目指している。

東商 社長ネット 株式会社バーチャルオフィス1 牧野 傑

キャリアコンサルタントドットネット 牧野傑(まきのすぐる)

Yahoo!知恵袋(株)バーチャルオフィス1牧野傑

Yahoo!知恵袋回答集