バーチャルオフィスは、さまざまな運営会社から提供されています。基本的には自分の好み、希望に合わせて選ぶことが大切ですが、運営会社に問題がないかは必ず確かめましょう。何らかの問題がある運営会社だった場合、バーチャルオフィスが閉鎖してしまったり、思わぬトラブルに巻き込まれたりする可能性があります。

そこで今回の記事では、バーチャルオフィスの選び方について、運営会社の面から詳しく解説するとともに、万が一バーチャルオフィスが閉鎖してしまったときの対処法について紹介します。

バーチャルオフィスの選び方・注意点はこちら

バーチャルオフィスとシェアオフィス・レンタルオフィスとの違いはこちら

バーチャルオフィスの運営会社をチェックすべき理由

バーチャルオフィスの運営会社に問題がないかチェックすべき理由として、以下の2点について詳しく解説します。

- 管理がずさんな運営会社と契約してしまう可能性があるから

- 運営会社が倒産(サービス終了)すると手間・費用が発生するから

管理がずさんな運営会社と契約してしまう可能性があるから

1つ目の理由は、「管理がずさんな運営会社と契約してしまう可能性があるから」です。本来、バーチャルオフィスは犯罪に悪用されやすい性質を有するビジネスであり、犯罪収益移転防止法などの法律により厳しい規制が設けられています。

そのため、契約にあたっては厳重な審査を行うとともに、契約者の個人情報が流出しないよう、万全のセキュリティ対策を講じなくてはいけません。

しかし、管理がずさんな運営会社だった場合、このあたりの対策が雑になっている可能性が高くなります。知らないうちに個人情報が流出していたり、そのバーチャルオフィス自体が詐欺グループに使われるなど、犯罪に悪用されたりするかもしれません。

バーチャルオフィスを契約する前には、サービスの内容だけでなく運営会社の口コミや評判も調べておきましょう。すべて鵜呑みにする必要はありませんが、あまりにネガティブな声が多い場合は、その運営会社のバーチャルオフィスは避けておくほうが無難です。

運営会社が倒産(サービス終了)すると手間・費用が発生するから

2つ目の理由は、「運営会社が倒産(サービス終了)すると手間・費用が発生するから」です。仮に、バーチャルオフィスの運営会社が倒産した場合、借りていた住所をそのまま使うことはできません。自分で新しいバーチャルオフィスやレンタルオフィス、賃貸オフィスなど、移転先を見つける必要があります。

良心的な会社であれば、後継サービスや協力会社の紹介などフォローがあるかもしれませんが、悪質なケースだとそのようなフォローもなく、半ば”夜逃げ”のような形になることがあります。

いずれにしても、移転登記手続きを行うとともに、Webサイトや名刺などに使っていた住所を変更しなければなりません。運営会社がバーチャルオフィス事業から撤退する場合も同様です。

また、バーチャルオフィスから別の拠点に移転する場合、郵便局の転居・転送サービスは使えない点に注意しましょう。郵便法との兼ね合いにより、郵便局の転居・転送サービスは「居住の実態がある住所」を対象としています。一般的な転居ではないバーチャルオフィスから別の住所への移転であった場合、郵便局の転居・転送サービスは使えません。

つまり、バーチャルオフィスは物理的な居住実体がない住所であることから、解約後に旧住所に郵便物が届いても、すべて「宛先なし」として返送されます。取引先へのフォローなど、調整作業に割く時間を省くためにも、なるべく倒産や閉鎖の心配がない運営会社を選ぶことが大切です。

もしバーチャルオフィスが閉鎖したら?利用者が取るべき対応とは

運営会社の実態をしっかりと調べずに契約してしまった場合、突然の事業終了や倒産などの理由により、予期せぬタイミングで閉鎖する可能性は高くなります。

万が一バーチャルオフィスの閉鎖に直面した場合は、以下の流れで対応を進めましょう。

- 具体的な閉鎖期日を確認する

- 閉鎖したバーチャルオフィスの代わりになる住所を探す

- 必要な住所変更を順に済ませる

- 取引先に閉鎖による住所変更の旨を伝える

- 固定電話番号を使っていた場合は手続きをする

①具体的な閉鎖期日を確認する

まずは、バーチャルオフィスを通じて借りていた住所がいつまで利用できるのか、具体的な閉鎖期日を確認しましょう。利用できる期間に猶予があるかどうかで、次の行動に移すスピードが変わります。

万が一悪質なケースで突然バーチャルオフィスが閉鎖してしまった場合は、ほとんど猶予がありません。なかには、突然運営会社と連絡が取れなくなったり、事務所があるはずの住所に出向いたら閉鎖されていたりなど、より深刻な状況も考えられます。そのような場合は、ただちに次の対応を進めましょう。

②閉鎖したバーチャルオフィスの代わりになる住所を探す

次に、閉鎖したバーチャルオフィスの代わりになる住所を探しましょう。別のバーチャルオフィスを探して契約する方法や、賃貸オフィスやレンタルオフィス、シェアオフィスなど物理的なスペースがあるオフィスを契約する方法があります。

ただし、物理的なスペースがあるオフィスに関しては、希望に叶う物件がタイミングよく出てくるとは限りません。特に賃貸オフィスは物件を決めてから移転が完了するまでに時間がかかるので、スケジュールに注意しましょう。

③必要な住所変更を順に済ませる

代替の住所が見つかったら、住所変更の手続きを進めます。必要な手続きは個々人もしくは各社によって異なりますが、少なくとも以下の手続きが必要です。

- 名刺・パンフレット・Webサイト上にある住所の変更

- 労働局への届出

- (法人の場合は)本店移転登記

- 国税・都道府県税事務所・市区町村役場への届出

- 銀行や信用金庫など金融機関への届出

- 年金事務所への届出

上記の手続きのなかで、本店移転登記は非常に重要な手続きなので、最優先で進めましょう。

④取引先に閉鎖による住所変更の旨を伝える

取引先に、バーチャルオフィス閉鎖による住所変更の旨をなるべく早く伝えましょう。特に、請求書などの書類を紙ベースでやり取りしている取引先の場合は、変更後の住所を伝えておかないと届きません。③の手続きを進めると同時に、速やかに住所変更の旨を伝えることが大切です。

⑤固定電話番号を使っていた場合は手続きをする

閉鎖するバーチャルオフィス経由で固定電話番号を使っていた場合は、通信事業者に問い合わせを行い、その内容次第でしかるべき対応が必要です。

バーチャルオフィスが外部連携業者のサービスなど、運営会社とは切り離されたサービスを通じて固定電話番号を提供していたのであれば、同じ番号を継続して使える可能性があります。しかし、犯罪収益移転防止法との兼ね合いで、市外局番が変わる形での移転となる場合は、継続して使うことができません。

また、バーチャルオフィス運営会社が独自で固定電話の番号を提供していた場合は、閉鎖により強制的に解約扱いになるケースが多いでしょう。

以下の記事でバーチャルオフィスと固定電話番号の関係について解説しているので、参考にしてください。

そもそも閉鎖しそうにない運営会社を選ぶのが重要

バーチャルオフィスで借りた住所が突然使えなくなるリスクを避けるためには、そもそも閉鎖しそうにない運営会社を選ぶことが重要です。

もちろん、バーチャルオフィスの閉鎖などやむを得ない理由を含め、事業に利用する住所を変更することはできますが、煩雑な手続きを経る必要があるうえに、取引先などの関係者にも大きな影響が及び兼ねません。

不本意な住所変更をできる限り避けるためにも、バーチャルオフィスを選ぶ際は「閉鎖しそうにない運営会社かどうか」を選択基準のひとつにしましょう。

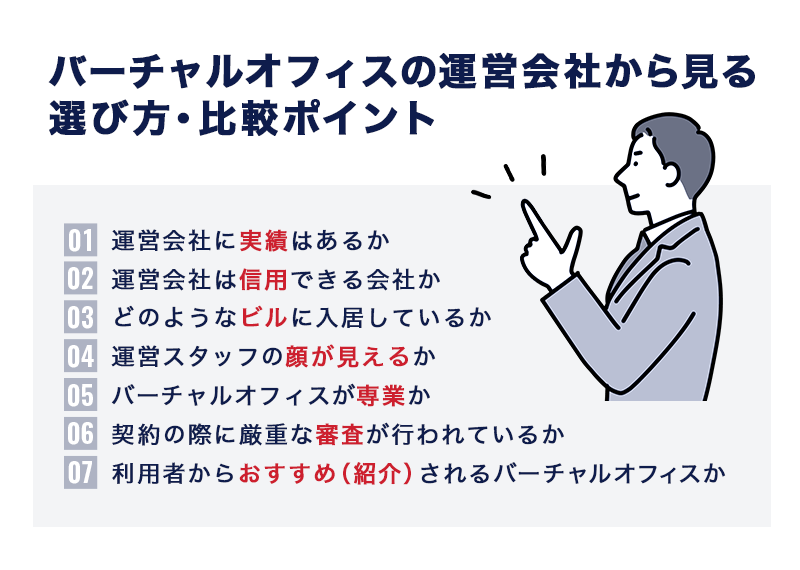

バーチャルオフィスの運営会社から見る選び方・比較ポイント7選

バーチャルオフィスの運営会社が信頼できるか、倒産やサービス終了の心配がないかは、さまざまな点から見極めなくてはいけません。そこで、チェックすべきポイントとして、以下の7点について詳しく解説します。

- 運営会社に実績はあるか

- 運営会社は信用できる会社か

- どのようなビルに入居しているか

- 運営スタッフの顔が見えるか

- バーチャルオフィスが専業か

- 契約の際に厳重な審査が行われているか

- 利用者からおすすめ(紹介)されるバーチャルオフィスか

①運営会社に実績はあるか

1つ目のポイントは「運営会社に実績はあるか」です。実際のところ、運営会社の倒産リスクを見極めるのは、上場会社でもない限りはかなり難しいかもしれません。

そのため、バーチャルオフィス事業における実績に着目してみましょう。以下の指標に注目してみれば「今後、バーチャルオフィス事業が続いていきそうか」がつかめるはずです。

- 顧客満足度

- 契約更新率

- バーチャルオフィス事業の運営期間

②運営会社は信用できる会社か

2つ目のポイントは「運営会社は信用できる会社か」です。信用面の尺度としてわかりやすい指標として、資本金の額が挙げられます。1,000万円以上あれば資金面で安定しているといえますが、下回っていても信頼に足る会社もあるので、あくまでひとつの尺度として考えてください。

信頼に足る会社かどうかを判断するためには、スタッフの対応にも着目してみましょう。誠実に対応してくれるスタッフがいれば、安心してバーチャルオフィスを契約できます。反対に、スタッフの対応に不満を覚える口コミがあまりに多い場合は、対応に問題がある可能性があるため、選ばないほうが無難です。100%正確な情報を確認するのは困難ですが、コーポレートサイトやSNSをチェックして検討する際の参考にしましょう。

③どのようなビルに入居しているか

3つ目のポイントは「どのようなビルに入居しているか」です。実際のところ、バーチャルオフィスのサービスを自社ビルを通じて提供している運営会社はそう多くはありません。

そのため、自社ビルであることにこだわる必要はありませんが、あまりに老朽化が進んでいたり、治安が悪い場所にあったりするビルは避けたほうが無難です。それだけ条件の悪いビルしか借りられないということは、運営会社自体に何らかの問題がある可能性を否定できません。

どのようなビルに入居しているかを確かめるためにも、可能であれば現地に一度出向いてみましょう。遠方などの理由で現地まで行くのが難しい場合は、Googleストリートビューを使って外観をチェックできます。

④運営スタッフの顔が見えるか

4つ目のポイントは、「運営スタッフの顔が見えるか」です。高額な買いものをしたり、住む家を借りたりするときに「担当者が信頼できるか」を決め手にする人は一定数いるでしょう。信頼できる人から買うことができれば、満足のいく意思決定ができると考えられるためです。

そのあたりを認識している事業者は、スタッフに「顧客からの信頼を得る」ことの重要性を伝えているでしょう。

これと同じで、優れたバーチャルオフィスは「顧客から信頼を得ること」を重要な目標に掲げ、そのための施策を講じています。ブログの著者や監修者として顔を出したり、責任を持って正しい情報を発信する姿勢があったりするなら、そのバーチャルオフィス運営会社は信頼に足るはずです。

弊社代表、久田敦史について▼

株式会社ナレッジソサエティ代表取締役 久田敦史の記事一覧

⑤バーチャルオフィスが専業か

5つ目のポイントは「バーチャルオフィスが専業か」という点です。バーチャルオフィスのみを営む場合だけでなく、シェアオフィスやレンタルオフィスなどの、オフィスサービスに特化している場合も含みます。

さまざまな運営会社がバーチャルオフィスを提供していますが、オフィスサービスとはまったく異なるサービスと兼業でバーチャルオフィスを運営している会社もあるのが実情です。しかしこのような会社の場合、成果が出せないと、あっさりバーチャルオフィス事業から撤退してしまうかもしれません。

できるだけ同じバーチャルオフィスを使い続けるためにも、オフィスサービス専業で事業を展開している運営会社を選ぶのが好ましいでしょう。

⑥契約の際に厳重な審査が行われているか

6つ目のポイントは、「契約の際に厳重な審査が行われているか」です。審査がゆるかった場合、社会通念上問題のある事業者が紛れ込んでしまい、犯罪に巻き込まれる可能性や、最悪の場合は利用者自身が法的責任を問われる危険性があります。

本来、バーチャルオフィスは犯罪収益移転防止法による規制を受ける業種であり、厳密な審査を経ないと利用できません。トラブルに巻き込まれないためにも、以下の措置を取っているかをしっかり確認しておきましょう。

- eKYC(※)による犯罪収益移転防止法に基づいた本人確認を行っている

- 事業内容を把握して公序良俗に反する事業は入会させない

※電子本人確認(electronic Know Your Customer)の略称で、オンライン上で本人確認を完結するための技術のこと。

⑦利用者からおすすめ(紹介)されるバーチャルオフィスか

7つ目のポイントは「利用者からおすすめ(紹介)されるバーチャルオフィスか」です。そのバーチャルオフィスが本当に優れているかは、実際に利用している人に聞いてみれば、すぐにわかります。

利用者がおすすめしてくるほどのバーチャルオフィスであれば、サービスの質に特段問題がない可能性が高いです。安心して利用できるバーチャルオフィスを選びたいなら、周囲の意見を参考にしてみましょう。

バーチャルオフィス1は豊富な実績と厳重な審査で安心

弊社バーチャルオフィス1は、バーチャルオフィス専業の会社です。多くの法人代表者および個人事業主のお客様に継続してご利用いただいております。また、契約にあたっては厳重な審査を実施しておりますので、トラブルの心配なく、安心してご利用いただけます。

さらに、情報発信にも力を入れており、代表取締役の牧野傑をはじめ、各店のスタッフがブログを執筆中です。「正しい情報を必要な人にお届けする」という姿勢のもと、弁護士・税理士などの専門家の先生方による監修も受けています。

バーチャルオフィスの選び方がわからなくて不安を覚えているようでしたら、スタッフが丁寧にご説明いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

まとめ

バーチャルオフィスは便利なサービスですが、犯罪に悪用されやすい性質もあるため、運営会社に問題があるとトラブルが起きやすいのも事実です。またトラブルこそなくても、運営会社がバーチャルオフィス事業から撤退したら、事業で使う住所の変更を余儀なくされます。

トラブルに巻き込まれず、できるだけ長くバーチャルオフィスを使うためにも、選ぶ際は運営会社にも着目してみましょう。

この記事の投稿者

バーチャルオフィス1編集部

東京都渋谷区道玄坂、千代田区神田神保町、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1です。

月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館引取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。

翌年以降の基本料金が最大無料になる割引制度もございます。

■店舗一覧

バーチャルオフィス1渋谷店

東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル8B

バーチャルオフィス1神保町店

東京都千代田区神田神保町2-10-31 IWビル1F

バーチャルオフィス1広島店

広島県広島市中区大手町1-1-20

相生橋ビル7階 A号室

この記事の監修者

株式会社ナレッジソサエティ 代表取締役 久田敦史

バーチャルオフィス・シェアオフィスを通して1人でも多くの方が起業・独立という夢を実現し、成功させるためのさまざまな支援をしていきたいと考えています。企業を経営していくことはつらい面もありますが、その先にある充実感は自分自身が経営をしていて実感します。その充実感を1人でも多くの方に味わっていただきたいと考えています。

2013年にジョインしたナレッジソサエティでは3年で通期の黒字化を達成。社内制度では週休4日制の正社員制度を導入するなどの常識にとらわれない経営を目指しています。

一児のパパ。趣味は100キロウォーキングと下町の酒場めぐり。

【学歴】

筑波大学中退

ゴールデンゲート大学大学院卒業(Master of Accountancy)

【メディア掲載・セミナー登壇事例】

起業家にとって必要なリソースを最大限に提供するシェアオフィス

嫌われるNG行動はこれ!覚えておきたいシェアオフィスやコワーキングスペースのマナー

“バーチャルオフィス” “シェアオフィス” “レンタルオフィス”どれを選んだらいいの? 〜ナレッジソサエティ久田社長に聞いてみた

複業人事戦略会議 #2 ~週休4日制正社員!?多様な働き方が生む効果とは?~

ここでしか聞けない、創業現場のリアル(東京都中小企業診断士協会青年部主催)

起業を目指す若者へ「週休4日制」の提案

社内勉強会レポート

ストリートアカデミー 久田敦史

Yahoo知恵袋

法人カード調査部

バーチャルオフィス1