-

バーチャルオフィスのビル名が変わったり、移転したりしたときのリスクはなんでしょうか?

-

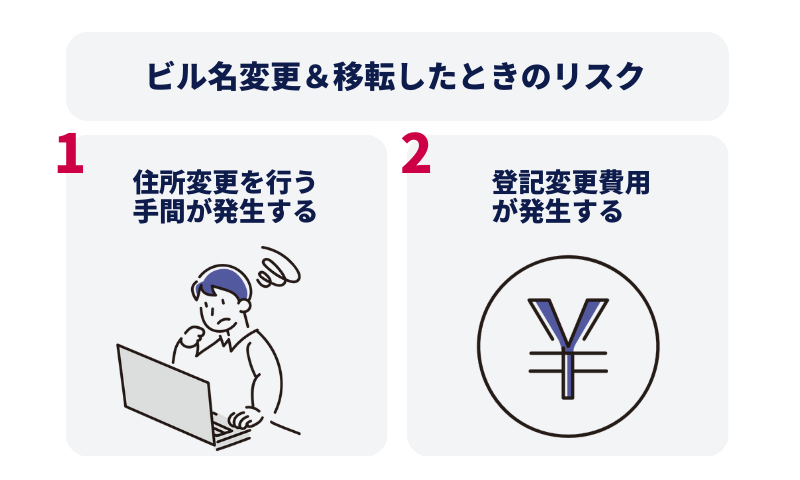

バーチャルオフィスのビル名が変わったり移転してしまうことで、発生するリスクは以下の2つです。

- HP・名刺・開業届・登記など、各種住所変更をする手間が発生する

- 法人登記している場合、登記変更にかかる費用が発生する

バーチャルオフィスを契約し、事業用の住所として借りていた住所が、ビルの売買等や移転など、外的要因により変わる可能性は十分にあります。このような場合、利用者も事業用の住所が変わる以上、定款の変更やWebサイト・名刺の変更などの対応を迫られるかもしれません。

本記事では、バーチャルオフィスの運営会社が借りているビルの名称・住所の変更が起きた場合、利用者に及ぶ可能性がある影響や対策について詳しく解説します。

バーチャルオフィスのビル名が変更になるリスク

前提として、バーチャルオフィスの運営会社が自社ビルを建て、その住所を事業用として貸し出すケースは非常に少なくなっています。運営会社が、ビルの所有者である不動産会社などの法人、もしくは個人と賃貸借契約を結ぶ形態が一般的です。そのため、バーチャルオフィスの運営会社が意図しない、関与できないところで、そのビルの名称が変わる可能性は十分にあります。

万が一、ビルの名称が変わった場合、バーチャルオフィスを通じて利用できる住所も変わる可能性は否めません。当然、定款の変更やWebサイト、チラシの書き換えなど、多方面に影響が及びます。さらに、これらの変更作業にかかる費用を運営会社が負担してくれることは極めて少ないでしょう。相応の出費が伴うことに注意が必要です。

事例:オーナーチェンジによりビル名が変更になった

所有者の変更=オーナーチェンジにより、バーチャルオフィス運営会社が入居するビル名が変わった事例を紹介します。

A社は、東京都内の雑居ビル「〇〇坂Bビル」に入居し、バーチャルオフィス事業を営む会社です。立地の良さやサービスの充実度が利用者に高く評価され、業績は順調に伸びていました。東京都内だけでなく、大阪・広島などビジネスが盛んな他の大都市への出店など、さらなる事業の拡大を検討していたところ、予想外の事態が発生しました。

A社が借りていたビルの所有者であったB社が、業務合理化の一環としてそのビルを同業他社のC社に売却。ビル名は「〇〇坂Cビル」に変更することが発表され、A社も利用者に貸し出す住所の変更を余儀なくされました。

ビル自体が使えなくなる可能性もある

オーナーチェンジによってビル名が変更になるだけであれば、まだ影響は浅いといえるでしょう。ビルの築年数によっては、老朽化による取り壊しにより、バーチャルオフィス運営会社が退去を余儀なくされる可能性もあることに注意が必要です。

このような場合、利用者が使える住所が変更になったり、バーチャルオフィス運営会社自体が事業から撤退したりなど、何らかの影響が及ぶ可能性はあります。

バーチャルオフィスが移転してしまうリスクがある

可能性としては低いですが、ビル自体が移転することで住所の変更を余儀なくされることがあります。たとえば、再開発事業の対象区域にあるビルが立ち退きを余儀なくされ、近隣の別の場所で同じ名称のビルを再度建てたとしましょう。

この場合、バーチャルオフィス運営会社が移転後のビルに再度入居する場合でも、利用できる住所の変更は避けられません。

賃貸オフィスでも同じことは起きうる

ここまではバーチャルオフィスの場合を念頭に話を進めてきましたが、実は賃貸オフィスの場合も同じことは起こりえます。ビルの所有者が変わったり、再開発による立ち退き等で移転を余儀なくされたりした場合、やはり本店所在地や外部公開用の住所を変えることになるでしょう。

バーチャルオフィスでも、賃貸オフィスでも、利用者・入居者はあくまで「その建物や住所を借りている立場」に過ぎません。賃貸オフィスを借りている場合でも、ビルの所有者の都合による名称や住所の変更まではコントロールできないと考えましょう。

バーチャルオフィスのビル名が変わる&移転したときのリスクとは

バーチャルオフィスの契約により借りられる住所と関連した、ビル名の変更や移転により発生するリスクとして、以下の2点が考えられます。

- 各種住所変更の手間が生じる

- 法人登記している場合、登記変更にかかる費用が発生する

予想外の費用が生じたり、作業に時間を要したりすることがあるため、注意が必要です。

各種住所変更の手間が生じる

まず、事業用として借りている住所のビル名が変わることに伴い、表記が変更になります。そうなると、以下の対応をしなくてはいけません。

- 会社のWebサイトやネットショップの連絡先として記載している住所の変更

- 名刺やチラシ、封筒などの紙媒体に記載している住所の変更

- 法人登記において本店所在地として利用していた場合は変更の登記

会社のWebサイトやネットショップの連絡先として記載している住所の変更だけであれば、あまり手間はかからないかもしれません。しかし、名刺やチラシ、封筒などの紙媒体に住所を記載していた場合は、印刷のし直しやシールによる修正などの対応を迫られます。当然、相応の時間と費用が必要になることに注意しなくてはいけません。

また、法人登記において本店所在地として利用していた場合は、変更の登記が必要になる以上、相応の時間と費用が生じます。

なお、個人事業主かつバーチャルオフィスで借りた住所を開業届上の納税地にしていた場合、ビル名が変更になっただけであれば開業届を出し直す必要はありません。次に確定申告をする際にビル名が変更になった旨を確定申告書の備考欄に記入する形で、手続きを済ませられます。

法人登記している場合、登記変更にかかる費用が発生する

先述した通り、バーチャルオフィスで借りた事業用の住所を本店所在地として法人登記していた場合、ビル名の変更に伴い登記内容を変更しなくてはいけません。

ビル自体が移転せず、単に名称が変わっただけであれば、手数料=登録免許税は3万円で済みます。しかし、ビル自体が移転し、かつ名称が変わった場合は移転後の住所地によっても扱いが異なることに注意が必要です。

まず、同じ区内もしくは異なる区であっても管轄する法務局が同じであれば、管轄内移転として扱われます。提出する本店移転登記申請書は1通となり、登録免許税として3万円を払えば問題ありません。

一方、異なる区かつ管轄する法務局が異なる場合、管轄外移転として扱われます。移転前・移転後の法務局に、それぞれ本店移転登記申請書の提出が必要です。そのため、2通の本店移転登記申請書を提出する必要があることから、6万円(3万円×2通)の登録免許税を払わなくてはいけません。

本店移転登記について詳しくはこちら▼

バーチャルオフィスのビル名&移転による住所変更リスクに備えるポイント

ビル名の変更、ビル自体の移転によって、バーチャルオフィスの契約者が利用できる住所が変わる可能性は十分にあります。あくまでバーチャルオフィス運営会社とビルの所有者に起因する問題である以上、完全には防ぎきれませんが、ある程度自衛することは可能です。

ここでは、自衛策=バーチャルオフィスで利用できる住所の変更に備えるポイントとして、以下の5点について解説します。

- 名前が変わりやすいビルを避ける

- 定期借家契約に注意する

- 法人登記の仕方を工夫する

- 定款の書き方を工夫する

- 近隣のバーチャルオフィスを把握しておく

1.名前が変わりやすいビルを避ける

バーチャルオフィスで利用できる住所の変更に備える1つ目のポイントは、「名前が変わりやすいビルを避ける」ことです。あくまで一般的な傾向に過ぎませんが、投資目的の不動産ファンドが所有するビルは、他の建物と比較して名前が変わりやすい傾向にあります。

なお、ビルを含めた不動産の所有者は、登記簿謄本を確認すれば容易に調べることが可能です。どこまで答えてもらえるかはケースバイケースですが、契約前にバーチャルオフィスの運営会社に問い合わせてみましょう。

2.定期借家契約に注意する

前述したように、バーチャルオフィスの運営会社はビルの所有者と賃貸借契約を結んだうえで事業を展開するのが一般的な流れとなっています。そこで問題になるのが「不動産会社など、ビルの所有者と結んでいる賃貸借契約の形態」です。

ビルを含めた不動産の賃貸借契約は、さらに定期借家契約と普通借家契約に分類できますが、両者には大きな違いがあります。

| 項目 | 定期借家契約 | 普通借家契約 |

| 契約方法 | 公正証書等の書面 | 口頭、書面 |

| 更新の有無 | 期間満了により終了、更新なし(ただし両者が合意すれば再契約できる) | 正当事由がない限りは更新される |

| 期間を1年未満とする建物の賃貸借の効力 | 有効 | 無効(期間の定めのない賃貸借とみなされる) |

| 賃料の増減請求 | 特約が定めるところによる | 特約にかかわらず、請求できる |

参考:定期借家制度(定期建物賃貸借制度)をご存じですか…?|国土交通省

バーチャルオフィスの運営会社と、ビルの所有者との間で交わされている賃貸借契約が普通借家契約であれば、住所が変わるリスクは比較的低いといえます。運営会社が甚大なトラブルを起こしたなどの特殊な事情がない限り、賃貸借契約は問題なく更新されていく可能性が高いためです。

一方、交わされている賃貸借契約が定期借家契約である場合、途中で借りている住所が使えなくなるリスクは高くなります。賃貸借契約には期限が設けられている以上、期限終了後に再契約ができなければ、最終的には運営会社が退去せざるを得ないためです。

なお、借りているのが建物ではなく、土地であった場合は、「定期借地契約」「普通借地契約」と呼び方が変わります。バーチャルオフィスではありませんが、定期借地契約が原因で退去・営業終了を余儀なくされた事例として、都心部にあった人気スパ施設の事例を紹介しましょう。

そのスパ施設は、さまざまな観光地や見本市会場へのアクセスも良いことから、開業以来人気を博してきました。しかし、土地の所有者であるそのスパ施設があった自治体と結んでいたのが定期借地契約であったため、最終的には契約が更新できず営業終了を余儀なくされました。

本事例はあくまで土地を対象にしたもので、建物の契約が前提となるバーチャルオフィスの話とはやや異なる部分もあります。しかし、定期借地契約と同様、定期借家契約も「契約を更新できなければその土地・建物を使い続けられなくなる」ことに変わりはありません。

このようなトラブルに巻き込まれるリスクを低くするためには、契約前にバーチャルオフィス運営会社のスタンスを確認しておくことが大切です。

しかし、定期借家契約か否かを含め、ビルの所有者と結んでいる契約の詳細については、守秘義務を理由に教えてもらえない可能性があります。とはいえ、「定期借家契約は結ばない方針を取っている(つまり、普通借家契約を結ぶ方針である)」など、基本的なスタンスであれば確認できる余地はあります。実際にどれだけ答えてもらえるかは未知数の部分がありますが、契約を結ぶ前にバーチャルオフィスの運営会社に質問してみましょう。

バーチャルオフィス1は普通賃貸借契約を結んでおり、ビルの建替え等がない限りオーナー側から退去をもとめられることはないようにリスクヘッジを行っております。

3.法人登記の仕方を工夫する

バーチャルオフィスで利用できる住所の変更に備える3つ目のポイントは、「法人登記の仕方を工夫する」ことです。

実は、法人登記をする際の本店所在地の住所は番地まででも問題ありません。つまり、ビル名を記載しないことは理論上可能となります。ただし、法人登記された本店所在地の住所が番地までであった場合、具体的なビル名がわからないことにより、遅延や宛先不明による返送などのトラブルが起きがちです。

また、運営会社によっては、バーチャルオフィスの住所を本店所在地として法人登記に用いる際は、ビル名・号室を入れるよう義務付けていることがあります。このあたりは個々の運営会社によって方針が異なるので、規定を確認したうえで対応しましょう。

バーチャルオフィス1では、郵便物ができるだけミスなく届くことを優先しているため、ビル名・階数・部屋番号を含めて法人登記を行うよう、規約で定めています。

4.定款の書き方を工夫する

バーチャルオフィスで利用できる住所の変更に備える4つ目のポイントは、「定款の書き方を工夫する」ことです。定款とは、会社の基本情報や規則などが記載された書類のことで、法人登記にあたっては必ず作成し、公証人による認証を受けなくてはいけません。

また、定款を作成する際に、必ず記載が必要な会社の本店所在地に関しては、「〇〇県〇〇市」までの記載にとどめることも可能です。つまり、町名、ビル名など細かい事項を記載しなければ、仮にバーチャルオフィスを通じて借りられる住所に変更があっても、定款を変更する必要はありません。

たとえば、定款を作成する際に本店所在地の記載を「東京都渋谷区」までにし、その後渋谷区内で移転した場合は、定款を変更しなくても済むことになります。

5.近隣のバーチャルオフィスを把握しておく

バーチャルオフィスで利用できる住所の変更に備える5つ目のポイントは、「近隣のバーチャルオフィスを把握しておく」ことです。結局のところ、事前にどんなに対策をしても、自分が使っているバーチャルオフィスがいつ移転・廃業するかはわかりません。あくまでバーチャルオフィスの運営会社とビルの所有者との間の問題である以上、100%コントロールできる要素ではないと考えましょう。

「いつかその住所が使えなくなることもあり得る」ととらえ、普段から近隣のバーチャルオフィスの情報を把握しておくことも大切です。また、定款における本店所在地を都道府県・市区町村名までにとどめておけば、仮に利用していたバーチャルオフィスが移転・廃業しても、同じ市区町村内のバーチャルオフィスにスムーズに移転できます。

取引先や顧客への連絡、Webサイトやチラシの住所表示の変更は避けられませんが、少なくとも定款を変更する必要はありません。さらに、管轄する法務局も同じであれば、登録免許税も3万円で抑えられる可能性が高いこともメリットといえます。

バーチャルオフィスの変更を余儀なくされた場合の選び方

ビル名変更、遠方への移転、運営会社の事業撤退などやむを得ない理由でバーチャルオフィスの変更を余儀なくされる可能性もあります。良心的な運営会社であれば、別のバーチャルオフィスへの紹介などのフォローをしてくれることがありますが、実際にフォローが受けられるかはケースバイケースです。

特段フォローが受けられない場合は、なるべく早めに別のバーチャルオフィスを探し、契約を済ませましょう。なお、バーチャルオフィスを選ぶ際は、トラブルを回避して快適に使うためにも、以下の点に着目することが大切です。

- サービス内容に満足できるか

- 起業に関するサポートがあるか

- 解約条件に問題はないか

- 利用規約が明確にされているか

- 問い合わせに対する返信のスピードに問題はないか

- そのバーチャルオフィスならではの強みがあるか

- 窓口等に郵便物を引き取りに行く場合アクセスに問題はないか

- 契約前にオフィスの内覧ができるか

- 設備、セキュリティに問題はないか

- 入居している建物、ビルの状態に問題はないか

まとめ

バーチャルオフィスを利用していると、利用者の意図とは関係ない事情でビル名が変更になったり、都市開発等の理由で住所変更が行われたりすることは十分あり得ます。定款を作成する際の本店所在地を「〇〇県〇〇市」などの表記にとどめる、なるべく普通借家契約を結んでいるバーチャルオフィスを選ぶなど、自衛策を講じておくことは大切です。

しかし、ビル名や住所変更はあくまでバーチャルオフィスの運営会社と、不動産会社などの第三者との問題である以上、自衛策を講じても及ばない可能性はあり得ます。「ビル名や住所の変更は普通にあり得ること」と割り切って、常日頃から近隣のバーチャルオフィスについても入念にリサーチしておきましょう。

▼そのほかバーチャルオフィスで起こりうるトラブルと対策を知りたい方は、下記記事をご覧ください。

この記事の投稿者

バーチャルオフィス1編集部

東京都渋谷区道玄坂、千代田区神田神保町、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1です。

月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館引取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。

翌年以降の基本料金が最大無料になる割引制度もございます。

■店舗一覧

バーチャルオフィス1渋谷店

東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル8B

バーチャルオフィス1神保町店

東京都千代田区神田神保町2-10-31 IWビル1F

バーチャルオフィス1広島店

広島県広島市中区大手町1-1-20

相生橋ビル7階 A号室

この記事の監修者

株式会社ナレッジソサエティ 代表取締役 久田敦史

バーチャルオフィス・シェアオフィスを通して1人でも多くの方が起業・独立という夢を実現し、成功させるためのさまざまな支援をしていきたいと考えています。企業を経営していくことはつらい面もありますが、その先にある充実感は自分自身が経営をしていて実感します。その充実感を1人でも多くの方に味わっていただきたいと考えています。

2013年にジョインしたナレッジソサエティでは3年で通期の黒字化を達成。社内制度では週休4日制の正社員制度を導入するなどの常識にとらわれない経営を目指しています。

一児のパパ。趣味は100キロウォーキングと下町の酒場めぐり。

【学歴】

筑波大学中退

ゴールデンゲート大学大学院卒業(Master of Accountancy)

【メディア掲載・セミナー登壇事例】

起業家にとって必要なリソースを最大限に提供するシェアオフィス

嫌われるNG行動はこれ!覚えておきたいシェアオフィスやコワーキングスペースのマナー

“バーチャルオフィス” “シェアオフィス” “レンタルオフィス”どれを選んだらいいの? 〜ナレッジソサエティ久田社長に聞いてみた

複業人事戦略会議 #2 ~週休4日制正社員!?多様な働き方が生む効果とは?~

ここでしか聞けない、創業現場のリアル(東京都中小企業診断士協会青年部主催)

起業を目指す若者へ「週休4日制」の提案

社内勉強会レポート

ストリートアカデミー 久田敦史

Yahoo知恵袋

法人カード調査部

バーチャルオフィス1