公認会計士は、バーチャルオフィスを事務所として開業が可能です。公認会計士の開業でバーチャルオフィスを活用することで、オフィスコストを抑えながら、一等地の住所で事業を展開できるでしょう。

本記事では、公認会計士がバーチャルオフィスで開業するメリットや注意点、自宅住所で開業すべきでない理由などについて詳しく解説します。

なお、公認会計士は税理士登録をすることで税理士としての仕事ができますが、今回は公認会計士の業務のみで開業するケースについて解説します。税理士はバーチャルオフィスのみで開業できず、公認会計士とは取り扱いが異なる点に注意しましょう。

バーチャルオフィスとは

バーチャルオフィスとは、事業に必要な住所をレンタルできるサービスです。バーチャルオフィスの住所は、名刺やWebサイトに記載したり、本店所在地として登記したりできます。詳しくは後述しますが、公認会計士登録の住所にも利用可能です。

物理的なオフィススペースは借りられませんが、その分、安価にサービスを利用できる点が魅力です。また、バーチャルオフィスによっては、以下のようなサービスを提供しています。

- 貸会議室の設置

- 郵便物の転送

- 電話転送・代行

- 各種専門家の紹介

これらの特性から、バーチャルオフィスは一等地で信頼性の高い住所を利用したい方に最適です。

バーチャルオフィスの基本情報について詳しくはこちら▼

公認会計士はバーチャルオフィスでも開業できる

公認会計士は、バーチャルオフィスを利用して開業することが可能です。

前提として、本記事における公認会計士の開業とは、公認会計士協会に「公認会計士開業登録申請書」を提出し、公認会計士名簿に登録する手続きのことです。登録と同時に自ら事業を営む場合はもちろん、他の会計事務所などに勤務する場合も、公認会計士名簿への登録によって開業したことになります。

他の会計事務所などでの勤務を経てから独立する場合は、すでに開業した公認会計士の登録情報の変更と考えられます。一般的な「開業」とは言葉の定義が異なる点に留意しましょう。

税理士を含む一部の士業では、登録要件として物理的な事務所の設置が義務づけられている場合があります。しかし公認会計士の場合、事務所に関する具体的な登録要件はなく、物理的なスペースがないバーチャルオフィスでも開業が可能です。実際に、自宅を執務スペースとし、バーチャルオフィスを公認会計士名簿上の事務所の住所として開業している例はあります。

以下では、公認会計士が開業するための要件や費用について詳しく解説します。

公認会計士が開業するための要件

公認会計士を名乗り、独占業務に従事するためには、公認会計士協会へ公認会計士開業登録申請を行い、公認会計士名簿に登録される必要があります。以下では、公認会計士が開業登録を行うための要件や申請手続きについて解説します。

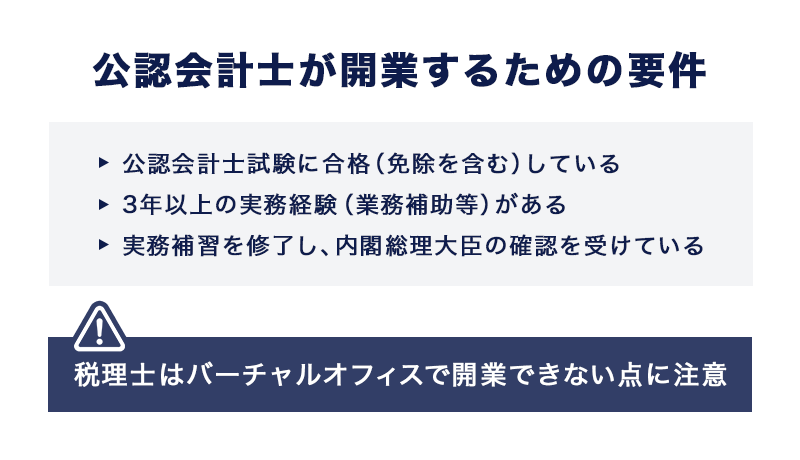

公認会計士が開業登録を行うための要件

公認会計士として業務を行うためには、以下のすべての要件を満たしたうえで、公認会計士名簿に登録される必要があります。

- 公認会計士試験に合格(免除を含む)している

- 3年以上の実務経験(業務補助等)がある

- 実務補習を修了し、内閣総理大臣の確認を受けている

実務経験には「業務補助」と「実務従事」があり、両方を経験している場合は期間を通算できます。実務経験の時期は試験合格の前後を問わず、雇用形態は常勤、非常勤(パート・アルバイトなど)のいずれでも問題ありません。ただし、非常勤の場合は常勤の勤務日数と比較して実務経験の期間を計算することになります。たとえば、週3日、8時間のアルバイトだけで実務経験の条件を満たそうとする場合、少なくとも5年以上働かないといけません。

また、一般企業の経理、コンサルティングファーム、金融機関など監査法人以外での勤務経験が実務経験として認められる可能性があります。しかし、実際に認められるかは業務内容次第の部分があるので、事前に金融庁に問い合わせておきましょう。

なお、実務補習とは実務補習所や通信で講義を受け、必要な単位を修得する制度です。単位修得後は、修了考査に合格する必要があります。

公認会計士が開業登録申請をする際に必要な書類

公認会計士の開業登録申請では、日本公認会計士協会に公認会計士開業登録申請書類を提出しなければなりません。具体的な提出書類は、以下のとおりです。

- 公認会計士開業登録申請書

- 登録免許税領収証書

- 履歴書

- 写真

- 公認会計士試験合格証書の写し

- 実務補習修了証書の写し

- 業務補助等の報告書受理番号通知書の写し

- 本籍地の市区町村長発行の身分(身元)証明書(原本)

- 住民票(原本)

- 宣誓書

- 勤務証明書(自ら業務を営む場合は不要)

- 登記簿(会社等の役員等に就任している場合)

- 会計士補登録の抹消に関する届出書(申請者が会計士補である場合)

- 準会員退会届出書(申請者が会計士補以外の準会員である場合)

- 入会届出書

- 開業登録等に係る本人の連絡先

- 入会金等振込控え

- 写真付き本人確認書類

開業登録申請が適法と認められると、公認会計士名簿への登録と官報への公告が行われ、申請者に登録年月日と登録番号が通知されます。

なお、開業登録申請書には事務所名称や所在地の記載が必須ですが、具体的な設備要件は定められていません。また、賃貸借契約書や事務所内部の写真の添付なども不要であることから、バーチャルオフィスでも開業登録ができます。

ただし、業務にあたり受領・作成した書類を適切に保存できるなど、実際の執務スペースの環境は整える必要があります。広さは必要最低限で構いませんので自分以外の家族が立ち入らない部屋を1つ確保し、鍵付きのキャビネットを設置しましょう。

参考:公認会計士開業登録の手引

税理士はバーチャルオフィスで開業できない

公認会計士とは異なり、税理士はバーチャルオフィスのみでの開業が認められていません。税理士登録の際には、事務所の賃貸借契約書や室内写真の提出が求められますが、バーチャルオフィスでは税理士登録の要件を満たせません。

国税庁のWebサイトにも、「住所借り(バーチャルオフィス)は税理士業務の本拠として認めない」旨が明記されています。

問5-2 税理士業務の「本拠」とは、どのようなものですか。

(答)

税理士業務の「本拠」とは、税理士等が自己所有又は賃貸借契約などにより自らの管理下とする場所のうち、税理士業務を執行するための場所として、外部に対する表示が行われた場所となります。【解説】

税理士業務の本拠について、税理士等が自らの管理下とする場所とし、外部に対する表示が行われた場所としているのは、行政庁・税理士会の指導、連絡及び監督の適切な実施や顧客の不測の損害を防止する観点から、法律関係を明確にする必要があるためです。

したがって、上記の趣旨から住所借りや実態のない事務所の登録を認めるものではありません。

また、自らの管理下であっても、外部に対する表示がなされていない場合は、本拠には該当しません。

引用元:5 税理士事務所|国税庁

公認会計士と税理士の両方で開業する場合は、それぞれの開業要件を満たせるか事前に確認しましょう。

バーチャルオフィスで開業できない士業について詳しくはこちら▼

公認会計士の開業で発生する費用

公認会計士として開業する際には、以下のような費用が発生します。

| 費用内訳 | 金額 |

| 本部会費 | 72,000円/年額 |

| 地域会会費 | 42,000~54,000円/年額 ※地域会によって異なる |

| 登録免許税 | 60,000円/登録時 |

| 施設負担金 | 50,000円/登録時 ※初めての登録の場合 |

| 入会金 | 40,000円/登録時 ※準会員以外の場合 |

監査法人や企業に勤務する場合、上記の費用は負担してもらえることが一般的です。しかし、自身で開業する場合は、すべての費用が自己負担となります。収益が安定しない開業直後では、資金面の負担が大きいと感じるかもしれません。

また、開業時には事務所の契約や備品の購入など、さまざまなコストがかかります。初期費用や固定費を抑え、資金繰りを安定させるためには、バーチャルオフィスの活用が有力な手段となるでしょう。

公認会計士がバーチャルオフィスで開業する7つのメリット

公認会計士がバーチャルオフィスで開業するメリットは、以下の7つです。以下では、それぞれのメリットを詳しく解説します。

- 事務所のコストを削減できる

- プライバシーを保護できる

- 顧客から信頼を得られる

- 郵便物を自宅まで転送してもらえる

- 会議室を利用できる場合がある

- クライアントを獲得できる可能性がある

- 固定電話の番号を取得できる

①事務所のコストを削減できる

公認会計士がバーチャルオフィスで開業すると、事務所のコストを大幅に削減できます。たとえば、バーチャルオフィス1の場合、自宅などを執務スペースとして利用すれば、以下の費用で事業用の住所を利用可能です。

| 初期費用(入会金) | 5,500円(税込) |

| 月額料金 | 月額880円+郵送費用(税込) |

一方、賃貸事務所を契約する場合、保証金や礼金、前家賃、仲介手数料、内装工事費用などの初期費用が発生します。椅子や机などの備品を購入すると、合計で500万円を超えるケースも珍しくありません。月額数万円から十数万円の固定費もかかるので、開業リスクの増加や資金繰りの悪化につながる恐れがあるでしょう。

特に、公認会計士で開業する場合は監査業務が中心です。監査先に出向いて業務を行うケースが多く、事務所の必要性が低いといえます。バーチャルオフィスを活用して事務所のコストを削減すれば、少ない初期費用で開業でき、資金繰りにも余裕が生まれるでしょう。

②プライバシーを保護できる

公認会計士がバーチャルオフィスを利用して開業することで、自宅住所の公開が不要となり、プライバシーを保護できます。

バーチャルオフィスを活用すれば、バーチャルオフィスの住所を名刺やWebサイトに記載可能です。さらに、公的機関への届出や郵便物のやり取りもバーチャルオフィスの住所で手続きができるため、自宅住所を知られてしまうリスクを抑えられます。

公認会計士を含む士業は、顧客の個人情報や機密情報を扱う仕事であり、プライバシーの保護が重要です。万が一の情報漏洩などにより顧客の信頼を損なうリスクを防止するためにも、バーチャルオフィスの活用は有力な手段となります。

③顧客から信頼を得られる

一等地にあるバーチャルオフィスの住所を名刺やWebサイトに掲載することで、顧客からの信頼を得やすくなります。事務所の住所は、事業のイメージを大きく左右する要素のひとつです。

名刺の住所がアパートの一室だったり、ストリートビューで民家が表示されたりすると、顧客に不安を与えてしまう可能性があります。バーチャルオフィスを活用すれば、一等地の住所を公開することが可能です。また、ストリートビューでもバーチャルオフィス事業者のビルが表示されます。顧客からの信頼を得られれば、依頼数やリピート率の増加につながるでしょう。

④郵便物を自宅まで転送してもらえる

バーチャルオフィスの多くは契約者の自宅住所に、郵便物を転送するサービスを提供しています。顧客がバーチャルオフィスの住所宛てに発送した郵便物をわざわざ受け取りに行く必要がなく、住所を知られる心配もありません。

ただし、郵便物の転送は基本サービスに含まれず、オプションとして提供されるケースがあります。追加料金が発生する可能性があるので、事前に郵便物の転送にかかる費用を確認しましょう。

また、バーチャルオフィスによっては、郵便物を窓口で直接受け取れる場合があります。郵便物転送の時間差を気にせずに、店舗で郵便物を受け取ることが可能です。

バーチャルオフィス1では、月額料金に郵便物の転送サービスが含まれており、基本料金にプラスされるのは郵送費用のみです。さらに、郵便物の窓口受け取りにも対応しており、急ぎの郵便物をすぐに受け取れます。

バーチャルオフィス1の郵便物サービスについて、詳しくはこちら▼

⑤会議室を利用できる場合がある

バーチャルオフィスのなかには、貸会議室を提供しているケースがあります。料金形態はサービスによって異なりますが、都度払い形式で利用できるケースが一般的です。賃貸オフィスを契約するより費用を抑えられるというメリットがあります。

公認会計士の登録を自宅住所で行っても、顧客を自宅に招くことに抵抗を感じる方がいるかもしれません。バーチャルオフィスの会議室を活用すれば、安価で打ち合わせ場所を確保でき、信頼性のあるオフィスビルに顧客を招くことが可能です。アクセスが良いバーチャルオフィスであれば、顧客が快適に利用しやすく、満足度の向上につながるでしょう。

バーチャルオフィスのメリットについて詳しくはこちら▼

⑥クライアントを獲得できる可能性がある

バーチャルオフィスの運営会社によっては、契約者同士の交流を図るために、セミナーや交流会を開催していることがあります。このような場に出て他の契約者と交流を図ったことがきっかけで、クライアントを獲得できる可能性もゼロではありません。

バーチャルオフィスを選ぶ際は、そのようなイベントを開催しているかも基準のひとつにしてみましょう。

⑦固定電話の番号を取得できる

固定電話の番号を取得できるのも、バーチャルオフィスを使うメリットのひとつです。実際の業務上のやり取りは携帯電話で問題ないとはいえ、会社・事務所としての信頼の尺度として固定電話の有無が問われるケースは以前としてあります。会社・事務所としての信頼をアップさせたいなら、固定電話の番号の取得を視野にいれましょう。

契約者に対し、電話代行・転送サービス、クラウドPBXの提供などによって固定電話を使えるようにしているバーチャルオフィスは多々あります。運営会社によって具体的な扱いは異なるので、料金・最低利用期間・プランの詳細を含めて確認しておきましょう。

なお、バーチャルオフィス1では提携サービスのクラウドPBXを契約する形で、固定電話の番号を取得していただくことが可能です。詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

固定電話の利用については詳しくはこちら▼

公認会計士がバーチャルオフィスで開業する4つの注意点

公認会計士がバーチャルオフィスで開業することには複数のメリットがありますが、以下の注意点も存在します。以下では、公認会計士がバーチャルオフィスで開業する際の注意点について詳しく解説します。

- バーチャルオフィスは事業所の実態がない

- 郵便物の受け取りに時間がかかる可能性がある

- 顧客から不信感を抱かれる可能性がある

- 税理士業務が事実上できない

①バーチャルオフィスは事業所の実態がない

バーチャルオフィスは、あくまでも事業用の住所を借りられるだけで、実際のオフィススペースが提供されるわけではありません。自宅や格安オフィスなど、実際に仕事を行う執務スペースを用意する必要があります。特に公認会計士は、業務にあたって受領・作成した書類を厳重に保管する必要があるため、事務所の環境整備は入念に行うことが重要です。

また、顧客が予告なしにバーチャルオフィスを訪問した場合、対応ができません。顧客対応ができないと信頼を損なうリスクがあるので、窓口や受付システムを導入しているバーチャルオフィスを選んだり、来所型ではなく訪問型で事業を運営したりするようにしましょう。

②郵便物の受け取りに時間がかかる可能性がある

公認会計士がバーチャルオフィスで開業すると、郵便物の受け取りに時間がかかる可能性があります。顧客が発送した郵便物は直接自宅に届くのではなく、バーチャルオフィス事業者を経由して転送されるためです。

また、各バーチャルオフィスは郵便物を受け取って即時に転送するわけではありません。週1回や隔週など、各バーチャルオフィスで定めた頻度で転送処理が行われます。円滑に事業を進めるためには、以下のようなバーチャルオフィスを選ぶことが重要です。

- 月4回程度の頻度で郵便物を転送している

- スポット転送に対応している

- 受け取り通知や窓口での受け取りに対応している

なお、転送には費用がかかるため、頻度が高ければ良いというわけではありません。費用と利便性を考慮すると、月4回程度の転送頻度がおすすめです。

バーチャルオフィス1では、月4回の郵便物転送を提供しており、スポット転送や窓口受け取りにも対応しています。郵便物を受領した際にはLINEで通知を行うので、柔軟に郵便物を受け取れるでしょう。

③顧客から不信感を抱かれる可能性がある

バーチャルオフィスで開業したことに対し、顧客から不信感を抱かれる可能性がある点にも注意しなくてはいけません。そもそも、バーチャルオフィスが何か、あまり理解できてない顧客がいる可能性があります。また、バーチャルオフィスのサービス自体は理解できていたとしても、事務所を借りていないことに対し不信感を抱くかもしれません。

顧客の不信感を払しょくするためには「自分1人でやっているので、わざわざ事務所を借りる必要がない」と、事前に理由を説明しましょう。コスト意識のある経営者であるというプラスのイメージに変えられます。

④税理士業務が事実上できない

バーチャルオフィスで開業した場合、税理士業務は事実上できません。何をもって税理士業務とするかは一概に言えない部分ではありますが、少なくとも「独占業務」と言われる以下の3つの業務は難しいと考えられます。

- 税務の代理:税金の申告・納付や税務署からの調査対応を依頼者に代わって行う

- 税務署類の作成:確定申告書などを依頼者に代わって作成する

- 税務相談:税額の計算、納付の手続きなど税務全般について納税者からの相談に応じる

上記の独占業務を行いたいなら、税理士登録を行うことを視野に入れるとともに、どこかのタイミングで賃貸オフィスに移らなくてはいけません。

一方、税理士の独占業務には当てはまらない以下の業務であれば、バーチャルオフィスで開業した場合でも問題ない可能性があります。

- 会計コンサルティング(決算業務支援、内部統制構築・運用支援)

- IPOやM&A、資金調達に関するコンサルティング

- 公認会計士、税理士、簿記検定等会計関連試験の受験指導

念のため、行おうとしている事業が税理士業務に当たらないか、最寄りの税理士会や税務署に問い合わせておきましょう。

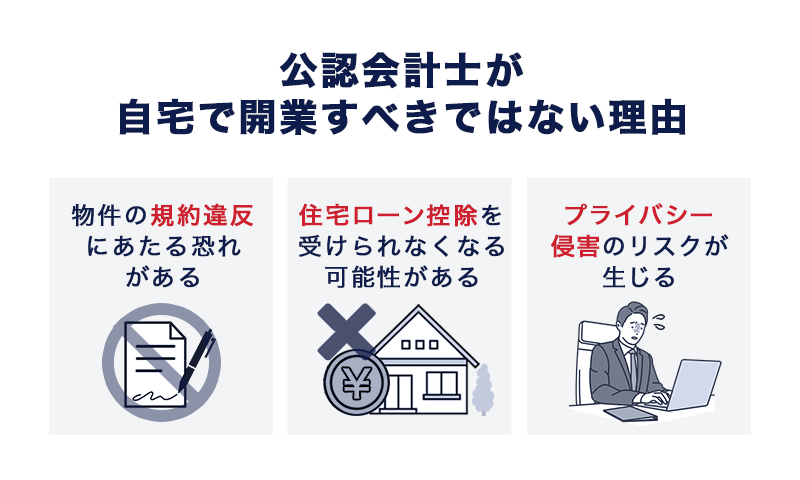

公認会計士が自宅で開業すべきではない3つの理由

公認会計士が自宅住所で開業するのは、以下の理由から基本的におすすめしません。以下では、公認会計士が自宅で開業すべきではない理由を詳しく解説します。

- 物件の規約違反にあたる恐れがある

- 住宅ローン控除を受けられなくなる可能性がある

- プライバシー侵害のリスクが生じる

①物件の規約違反にあたる恐れがある

賃貸アパートや分譲マンションでは、管理規約で利用目的を住居用と定めている場合があります。住居用の物件を事業で利用すると規約違反となり、トラブルの原因となり得ます。

特に物件の住所をWebページ等に記載していると、Web検索で会計事務所のページが表示される可能性は十分にあるでしょう。オーナーや管理者に知られると、最悪の場合、訴訟を起こされたり、退去を余儀なくされたりする恐れがあります。バーチャルオフィスを活用すれば、このようなリスクを回避することが可能です。

②住宅ローン控除を受けられなくなる可能性がある

公認会計士が自宅兼事務所で開業すると、住宅ローン控除を受けられなくなるリスクがあります。

住宅ローン控除とは、年末時点の住宅ローン残高に応じて所得税が控除される制度です。一定の要件を満たせば、年末時のローン残高の0.7%が所得税から最大13年間差し引かれます。

住宅ローン控除の適用対象は、あくまでも住居用の物件を購入した際のローン残高です。そのため、自宅を事業用として使用していると、制度が適用されない、または控除額が減少する可能性があります。たとえば、自宅の30%を事業で使用している場合、住宅ローン控除の対象となるのは、ローン残高の70%のみです。また、事業用の割合が50%を超えると、そもそも住宅ローン控除の適用外となります。一方で、事業用の割合が10%未満であれば、全額住宅ローン控除を受けることが可能です。

住宅ローン控除を適用できないと、所得税の負担が増加します。コストを抑える目的で自宅兼事務所を選択しても、結果的にほとんど効果を得られない場合があるため、注意が必要です。公認会計士として開業する際の事務所は、住宅ローン控除の金額を踏まえて総合的に判断しましょう。

③プライバシー侵害のリスクが生じる

公認会計士を自宅住所で開業すると、プライバシー侵害のリスクが発生します。自宅を事務所として使用する場合、以下のような理由で自宅住所が知られてしまう可能性があります。

- 名刺やWebページの住所を確認される

- 顧客と郵便物のやり取りを行う

- 公的機関へ届出を行う

公認会計士は、顧客の個人情報や機密情報を扱う仕事であり、万が一にもセキュリティ上のトラブルを起こしてはいけません。重要な書類などを保存する自宅住所を知られないことが一種の対策となるでしょう。

また、第三者に自分の住所を知られると、プライベートなトラブルに発展する恐れがあります。

<プライベートなトラブルの例>

- 顧客が自宅に押し掛けてくる

- 出前を勝手に注文するなどのいたずらをされる

- 自分や家族がストーキングなどの犯罪に巻き込まれる

- 悪意のある第三者がSNSに自宅の写真を投稿する

その点、バーチャルオフィスを活用すれば、プライバシー侵害のリスクを回避して事業を運営することが可能です。

自宅住所で開業する危険性について詳しくはこちら▼

公認会計士の開業なら「バーチャルオフィス1」がおすすめ

公認会計士が自宅を執務スペースとして開業するなら、東京都渋谷区、広島市中区に住所を置くバーチャルオフィス1がおすすめです。

バーチャルオフィス1では、月4回の郵便物転送サービスやスポット転送、窓口受け取り、DM破棄オプションなどを提供しています。また、有人窓口やコミュニケーション端末を設置しており、突然の来客にも対応可能です。

さらに、厳格な審査体制やセキュリティ対策を講じており、法人登記にもご利用いただけます。信頼性の高い住所を月額880円+郵送費用(税込)の低価格で利用できるので、ぜひバーチャルオフィス1をご検討ください。

まとめ

公認会計士は、バーチャルオフィスでも開業できる士業です。バーチャルオフィスの活用により、オフィスコストの削減やプライバシーの保護、顧客からの信頼の獲得などが期待できます。

しかし、突然の来客に対応できず、郵便物の転送にも時間がかかるなどの注意点があります。事前にバーチャルオフィスの来客対応や郵便物の取り扱いを確認し、円滑に事業を展開できるようにしましょう。

バーチャルオフィス1では、月4回の郵便物転送サービスや有人窓口、コミュニケーション端末などを提供しています。月額880円+郵送費用(税込)で利用できるバーチャルオフィス1を、ぜひご検討ください。

この記事の投稿者

バーチャルオフィス1編集部

東京都渋谷区道玄坂、千代田区神田神保町、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1です。

月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館引取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。

翌年以降の基本料金が最大無料になる割引制度もございます。

■店舗一覧

バーチャルオフィス1渋谷店

東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル8B

バーチャルオフィス1神保町店

東京都千代田区神田神保町2-10-31 IWビル1F

バーチャルオフィス1広島店

広島県広島市中区大手町1-1-20

相生橋ビル7階 A号室

この記事の監修者

株式会社ナレッジソサエティ 代表取締役 久田敦史

バーチャルオフィス・シェアオフィスを通して1人でも多くの方が起業・独立という夢を実現し、成功させるためのさまざまな支援をしていきたいと考えています。企業を経営していくことはつらい面もありますが、その先にある充実感は自分自身が経営をしていて実感します。その充実感を1人でも多くの方に味わっていただきたいと考えています。

2013年にジョインしたナレッジソサエティでは3年で通期の黒字化を達成。社内制度では週休4日制の正社員制度を導入するなどの常識にとらわれない経営を目指しています。

一児のパパ。趣味は100キロウォーキングと下町の酒場めぐり。

【学歴】

筑波大学中退

ゴールデンゲート大学大学院卒業(Master of Accountancy)

【メディア掲載・セミナー登壇事例】

起業家にとって必要なリソースを最大限に提供するシェアオフィス

嫌われるNG行動はこれ!覚えておきたいシェアオフィスやコワーキングスペースのマナー

“バーチャルオフィス” “シェアオフィス” “レンタルオフィス”どれを選んだらいいの? 〜ナレッジソサエティ久田社長に聞いてみた

複業人事戦略会議 #2 ~週休4日制正社員!?多様な働き方が生む効果とは?~

ここでしか聞けない、創業現場のリアル(東京都中小企業診断士協会青年部主催)

起業を目指す若者へ「週休4日制」の提案

社内勉強会レポート

ストリートアカデミー 久田敦史

Yahoo知恵袋

法人カード調査部

バーチャルオフィス1