-

バーチャルオフィスで士業は開業できますか?

-

公認会計士などの士業であればバーチャルオフィスで開業できますが、税理士、行政書士、司法書士、弁護士などの士業は、バーチャルオフィスのみで開業することはできません。士業で開業するためには各士業団体への登録が必要であり、その要件として物理的な事務所の設置が求められる場合があるためです。

士業のなかには、バーチャルオフィスでは開業できない職種が存在します。士業で開業するためには各士業団体への登録が必要であり、その要件として物理的な事務所の設置が求められる場合があるためです。

バーチャルオフィスでは登録要件を満たせない士業の場合、自宅や賃貸事務所など、他のオフィス形態で開業する必要があります。そのため、「開業予定の士業はバーチャルオフィスで登録できるか」や「不可能な場合は事務所をどうすべきか」を判断しましょう。

本記事では、バーチャルオフィスで開業できない士業や、開業できない場合の対処法などを解説します。

バーチャルオフィスとは

バーチャルオフィスとは、事業用の住所をレンタルできるサービスです。レンタルした住所は、企業の本店所在地として登記したり、名刺やホームページに記載したりできます。賃貸オフィスやレンタルオフィスとは異なり、物理的なスペースは利用できませんが、その分安価に利用できる点が魅力です。

また、バーチャルオフィスによっては、会議室の利用や郵便物の転送、電話サービスの提供などのオプションが提供されています。これらの特性から、一般的に以下のような事業者に活用されています。

- 自宅で仕事を行うが、信頼性の高い住所を使いたい事業者

- 登記上の住所は自宅だが、顧客との打ち合わせで会議室を使いたい事業者

バーチャルオフィスの基本情報について詳しくはこちら▼

バーチャルオフィスで士業は開業できるのか

バーチャルオフィスで士業を開業できるかどうかは、士業の種類によって異なります。

士業として開業するためには、資格を取得したうえで各士業団体への登録が必要です。登録の要件は各士業で異なりますが、なかには物理的な事務所の設置が義務づけられている場合があります。バーチャルオフィスでは物理的なスペースを利用できないので、実体のある事務所が求められる士業は開業できません。

対して、物理的な事務所の設置を登録要件としていない士業であれば、バーチャルオフィスを登録先や本店所在地として開業が可能です。各士業の具体的な取り扱いについては、のちほど詳しく解説します。

バーチャルオフィスで開業できない士業

バーチャルオフィスでは開業できない代表的な士業は、以下のとおりです。以下では、各士業の取り扱いについて詳しく解説します。

- 税理士

- 行政書士

- 司法書士

- 弁護士

なお、本記事は東京都の制度を例に解説を進めます。都道府県によっては判断基準が異なる場合がある点に留意してください。また、テレワークの増加にともない判断基準が変更される可能性もあるので、最新の情報は必ず所管の団体に問い合わせましょう。

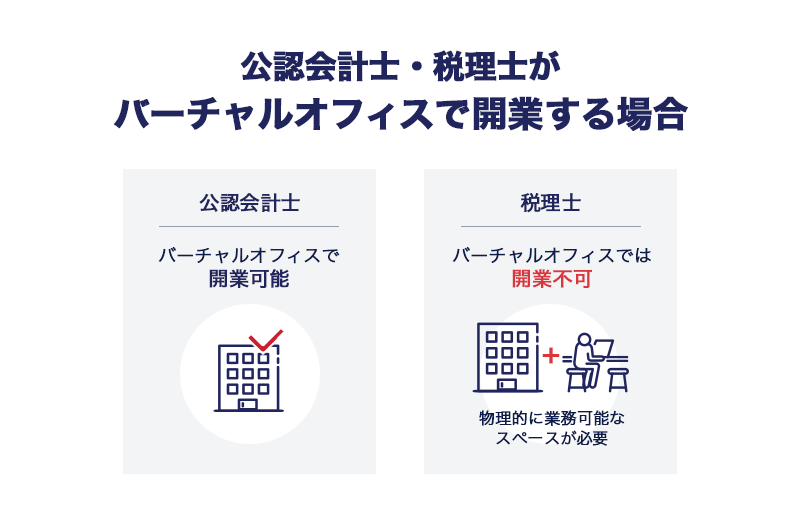

税理士

税理士の場合、バーチャルオフィスで開業することはできません。税理士登録をする際に、賃貸借契約書の提出や住所と電話番号の登録、そして事務所の室内写真の添付が必要だからです。

ただし、バーチャルオフィスのほかに、税理士登録の要件を満たせる物理的に業務可能なスペースがあれば開業できます。たとえば、自宅の一部を事務所として使っている場合は問題ないでしょう。登録要件を自宅兼オフィスで満たし、バーチャルオフィスの住所を名刺やホームページで併記すれば、費用を抑えながら都心一等地の住所を利用できます。

注意しておきたい点は、公開する住所をバーチャルオフィスにすることで、お客様がそこに出向いてしまう可能性があることです。事前にバーチャルオフィス併設の会議室を予約したアポイントなら問題ありませんが、突然の訪問だと対応ができません。バーチャルオフィスを利用した場合、開業後における経営方針は「来所型」ではなく「訪問型」が適しています。

なお、以下のようなバーチャルオフィスを選べば、突然の来客でもお客様と連絡を取ることができます。

- タブレット型の受付システム(来館者とユーザーが直接連絡できる端末)を導入している

- 窓口で有人での取次サービスを提供している

万が一のトラブルを防ぐために、バーチャルオフィスにそのようなサービスがあるかどうか確認しておきましょう。

税理士法改正について

令和4年度の税理士法等の改正では、税理士制度について大きな見直しが行われました。しかし、引き続きバーチャルオフィス、およびシェアオフィスでの開業は認められておりません(2023年4月14日東京税理士会に確認済み)。

従来では本拠として判断する事務所を実際に調査していましたが、看板などの外部表示で判断するようになりました。これはあくまで確認方法を簡略しただけで、税理士として開業する場合は、変わらず業務可能なスペースが必要になるそうです。しかしオンライン面談・クラウドでの書類保管・電子申請・電子納税など物理的なスペースや物が必要とされない方向に世の中が変わってきておりますので、いつかバーチャルオフィスでも税理士事務所の設置が許可される日が来るのではないでしょうか。

行政書士

行政書士は、バーチャルオフィスでの開業が認められていません。行政書士の登録を行うためには、以下のような事務所設置の要件を満たす必要があるためです。

- 業務取扱上の秘密を保持できる明確な区分を設ける

- 事務スペースおよび接客スペースを設ける

- 事務机や椅子、書類等保管庫などの設備要件を満たす

バーチャルオフィスでは上記の要件を満たすことができません。自宅や賃貸オフィスなど、要件を満たす事務所を設置する必要があります。

ただし、自宅兼事務所で行政書士の登録要件を満たし、許認可申請や打ち合わせ場所としてバーチャルオフィスの住所を用いることは可能です。バーチャルオフィスを活用することで、自宅住所のみを公開するよりも、顧客に安心感や信頼感を与えられるでしょう。ただし、その場合は突然の訪問には対応できないため、以下のような対策が必要です。

- 訪問型の経営方針を採用する

- 来客への対応ができるバーチャルオフィスを選択する

司法書士

司法書士は、バーチャルオフィスでは開業できない士業です。

司法書士の事務所には、司法書士事務所である旨を表示しなければなりません。また、司法書士には秘密保持の義務が課され、顧客の個人情報を外部に漏らさないための環境整備(パーテーションの設置など)が求められます。つまり、物理的な事務所が必須であり、バーチャルオフィスでの開業は認められません。

ただし、自宅兼事務所で司法書士登録の要件を満たし、打ち合わせ場所としてバーチャルオフィスの住所を併記することは可能です。自宅で司法書士登録の要件を満たせる場合は、コストを抑えつつ都心一等地の住所や会議室を利用できるでしょう。バーチャルオフィスを利用する場合は、先述したとおり、突然の来客に対応できるバーチャルオフィスや経営方針を選択することが大切です。

弁護士

弁護士は、バーチャルオフィスのみでの開業は認められていません。【東京弁護士会】入会審査質問事項書によると、「都度予約制の会議室や、バーチャルオフィス・シェアオフィスは不可」という記載があります。弁護士事務所の執務場所は、以下のとおりです。

- 個室またはパーテーションなどで区切られている

- 書類を施錠管理している

- 郵便物が他者に渡らず確実に届き、施錠管理されている

また、弁護士登録では賃貸借契約書の提出が求められます。バーチャルオフィスでは、賃貸借契約を締結しないので、弁護士登録はできないでしょう。

ただし、自宅兼事務所などで弁護士登録の要件を満たし、名刺にバーチャルオフィスの住所を記載することは可能です。弁護士は刑事事件を取り扱うなどの理由から自宅住所を公開するリスクが高いといえます。バーチャルオフィスの住所を公開するのは有効な手段でしょう。

バーチャルオフィスで開業できる士業

バーチャルオフィスでも開業できる代表的な士業は、以下のとおりです。以下では、各士業について詳しく解説します。

- 弁理士

- 公認会計士

弁理士

弁理士はバーチャルオフィスでも開業可能です。

弁理士登録を行う際は、事務所の住所を記載した登録申請書の提出が必要ですが、具体的な要件は定められていません。つまり、バーチャルオフィスの住所でも弁理士登録が認められます。オフィスコストを抑えて弁理士として開業したい場合は、バーチャルオフィスの活用を検討しましょう。

ただし、主たる事務所の住所が日本弁理士会からの発送物の送付先となるため、以下のサービスが提供されているバーチャルオフィスが理想です。

- 郵便物の転送サービス

- 郵便物の窓口受け取りサービス

なお、郵便物の送付先は「弁理士登録・届出事項変更届」を提出することで、自宅に変更できます。

公認会計士

公認会計士として開業する場合、事務所を構えたり設備を整えたりすることが必須要件ではありません。最低限パソコンや会計ソフトがあれば、自宅でも開業はできます。つまり、バーチャルオフィスを利用して開業できる士業です。

ただし公認会計士として業務を営むためには、以下の要件を満たしたうえで、日本公認会計士会への加入が義務付けられています。

(1)公認会計士試験に合格した者(免除された者を含む)であること

(2)実務経験(業務補助等)の期間が2年以上(※)ある者であること

(※)「公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律」(令和4年法律第41号。令和4年5月18日公布)の施行日以後は、3年以上となります。

(3)実務補習を修了し、内閣総理大臣の確認を受けた者であること

参考:公認会計士の資格取得に関するQ&A:金融庁

また、監査法人や企業で働いている人の多くは日本公認会計士会の費用を負担してもらえますが、独立・開業すると以下の費用がすべて自己負担になります。

| 費用項目 | 金額 |

|---|---|

| 本部会費 | 年額72,000円 |

| 施設負担金 | 50,000円 |

| 地域会会員 | 42,000~54,000円 |

独立・開業のタイミングで日本公認会計士会の正会員になる場合は、上記に加えて登録免許税60,000円、入会金40,000円が必要です。

公認会計士として開業する際は、さまざまな費用がかかります。バーチャルオフィスで費用を抑えて開業するのは有効な手段といえるでしょう。

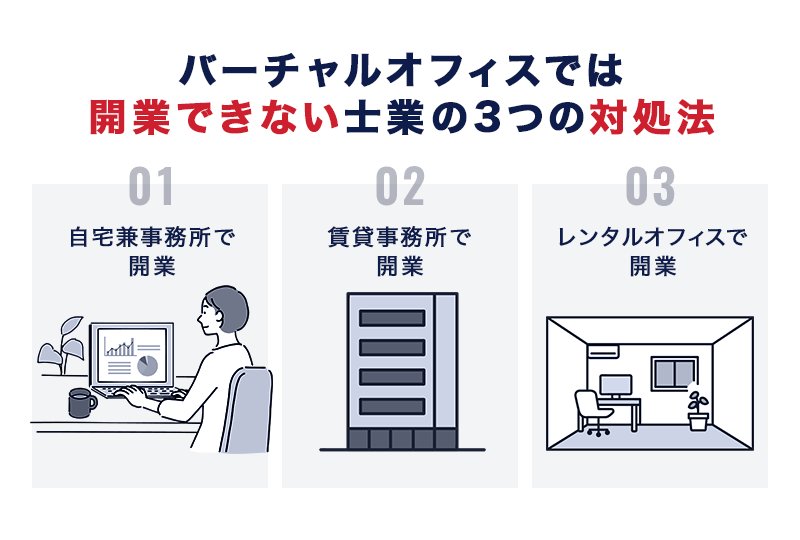

バーチャルオフィスでは開業できない士業の3つの対処法

バーチャルオフィスでは開業できない士業の場合、物理的なオフィスを設置する必要があります。士業の登録ができる物理的なオフィスは、大きく以下の3つです。以下では、それぞれのオフィス形態を詳しく解説します。

- 自宅兼事務所で開業

- 賃貸事務所で開業

- レンタルオフィスで開業

自宅兼事務所で開業

自宅が登録要件を満たす場合、自宅兼事務所で開業できる選択肢があります。自宅兼事務所で開業する主なメリットは、以下のとおりです。

- オフィスコストを大幅に削減できる

- 通勤時間を削減できる

- 家事や育児、介護などと仕事を両立しやすい

賃貸オフィスを借りると、毎月数万円から十数万円の固定費が必要となります。開業直後から安定して利益を得られるとは限らないので、事業が軌道に乗るまでは自宅兼事務所が有力な選択肢となるでしょう。

一方で、自宅兼事務所での開業には、以下のようなデメリットがあります。

- 顧客からの信頼を損なう恐れがある

- 事業利用を許可されていない可能性がある

- 住宅ローン減税が受けられなくなる

- プライバシーが侵害される恐れがある

また、自宅に顧客を招きにくいと感じる方もいるでしょう。バーチャルオフィスの会議室を利用したり、訪問型で事業を運営したりするなどの対策が必要です。自宅開業のデメリットについて、詳しくはのちほど解説します。

賃貸事務所で開業

賃貸事務所を契約して士業を開業する方法があります。賃貸事務所を契約する主なメリットは、以下のとおりです。

- 顧客に安心感を与えられる

- 立地を選べる

- セキュリティ対策がしっかりしている

しかし、自宅兼オフィスやレンタルオフィスの場合と比較して、高額な初期費用や固定費が発生します。初期費用は100万円を超すことも多く、月々の賃料として数万円〜十数万円の支払いが必要です。開業後すぐに利益を出せるとは限らないため、事業運営上のリスクや資金繰りの悪化を招く恐れがあります。

まずは自宅兼オフィスやレンタルオフィスで開業し、事業が軌道に乗ったタイミングで賃貸事務所への移転を検討しましょう。

レンタルオフィスで開業

バーチャルオフィスで開業できない士業でも、レンタルオフィスであれば開業が認められる場合があります。

レンタルオフィスとは、占有できる執務スペースをレンタルできるサービスです。事業で必要な机や椅子、通信環境などはあらかじめ用意されています。占有スペースは作業用の個室のみで、トイレや会議室などの設備は他の利用者と共有します。

レンタルオフィスを活用して士業を開業する主なメリットは、以下のとおりです。

- 賃貸オフィスよりも安価に利用できる

- 自宅よりも信頼性のある住所を利用できる

- 机や椅子、通信環境などを用意する必要がない

- 事業をすぐにスタートできる

一方で、以下のようなデメリットがあります。

- 坪単価で比較すると賃貸オフィスより割高

- 個室タイプや広さによっては士業を開業できない場合がある

ただし、すべてのレンタルオフィスで士業を開業できるわけではない点に注意が必要です。士業にはそれぞれ事務所の要件が詳細に定められており、要件を満たさないレンタルオフィスでは士業の登録ができません。完全な個室ではなく、半個室タイプのレンタルオフィスでは、独立性のある事務所として認められない可能性があります。

レンタルオフィスで士業を開業する場合は、許認可の要件や個室タイプ、個室の広さなどを事前に確認しましょう。

レンタルオフィスの概要について詳しくはこちら▼

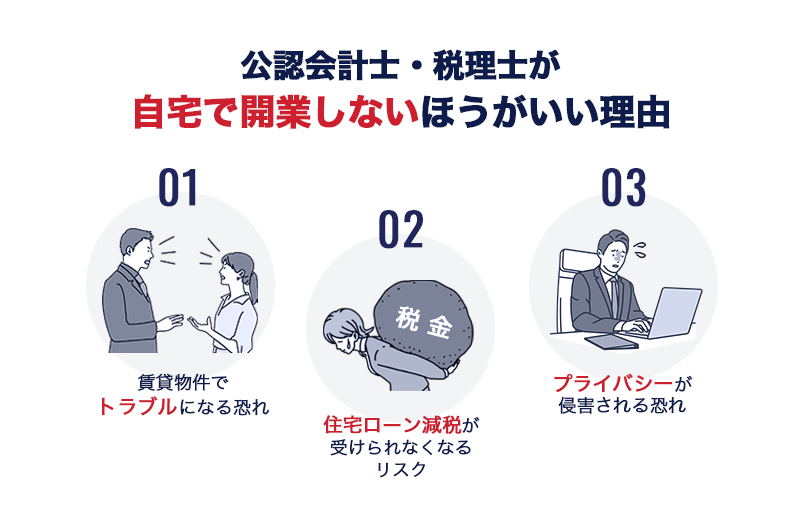

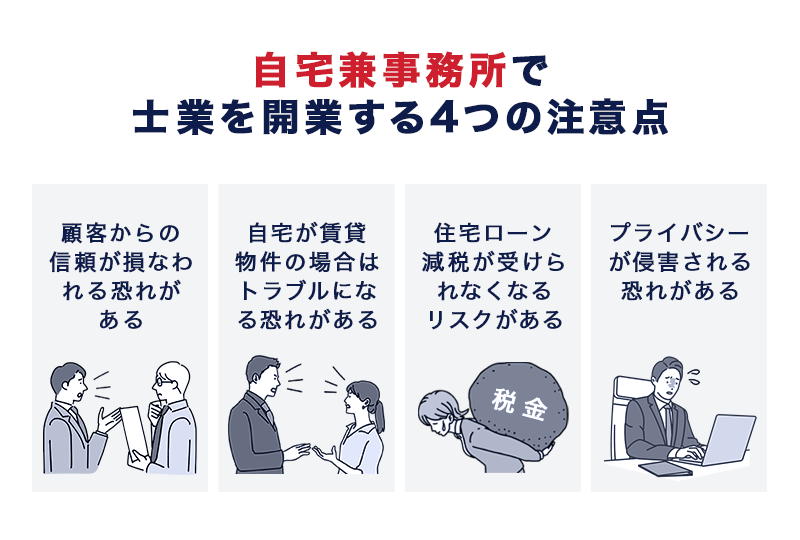

自宅兼事務所で士業を開業する4つの注意点

自宅兼事務所で士業を開業する場合、以下の注意点があります。以下では、各注意点について詳しく解説します。

- 顧客からの信頼が損なわれる恐れがある

- 自宅が賃貸物件の場合はトラブルになる恐れがある

- 住宅ローン減税が受けられなくなるリスクがある

- プライバシーが侵害される恐れがある

顧客からの信頼が損なわれる恐れがある

自宅兼事務所で士業を開業すると、顧客からの信頼が損なわれる恐れがあります。

たとえば、名刺やホームページに一般的なアパートの住所が掲載されていると、「本気で事業を営んでいるのか」と懸念を持たれるかもしれません。また、ストリートビューで検索した際に民家やアパートが表示されると、印象が悪くなる可能性もあるでしょう。

自宅兼事務所であればオフィスコストを抑えられますが、顧客からの信頼を失うことで、収益低下につながる恐れがあります。

自宅が賃貸物件の場合はトラブルになる恐れがある

お住まいの賃貸物件で賃貸借契約書に「住居用」と記載がある場合、住居を事業用に使用することはできません。住居用にもかかわらず、開業先住所として利用したり法人登記をしたりすると、賃貸借契約違反になります。

自己所有のマンションなどの場合も同様です。マンション管理規約に住居専用規定がある際は、事務所としての利用は認められません。トラブルになる恐れがあるので、賃貸物件での開業はリスクが大きいといえるでしょう。事前に賃貸契約書や管理規約に目を通し、事業での利用が認められているかを確認することが大切です。

住宅ローン減税が受けられなくなるリスクがある

住宅ローン減税とは、住宅ローンを借り入れて住宅の新築や購入、または増改築をした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除する制度のことです。住宅ローン減税を活用することで、所得税や住民税の税負担が減少し、資金繰りに余裕が生まれます。

住宅ローン減税が適用される要件として、床面積の1/2以上が居住用であることが定められています。そのため、自宅で開業して要件を満たせない場合、住宅ローン減税が受けられなくなるかもしれません。

【住宅ローン減税の主な要件】

- その者が主として居住の用に供する家屋であること

- 床面積が50㎡以上であること※1

- 合計所得金額が2,000万円以下であること※1

※1 2024年末までに建築確認を受けた新築住宅で40㎡以上50㎡未満の場合、合計所得金額が1,000万円以下であること - 住宅の引き渡し、または工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること

- 店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること

- 借入金の償還期間が10年以上であること

- 取得等した家屋が既存住宅の場合、以下のいずれかを満たすものであること

- 1982年1月1日以後に建築されたもの

- 建築後使用されたことのあるもので、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、以下のいずれかにより証明されたもの

- 耐震基準適合証明書※2

※2 家屋の取得の日前2年以内にその証明のための家屋の調査が終了したものに限る - 建設住宅性能評価書の写し※3

※3 家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2または等級3であるものに限る - 既存住宅売買瑕疵保険付保証明書※4

※4 家屋の取得の日前2年以内に締結されたものに限る

参考:住宅ローン減税制度について|国土交通省(PDF)

総合的に計算すると、自宅兼事業所を選択しても思ったほどコストカットにつながらない可能性があります。事務所の形態を決定する際は、住宅ローン減税の額を考慮して、どのくらいのコストがカットできるかを確認しましょう。

プライバシーが侵害される恐れがある

自宅住所で法人登記をすると、国税庁の法人番号公表サイトで誰でも住所が閲覧可能な状態になります。名刺やホームページなどで住所を明記する場合は、自宅を公開することになるでしょう。また、郵便物のやり取りや公的機関への届出の際に、自宅住所が第三者に伝わってしまう可能性があります。

「自宅住所を公開してしまうのは避けたい」という方は、バーチャルオフィスの検討がおすすめです。自宅住所を公開することなく、プライバシーが守られた状態で開業できます。

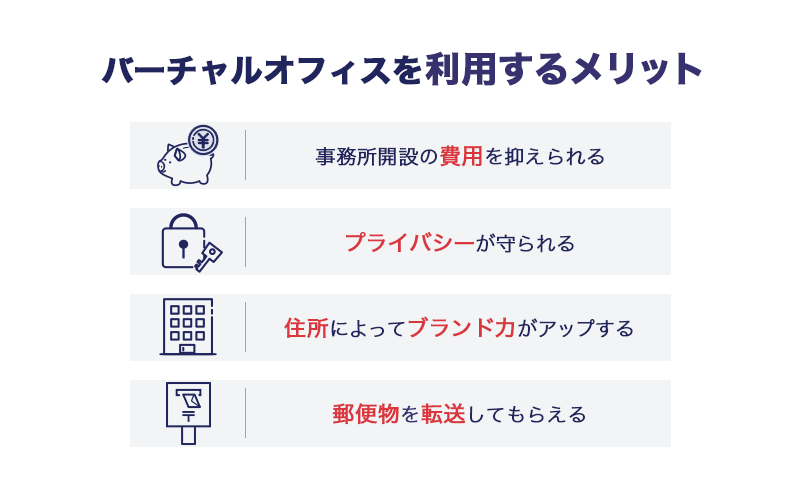

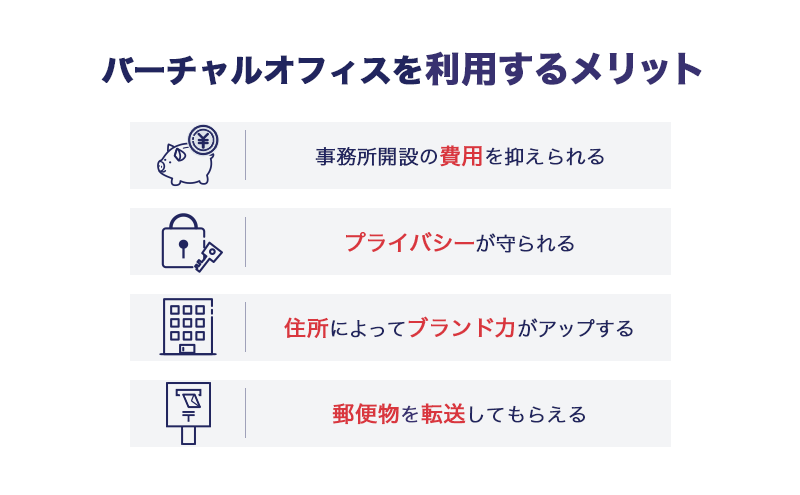

士業の開業でバーチャルオフィスを活用する4つのメリット

士業の開業において、バーチャルオフィスを活用するメリットは、以下の4つです。以下では、各メリットを詳しく解説します。

- 事務所開設の費用を抑えられる

- プライバシーが守られる

- 住所によってブランド力がアップする

事務所開設の費用を抑えられる

バーチャルオフィスは、レンタルオフィスやシェアオフィスを契約する場合と比べると、費用を大幅に抑えられます。

【各月額料金の相場】

| バーチャルオフィス | シェアオフィス | レンタルオフィス |

| 880円~16,500円 | 11,000円~77,000円 | 33,000円~330,000円 |

※渋谷駅周辺の場合

オフィスコストを削減して事業を展開できれば、以下のようなメリットを得られます。

- 開業時のリスクが低下する

- 利益率が向上する

- 資金繰りに余裕が生まれる

ただし、税理士や弁護士など、事務所として物理的なスペースが必要な士業は、バーチャルオフィスのみでは営業できません。バーチャルオフィスを利用する場合は、自宅や安価な賃貸事務所を活用し、士業の登録要件を満たすようにしましょう。

プライバシーが守られる

前述したとおり、自宅で開業するとプライバシーの問題が発生します。自宅住所の公開を避けたい場合は、バーチャルオフィスの活用がおすすめです。

バーチャルオフィスを活用すれば、名刺やホームページにバーチャルオフィスの住所を記載でき、郵便物も転送してもらえます。また、会議室を利用できるバーチャルオフィスであれば、自宅にお客様を招く必要もありません。

注意しておきたいのは、バーチャルオフィスにオフィスの実態がない点です。あくまでも住所を貸すサービスのため、お客様が突然訪問されると対応できないリスクがあります。バーチャルオフィスに来館者とユーザーがコミュニケーションをとれる端末があるところを選ぶか、開業後の経営方針を「来所型」ではなく「訪問型」にしましょう。

住所によってブランド力がアップする

バーチャルオフィスの住所は都心一等地の場合が多く、ブランド力の向上が見込めます。

事業を行ううえで、住所は社会的信用に影響を与えるポイントです。たとえば、名前を聞いたことがないような田舎に本社がある場合と、東京渋谷区に本社がある場合とでは、印象が異なります。

バーチャルオフィスであれば費用を抑えつつオフィス街に本社を構えられるので、顧客からの信用を得られやすいでしょう。

郵便物を転送してもらえる

バーチャルオフィスでは、郵便物を転送してもらえるサービスがあります。わざわざバーチャルオフィスの住所まで取りに行くことなく、自宅まで必要な郵便物を送ってもらえる便利なサービスです。

ただしバーチャルオフィスサービスの多くは、郵便物転送サービスがオプションとして用意されています。月額料金に追加して高額な費用がかかってしまう場合があるので、注意しましょう。

弊社バーチャルオフィス1では、月額料金880円に郵便物転送サービスが含まれており、追加料金は郵送費用のみです。明確に料金設定がされているバーチャルオフィス1なら、安心して利用できます。

まとめ

バーチャルオフィスで士業を開業できるかどうかは、士業の種類によって異なります。具体的には、登録の要件に物理的な事務所の設置が定められている以下のような業種は、バーチャルオフィスのみでは開業できません。

- 税理士

- 行政書士

- 司法書士

- 弁護士

バーチャルオフィスで開業できない士業の場合、事務所の選択肢は自宅、賃貸オフィス、レンタルオフィスのいずれかです。

ただし、バーチャルオフィス単体で開業できない士業であっても、許認可の要件を自宅兼事務所などで満たし、打ち合わせの場所としてバーチャルオフィスの住所を併記することは可能です。信頼性のある住所を公開したい方や、自宅に顧客を招き入れることに抵抗がある方は、検討してみてはいかがでしょうか。

この記事の投稿者

バーチャルオフィス1編集部

東京都渋谷区道玄坂、千代田区神田神保町、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1です。

月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館引取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。

翌年以降の基本料金が最大無料になる割引制度もございます。

■店舗一覧

バーチャルオフィス1渋谷店

東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル8B

バーチャルオフィス1神保町店

東京都千代田区神田神保町2-10-31 IWビル1F

バーチャルオフィス1広島店

広島県広島市中区大手町1-1-20

相生橋ビル7階 A号室

この記事の監修者

株式会社ナレッジソサエティ 代表取締役 久田敦史

バーチャルオフィス・シェアオフィスを通して1人でも多くの方が起業・独立という夢を実現し、成功させるためのさまざまな支援をしていきたいと考えています。企業を経営していくことはつらい面もありますが、その先にある充実感は自分自身が経営をしていて実感します。その充実感を1人でも多くの方に味わっていただきたいと考えています。

2013年にジョインしたナレッジソサエティでは3年で通期の黒字化を達成。社内制度では週休4日制の正社員制度を導入するなどの常識にとらわれない経営を目指しています。

一児のパパ。趣味は100キロウォーキングと下町の酒場めぐり。

【学歴】

筑波大学中退

ゴールデンゲート大学大学院卒業(Master of Accountancy)

【メディア掲載・セミナー登壇事例】

起業家にとって必要なリソースを最大限に提供するシェアオフィス

嫌われるNG行動はこれ!覚えておきたいシェアオフィスやコワーキングスペースのマナー

“バーチャルオフィス” “シェアオフィス” “レンタルオフィス”どれを選んだらいいの? 〜ナレッジソサエティ久田社長に聞いてみた

複業人事戦略会議 #2 ~週休4日制正社員!?多様な働き方が生む効果とは?~

ここでしか聞けない、創業現場のリアル(東京都中小企業診断士協会青年部主催)

起業を目指す若者へ「週休4日制」の提案

社内勉強会レポート

ストリートアカデミー 久田敦史

Yahoo知恵袋

法人カード調査部

バーチャルオフィス1