-

私書箱とはなんですか?

-

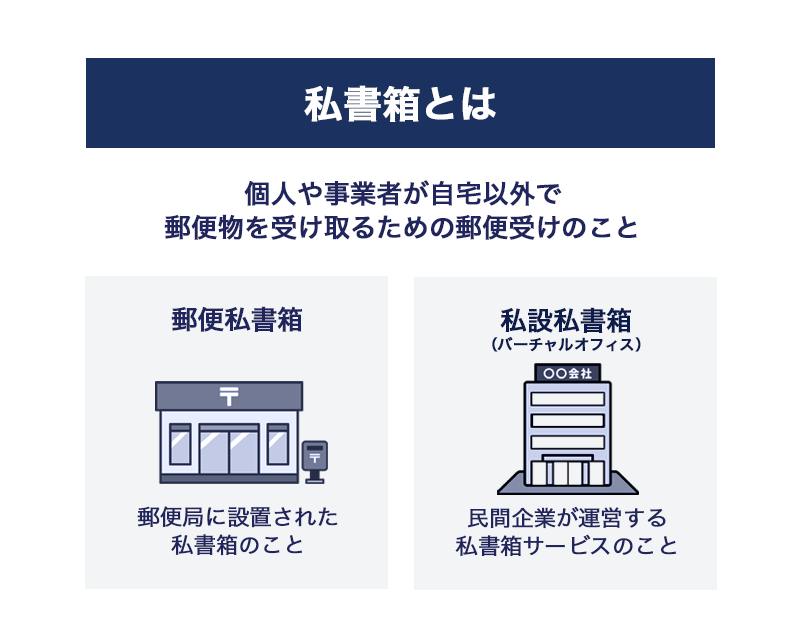

私書箱とは、個人や事業者が自宅以外で郵便物を受け取るための郵便受けのことです。「郵便私書箱」と「私設私書箱」の2つに分けられます。そして、一般的に「私書箱」と呼ばれるものは、郵便局に設置されている郵便私書箱を指します。

バーチャルオフィスは事業用の住所貸しサービス、私書箱は郵便物を自宅以外で受け取れるサービスを指します。何らかの事情により自宅以外で郵便物を受け取りたいなら、バーチャルオフィスや私書箱を有効活用しましょう。ただし、事業に使うことを見据えて借りるのであれば、バーチャルオフィスがおすすめです。

今回の記事では、バーチャルオフィスと私書箱の違いについて触れつつ、事業で使うならバーチャルオフィスを借りるべき理由を解説します。

バーチャルオフィスと私書箱の違い

前提として、バーチャルオフィスと私書箱は異なるサービスである点に注意が必要です。さらに私書箱は、郵便局(日本郵便株式会社)が運営する郵便私書箱と、民間企業が運営する私設私書箱に分類できます。

ここでは、バーチャルオフィス・郵便私書箱・私設私書箱の違いについて解説しましょう。

バーチャルオフィスとは

バーチャルオフィスとは、事業用の住所貸しサービスのことで、取引先との対外的なやり取りや、法人登記・法人口座開設などに利用できる住所が借りられます。また、郵便物の受取や転送に対応していることが多く、私書箱としての機能を有しているともいえるでしょう。

しかし、あくまでバーチャルオフィスは「法人登記や法人口座開設、対外的なやり取りに使える事業用の住所」を貸すことを主としたサービスです。「利用は個人事業主または法人代表者に限る」という規約が設けられていることが多く、事業を営まない個人が私書箱として使うのは事実上不可能と考えられます。

なお、バーチャルオフィスのなかには、会議室や作業スペースの時間貸し、電話代行や受付代行など、事業に使える便利なサービスを提供している場合があります。具体的な内容は運営会社によって異なるので、事前に確認しましょう。

郵便私書箱とは

郵便私書箱とは、郵便局(日本郵便)が提供するサービスの一種で、一定の条件を満たせば、郵便局に設置されている私書箱を無料で利用できます。ただし、あくまで「郵便物の受け取り」を前提にしたサービスに過ぎません。借りられる住所を法人登記や法人口座開設、取引先との対外的なやり取りに使うことはできないので、注意しましょう。

また、郵便私書箱を利用すると必ず引き取りに行く必要があります。後ほど説明する届いた郵便物を自宅等に転送してもらうといった転送サービスはありません。

なお、宅配便に関しては、郵便局の「ゆうパック」であれば受け取れますが、それ以外の民間事業者が扱う荷物を郵便私書箱で受け取ることはできません。

私設私書箱とは

私設私書箱とは、郵便物や宅配便、国際郵便などの受け取り代行や転送をしてくれる、民間企業が提供するサービスの一種です。本人確認書類を提出し、審査に通過すれば使えるようになります。利用者は法人・個人を問いませんが、詳細は運営会社の規約による点に注意しましょう。

また、バーチャルオフィスとの違いとして、私設私書箱の住所を法人登記に利用できるケースが少ない点が挙げられます。それぞれの規約やサービス内容によりますが、先ほど触れた郵便私書箱と同様、あくまで「郵便物や宅配便、国際郵便を受け取るための住所」を借りるのが趣旨のサービスと考えましょう。

バーチャルオフィスのメリット・デメリット

私書箱と比較して見たバーチャルオフィスのメリット・デメリットは以下の通りです。それぞれについて詳しく紹介します。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・スタッフが郵便物、荷物を受け取ってくれる ・DMなどの不要な郵便物を処分してくれる場合がある ・郵便物、荷物が届いたら通知してくれる場合がある ・自分の好きなタイミングで転送できるケースが多い | ・月額利用料や転送料がかかる ・運営会社によっては郵便物、荷物の受取に対応していない、もしくはオプション対応になるケースがある ・郵便物、荷物の転送のタイミング次第では、必要な書類、荷物をタイムリーに受け取れない ・郵便物、荷物を自分で取りにいけないケースがある |

バーチャルオフィスのメリット

バーチャルオフィスでは、専任のスタッフが郵便物や荷物を受け取り、自宅などの指定の住所へ転送するケースが一般的です。

運営会社によってはDMなどの不要な郵便物を処分してくれたり、届き次第メールやLINEで通知してくれたりするサービスが提供されています。さらに、オプション対応として、自分の好きなタイミングで郵便物や荷物を転送してくれるサービスを行っている運営会社もあります。

郵便私書箱や私設私書箱に比べて、郵便物に関するサービスが手厚い傾向があるでしょう。

バーチャルオフィスのデメリット

バーチャルオフィスでは、毎月数百円~数千円の利用料および、転送にかかる費用が都度かかる場合がほとんどです。さらに、自分の好きなタイミングで郵便物や荷物の転送をしてもらう場合、追加費用がかかるケースがあります。

また、運営会社によっては、郵便物、荷物の受取に対応していない、もしくはオプション対応になる場合があります。できれば基本プランに郵便物転送サービスが含まれているバーチャルオフィスを選びましょう。

そして、郵便物や荷物の転送頻度にも注意が必要です。月1回などまとめての発送になる場合、必要な書類や荷物をタイムリーに受け取れない可能性があります。そのような場合は、「転送頻度を増やしてもらう」「追加費用を支払ってスポットで転送してもらう」「自分で郵便物を取りに行く」などの対応が求められるでしょう。

なお、運営会社によっては、店舗に来訪しての郵便物、荷物の引き取りに一切対応していないケースがあるため要注意です。

郵便私書箱のメリット・デメリット

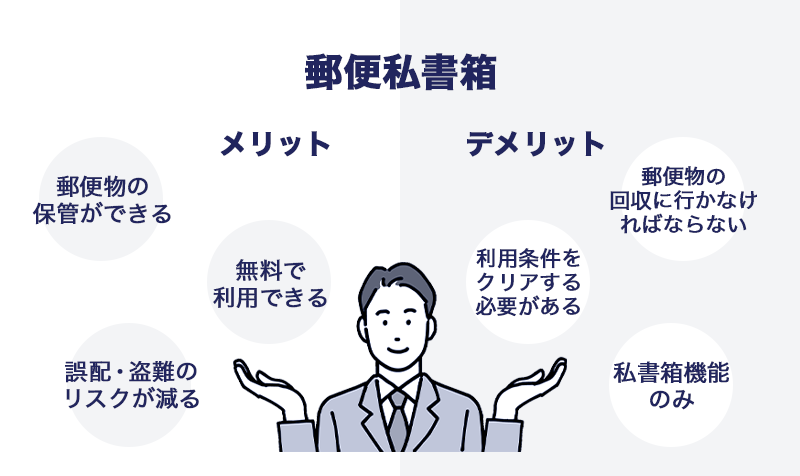

郵便私書箱には、以下のようなメリット・デメリットがあります。それぞれについて詳しく紹介します。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・無料で利用できる ・自宅を公開する必要がない | ・条件に当てはまらないと利用できない ・近隣の郵便局に空きがあるとは限らない |

郵便私書箱のメリット

郵便私書箱の利用にあたっては、バーチャルオフィスや私設私書箱のように、利用料を払う必要がありません。もちろん、無料ではあるものの、郵便物を受け取るための住所としては問題なく使えます。郵便物のやり取りのために自宅住所を公開する必要もなく、プライバシー面から見ても安心です。

郵便私書箱のデメリット

郵便私書箱ならではの特殊な事情として、郵便局が定める利用条件に合致しないと利用できないことが挙げられます。郵便局の公式Webサイトによれば、郵便私書箱を使うためには、以下の3つの条件を満たさなくてはいけません。

- おおむね毎日、郵便物などの配達を受ける方

- 郵便私書箱を6ヶ月以上使用する方

- 郵便物等を遅滞なく受け取ることができる方

上記の条件を満たすとなると、「ほぼ毎日郵便物が届き、さらに自宅や職場近くの郵便局に郵便私書箱の空きがある人」でない限り、使うのは厳しくなります。また、郵便私書箱の空き状況は個々の郵便局によっても異なり、希望する郵便局での空きがあるとは限りません。

また、郵便私書箱を使って局留にする理由が明確に相手に伝わらないと、住所を隠したがっていると見られ、不信感を抱かれるおそれがあります。郵便私書箱を使う際は「家族の郵便物と混ざらないようにするため」など、理由を明確にし、聞かれたらすぐに答えられるようにしておきましょう。

私設私書箱のメリット・デメリット

私設私書箱のメリット・デメリットは以下の通りです。それぞれについて詳しく紹介します。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・個人情報が保護できる ・家を留守がちにしていても代わりに郵便物や宅配物を受け取ってもらえる ・届いた郵便物や荷物を確認できる ・海外赴任の際にも日本での郵便物受取窓口として使える ・バーチャルオフィスや郵便私書箱に比べ利用する条件が緩い(基本的に、書類を提出し、問題がなければ料金を払うことで使える) | ・利用料金がかかる ・実際に郵便物を受け取るまでに時間がかかることがある ・バーチャルオフィスとは異なり、借りられる住所を法人登記や法人口座開設には使えないケースがある |

私設私書箱のメリット

バーチャルオフィスや郵便私書箱と同様、私設私書箱を利用すれば自宅の住所を教えなくても郵便物が受け取れます。個人情報を保護できる点が第一のメリットです。

また、家を留守にしがちだったり、海外赴任で日本に住んでいなかったりする場合でも、代わりに郵便物や宅配物を受け取ってもらうことが可能です。ただし、海外赴任の場合に利用できるかどうかは、運営会社の利用規約によるので確認しましょう。なお、どのような郵便物や荷物が届いたか、メールやLINEなどで教えてくれる私設私書箱サービスも多くあります。

ちなみに、私設私書箱はバーチャルオフィスや郵便私書箱と比べ、利用条件が緩い点も特徴です。基本的には書類を提出し、特段問題ないと判断されれば、料金を支払うことで使えるようになります。

私設私書箱のデメリット

私設私書箱は郵便私書箱とは違い、月額数百円~数千円の利用料金を払わなくてはいけません。また、郵便物の転送頻度や窓口での受け取りに対応しているかもサービスによって差があるため、実際に郵便物を受け取るまで時間がかかるケースもあります。

さらに、バーチャルオフィスとは異なり、あくまで「郵便物の受取に使うための住所を貸す」サービスである以上、借りられる住所を法人登記や法人口座開設のために利用できるかは運営会社の規約により決まります。 規約によっては利用できないこともあるので、ビジネスの用途で借りる予定がある場合は、必ず確認しましょう。

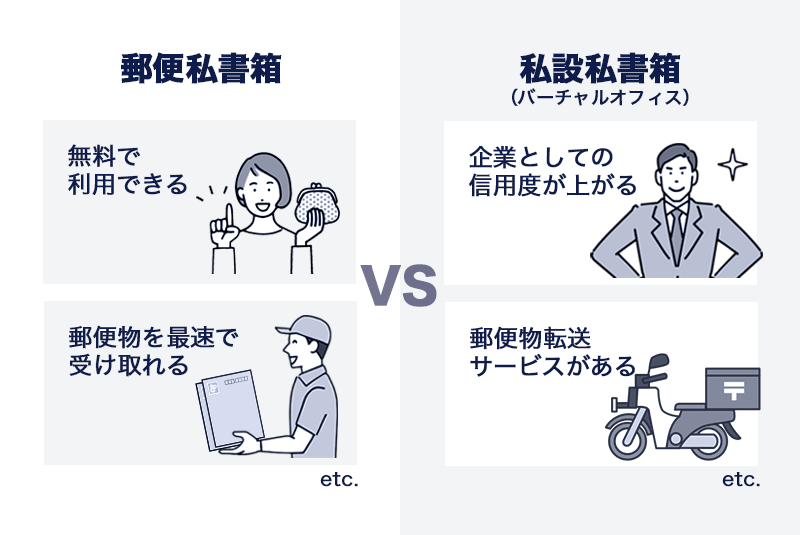

バーチャルオフィスと郵便・私設私書箱の比較

| 郵便私書箱 | 私設私書箱 | バーチャルオフィス | |

| 郵便物の保管ができるか | ○ | ○ | ○ |

| 郵便物が受け取れるか | ○ | ○ | ○ |

| 企業としての信用度が上がるか | × | △ | ○ |

| 誤配・盗難のリスクが減るか | ○ | ○ | ○ |

| 無料で利用できるか | 〇 | × | × |

| 郵便物を最速で受け取れるか | 〇 | × | × |

| 一等地やメジャーな住所を使用できるか | △ | 〇 注1 | 〇 注1 |

| 宅配便の受け取りサービスがあるか | × | 〇 | 〇 注2 |

| 法人登記の住所に使用できるか | × | △ | 〇 注2 |

| 特定商取引法に基づく表記に使えるか | × | △ | 〇 注2 |

| 郵便物転送サービスがあるか | × | △ | 〇 注2 |

| 郵便物到着のお知らせ機能があるか | × | △ | 〇 注2 |

| 電話番号レンタル・転送サービスがあるか | × | △ | 〇 注2 |

| 会議室などその他サービスがあるか | × | × | 〇 注2 |

| 来訪者の対応システムが整っているか | × | × | 〇 注2 |

注1 私設私書箱・バーチャルオフィスの運営者によっては、格安サービスを提供するために一等地ではない住所で運営しているケースもあります。

注2 バーチャルオフィスによっては上位プランでのみ提供されている、またはまったく提供されていないというケースがあります。

比較ポイント①郵便物の保管ができるか

1個目の比較ポイントは、「郵便物の保管ができるか」です。郵便物の保管に関しては、郵便私書箱・私設私書箱・バーチャルオフィスのいずれを使っても問題なく満たせます。

郵便局や私設私書箱、バーチャルオフィスの内部に不審者が侵入し、郵便物や荷物が盗まれる可能性はあるかもしれませんが、十分なセキュリティ対策が講じられている場合がほとんどです。サービスを利用する際に、心配しすぎる必要はないといえるでしょう。

比較ポイント②郵便物が受け取れるか

2個目の比較ポイントは「郵便物が受け取れるか」です。郵便物の受取に関しても、郵便私書箱・私設私書箱・バーチャルオフィスの方法を用いても、特段問題ないと考えられます。

ただし、郵便私書箱の場合、郵便局の「ゆうパック」以外の荷物は受け取ってもらえないことに注意が必要です。

比較ポイント③企業としての信用度が上がるか

3個目の比較ポイントは「企業としての信用度が上がるか」です。郵便私書箱は基本的に条件を満たせば誰でも使えるため、企業としての信用度を上げるのに役立つとはいえません。

しかし、私設私書箱やバーチャルオフィスの利用にあたっては審査があります。そのため、私設私書箱やバーチャルオフィスを使える企業であるというのは、一定水準の信用度を有することの裏付けになるでしょう。

比較ポイント④誤配・盗難のリスクが減るか

4個目の比較ポイントは「誤配・盗難のリスクが減るか」です。郵便私書箱の場合、届いた郵便物や荷物を契約者自身が取りに行くため、誤配・盗難のリスクが減らせます。

私設私書箱やバーチャルオフィスの場合も、転送してもらうタイミングで誤配・盗難は起き得ますが、自分で郵便物を受け取りに行けば、誤配・盗難のリスクが減らせるでしょう。郵便物の誤配・盗難が気になるようであれば、自分で取りに行きましょう。

比較ポイント⑤無料で利用できるか

5個目の比較ポイントは「無料で利用できるか」です。郵便私書箱は無料で利用できますが、私設私書箱やバーチャルオフィスは利用料がかかります。具体的な金額はそれぞれの運営会社が定めるところによりますが、サービスが充実すればするほど高くなるのが一般的です。

比較ポイント⑥郵便物を最速で受け取れるか

6個目の比較ポイントは「郵便物を最速で受け取れるか」です。郵便私書箱の場合、利用条件に「郵便物等を遅滞なく受け取ることができる方」とあることから、基本的には自宅や事務所の周辺の郵便局で郵便物を受け取ります。こまめに取りに行けば、郵便物をタイムリーに受け取ることが十分に可能です。

一方、私設私書箱やバーチャルオフィスの場合、郵便物や荷物を週1などの間隔で転送してもらうことが一般的です。どうしても急ぎで必要な書類や荷物がある場合は取りに行くことも可能ですが、遠方にある場合は難しいでしょう。タイムリーに受け取りたい郵便物や荷物に関しては、自宅など確実に受け取れる場所を指定するのがおすすめです。

比較ポイント⑦一等地やメジャーな住所を使用できるか

7個目の比較ポイントは「一等地やメジャーな住所を使用できるか」です。郵便私書箱の場合、自宅や事務所を一等地やメジャーな住所の地域に構えているなら、そのエリアの郵便局で郵便物を受け取れます。ただし、自宅や事務所が一等地やメジャーな住所の地域以外にある場合はこの限りではありません。

一方、私設私書箱やバーチャルオフィスであれば、一等地やメジャーな住所を使うことが可能です。ただし、運営会社によってどこの住所を使えるかは異なるので、事前に確認しましょう。

比較ポイント⑧宅配便の受け取りサービスがあるか

8個目の比較ポイントは「宅配便の受け取りサービスがあるか」です。郵便私書箱の場合、郵便局の「ゆうパック」であれば受け取れますが、それ以外の事業者が提供する宅配便サービスでは利用できません。

一方、私設私書箱やバーチャルオフィスであれば宅配便を受け取ることが可能です。ただし、上位プランのみでの対応だったり、受け取れる荷物に条件が設けられていたりすることがあります。各運営会社の詳細を都度確認しましょう。

比較ポイント⑨法人登記の住所に使用できるか

9個目の比較ポイントは「法人登記の住所に使用できるか」です。まず、郵便私書箱はあくまで郵便物の受け取りに特化したサービスであり、法人登記の住所として利用することはできません。また、私設私書箱はビジネスではなく個人での利用が想定されていることが多く、法人登記の住所として使用できない可能性は高いでしょう。

一方でバーチャルオフィスであれば、法人登記の住所に使用できる可能性があります。ただし、上位プランでの利用が前提になったり、オプション対応として追加料金が発生したりするケースがあります。法人登記の有無に関しては、各運営会社の規約を事前に確認しましょう。

比較ポイント⑩特定商取引法に基づく表記に使えるか

10個目の比較ポイントは、「特定商取引法に基づく表記に使えるか」です。特定商取引法に基づく表記とは、消費者のために販売者の情報をわかりやすくまとめた表記のことを指します。オンラインショッピングサイトに設けられている運営会社の所在地や連絡先、支払方法や返品・交換のルールをまとめたページと考えましょう。

先ほどの「法人登記の住所に使用できるか」と同様、郵便私書箱の住所を特定商取引法に基づく表記に使うことはできません。ただし、私設私書箱やバーチャルオフィスの場合、利用できるか否かは運営会社の定めるところによります。

比較ポイント⑪郵便物転送サービスがあるか

11個目の比較ポイントは「郵便物転送サービスがあるか」です。郵便私書箱の場合、届いた郵便物は自分で取りに行く前提となっており、転送してもらうことはできません。

一方、私設私書箱やバーチャルオフィスでは郵便物転送サービスを提供している可能性があります。ただし、一部のプランのみが対象だったり、オプション対応となったりなど、提供形態には個々の運営会社で差があります。利便性という意味では、基本料金+郵便物転送費用で対応してくれるバーチャルオフィスを選びましょう。

比較ポイント⑫郵便物到着のお知らせ機能があるか

12個目の比較ポイントは「郵便物到着のお知らせ機能があるか」です。郵便物が届いたらLINEやメールなどで利用者に知らせてくれる機能と考えましょう。

郵便私書箱の場合、現状そのような機能はありません。ただし、ゆうパックに関しては必要な設定を済ませると、日本郵便の通知用LINEアカウントから荷物が届く予定日を知らせてもらえます。

一方、私設私書箱やバーチャルオフィスの場合、そのような機能があるかは運営会社や利用するプランによって異なります。先ほどの郵便物転送サービスと同様、利便性を考えるならできるだけ基本料金内で利用できるバーチャルオフィスを選びましょう。

比較ポイント⑬電話番号レンタル・転送サービスがあるか

13個目の比較ポイントは「電話番号レンタル・転送サービスがあるか」です。電話番号レンタル・転送サービスとは、専用の電話番号を借りると、そこにかかってきた電話を契約者の携帯電話など任意の番号に転送してくれるサービスを指します。

郵便私書箱ではそのようなサービスはありません。私設私書箱やバーチャルオフィスであれば、運営会社や利用プランによっては電話番号レンタル・転送サービスを提供していることがあります。ただし、対象となるプランや月額利用料など、細かい部分は運営会社の規約によるので、事前に確認しましょう。

比較ポイント⑭会議室などその他サービスがあるか

14個目の比較ポイントは「会議室などその他サービスがあるか」です。郵便私書箱や私設私書箱ではそのようなサービスはありません。

バーチャルオフィスであれば、時間貸しの会議室や作業スペースが利用できることがあります。ただし、運営会社によっては一切提供されていなかったり、上位プランでないと利用できないなど制約があったりする点に注意が必要です。

比較ポイント⑮来訪者の対応システムが整っているか

15個目の比較ポイントは「来訪者の対応システムが整っているか」です。つまり、受付スタッフによる来客対応や来客情報の共有、会議室への案内などのサービスが受けられるかを指します。郵便私書箱や私設私書箱ではそのようなサービスはありません。

バーチャルオフィスであれば、このような来客対応サービスが用意されていることがあります。ただし、利用対象となるプランなど、細かい条件は運営会社によって異なります。また、来客対応サービスが一切用意されていないバーチャルオフィスもあるので、来客の可能性があるならできるだけ来客対応サービスがあるところを選びましょう。

3種のサービスの利用に向いている人・いない人

バーチャルオフィス・郵便私書箱・私設私書箱はそれぞれ異なるサービスであり、向いている人・いない人が異なります。ここでは、3種のサービスの利用に向いている人・いない人の特徴について詳しく解説します。

バーチャルオフィスに向いている人・いない人

バーチャルオフィスの利用に向いている人の特徴は、以下の通りです。

- 自宅など、他に作業スペースがある

- 取引先に自宅住所を教えることに抵抗がある

- 自宅がマンションなど規約で事業に利用できない住所である

- 事業の信頼性を向上させるためにイメージの良い住所を使いたい

- オフィスにかかるコストを抑えたい

- リモートワークを導入しており、作業スペースの有無にこだわらない

- 東京・地方への進出を考えている

ただし、以下のいずれかに当てはまる場合は、バーチャルオフィスは向いていないといえるでしょう。

- 事業を営む予定がない

- 許認可が必要な事業を営む予定である

- オフィスや会議室などが必要

郵便私書箱に向いている人・いない人

郵便私書箱の利用に向いている人の特徴は、以下の通りです。

- 郵便物がほぼ毎日届く

- 自宅や職場の近隣の郵便局の私書箱に空きがある

- 無料で使いたい

一方、向いていない人の特徴は以下の通りです。

- 郵便物が毎日届くわけではない

- 事業用の対外的なやり取りに使う住所が欲しい

- 自宅や職場の近隣の郵便局の私書箱に空きがない

私設私書箱に向いている人・いない人

私設私書箱の利用に向いている人の特徴は以下の通りです。

- 自宅の住所を公開したくない

- 海外赴任予定など自宅で郵便物を受け取れない事情がある

- 無料であることにこだわらない

- 事業用の対外的なやり取りで住所を使う予定はない

- 郵便物が毎日届くわけではない

一方、向いていない人の特徴は以下の通りです。

- 料金をかけたくない

- 事業用の対外的なやり取りに使う住所が欲しい

※事業用に使えるかどうかの確認が必要

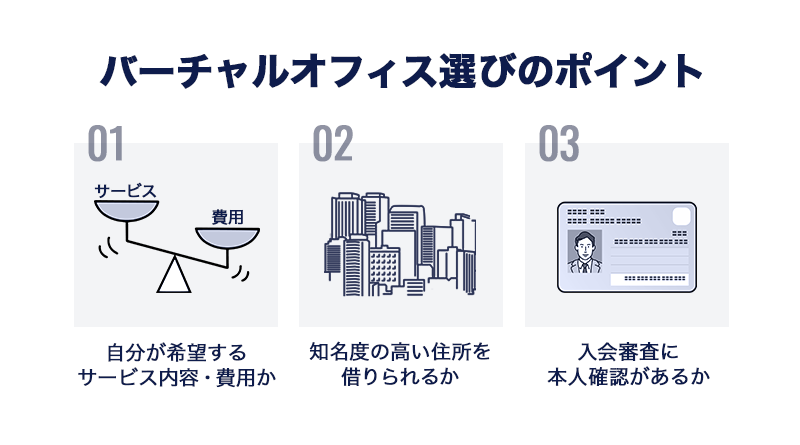

バーチャルオフィスを選ぶポイント

バーチャルオフィスはさまざまな運営会社により提供されており、提供されているサービスの内容が異なります。そのため、自分の希望に合ったバーチャルオフィスを選ぶことが重要です。以下では、具体的にどのようなポイントに注目すれば良いのかについて、詳しく解説します。

【バーチャルオフィスを選ぶポイント】

- 借りられる住所

- 法人登記の可否

- 法人口座開設実績の有無

- 郵便物サービスの内容

- 郵便物サービス以外のサービス

- サービスの質

- 運営会社自体の評判

ポイント①借りられる住所

バーチャルオフィスを選ぶときに意識したい1つ目のポイントは「借りられる住所」です。バーチャルオフィスを契約すると、郵便物の受取や対外的なやり取りのために利用できる住所が借りられます。借りられる住所はサービスによって異なるので、Web業界なら渋谷など、自分の業種から見てイメージが良いかを基準にしましょう。

ただし、その住所が過去に犯罪に使われた、もしくはそのような噂のある住所であった場合、ビジネスに悪影響を及ぼす可能性があります。根も葉もない噂が立つことがあることを考慮すると、完全に調べきることはできないかもしれませんが、悪い口コミや噂がWeb上に頻繁に上がっていないかを調べておきましょう。

ポイント②法人登記の可否

バーチャルオフィスを選ぶときに意識したい2つ目のポイントは「法人登記の可否」です。営む事業が「事務所要件が含まれる許認可が必要」などの例外でなければ、バーチャルオフィスでの法人登記はできます。ただし、運営会社の方針で貸し出す住所の法人登記への利用を禁止しているケースがあるので、法人としてビジネスを展開する予定の場合は事前に確認しましょう。

なお、バーチャルオフィスと法人登記については、以下の記事で詳しく解説しています。

ポイント③法人口座開設実績の有無

バーチャルオフィスを選ぶときに意識したい3つ目のポイントは「法人口座開設実績の有無」です。法人を設立し、法人口座を開設するつもりでいるのであれば、そのバーチャルオフィスでの法人口座開設実績があるかを確認しましょう。

実績はWebページに記載されていることが多いですが、記載がない場合でも問い合わせをすれば教えてもらえる可能性があります。

ポイント④郵便物サービスの内容

バーチャルオフィスを選ぶときに意識したい4つ目のポイントは「郵便物サービスの内容」です。郵便物サービスとは、郵便物の受取や転送を行ってくれるサービスのことです。運営会社によっては、LINEやメールでの通知サービス、DM(ダイレクトメール)の廃棄作業なども対応してもらえることがあります。

郵便物サービスの内容を確認する際は、基本料金内に含まれているか、具体的にどのような対応をしてもらえるのかを必ず調べましょう。なお、バーチャルオフィス1では以下の内容で郵便物サービスを提供しています。

ポイント⑤郵便物サービス以外のサービス

バーチャルオフィスを選ぶときに意識したい5つ目のポイントは、「郵便物サービス以外のサービス」です。時間貸しの会議室や作業スペース、来客対応など使いたいサービスがあるなら、提供の有無や利用料金を調べておきましょう。

ただし、利用できるサービスが拡充すればするほど、料金が高くなるのも事実です。まずは、本当に必要なサービスだけを使う前提で考えることをおすすめします。

ポイント⑥サービスの質

バーチャルオフィスを選ぶときに意識したい6つ目のポイントは「サービスの質」です。特に、会議室や作業スペース、受付や電話代行など、取引先との接点になり得るサービスを使う場合は注意しましょう。

サービスの質を確かめるには、メールや電話でやり取りをしたり、実際に見に行ったりするのが効果的です。

ポイント⑦運営会社自体の評判

バーチャルオフィスを選ぶときに意識したい7つ目のポイントは、「運営会社自体の評判」です。運営会社自体に問題があると、突然住所が使えなくなったりなど、トラブルに巻き込まれるおそれがあります。バーチャルオフィスを検討する際は、運営会社に対しての悪い評判がないか、SNSなどを使って調べてみましょう。

とはいえ、運営会社の評判が悪い場合でも、単なるいたずらや個人的な恨みの可能性もあることを考慮すると、鵜呑みにするのは好ましくありません。しかし、あまりに悪い評判が多いのであれば、そのバーチャルオフィスは使わないほうが無難です。友人・知人などでバーチャルオフィスを使っている人がいる場合は、不満に思う点がないかを含めて聞いてみましょう。

使いやすさで選ぶならバーチャルオフィス1

事業を営む前提で自宅以外の住所を使いたいなら、バーチャルオフィスを契約するのがおすすめです。しかし、バーチャルオフィスは多数のサービスが展開されており、かえって選びづらいと思う人もいるかもしれません。

バーチャルオフィス1では、税込月額880円(別途郵送費用が必要)で東京都渋谷区、広島県広島市中央区の住所が利用できます。また、郵便物サービスも基本料金内でご利用いただけるうえに、法人登記や法人口座開設にも対応しています。これから起業する方でも問題なくお使い頂けるはずです。

さらに、契約時にはeKYCによる本人確認を行い、館内への防犯カメラの設置や郵便物お渡し時の本人確認など、厳重なセキュリティ体制を敷いています。「バーチャルオフィスを使うのは初めて」という方にも安心してご利用いただけるバーチャルオフィス1をぜひご検討ください。

まとめ

バーチャルオフィスと郵便私書箱、私設私書箱は「自宅以外の住所で郵便物を受け取れるサービス」であることは共通しています。しかし、それ以外の部分では大きく異なるので、何のために使いたいのかに合わせて選びましょう。

なお、郵便私書箱や私設私書箱で借りられる住所は、あくまで郵便物を受け取るための住所に過ぎず、法人登記に使えることはほとんどありません。事業で使うことを見据えているなら、バーチャルオフィスを借りるのがおすすめです。

バーチャルオフィスによっても料金や利用できるサービスは大きく異なるので、いくつか比較検討したうえで選びましょう。

この記事の投稿者

バーチャルオフィス1編集部

東京都渋谷区道玄坂、千代田区神田神保町、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1です。

月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館引取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。

翌年以降の基本料金が最大無料になる割引制度もございます。

■店舗一覧

バーチャルオフィス1渋谷店

東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル8B

バーチャルオフィス1神保町店

東京都千代田区神田神保町2-10-31 IWビル1F

バーチャルオフィス1広島店

広島県広島市中区大手町1-1-20

相生橋ビル7階 A号室

この記事の監修者

株式会社ナレッジソサエティ 代表取締役 久田敦史

バーチャルオフィス・シェアオフィスを通して1人でも多くの方が起業・独立という夢を実現し、成功させるためのさまざまな支援をしていきたいと考えています。企業を経営していくことはつらい面もありますが、その先にある充実感は自分自身が経営をしていて実感します。その充実感を1人でも多くの方に味わっていただきたいと考えています。

2013年にジョインしたナレッジソサエティでは3年で通期の黒字化を達成。社内制度では週休4日制の正社員制度を導入するなどの常識にとらわれない経営を目指しています。

一児のパパ。趣味は100キロウォーキングと下町の酒場めぐり。

【学歴】

筑波大学中退

ゴールデンゲート大学大学院卒業(Master of Accountancy)

【メディア掲載・セミナー登壇事例】

起業家にとって必要なリソースを最大限に提供するシェアオフィス

嫌われるNG行動はこれ!覚えておきたいシェアオフィスやコワーキングスペースのマナー

“バーチャルオフィス” “シェアオフィス” “レンタルオフィス”どれを選んだらいいの? 〜ナレッジソサエティ久田社長に聞いてみた

複業人事戦略会議 #2 ~週休4日制正社員!?多様な働き方が生む効果とは?~

ここでしか聞けない、創業現場のリアル(東京都中小企業診断士協会青年部主催)

起業を目指す若者へ「週休4日制」の提案

社内勉強会レポート

ストリートアカデミー 久田敦史

Yahoo知恵袋

法人カード調査部

バーチャルオフィス1